高校是科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力的重要结合点。高校的人才优势、创新优势如何转化为产业发展优势、国家竞争优势?近年来,西安交通大学围绕“四破”,打通教育、科技、人才三位一体统筹推进中的诸多堵点卡点,特别是在建设中国西部科技创新港(以下简称“创新港”)的实践中展开创新探索,为科技创新引领产业发展提供新动力,为高校人才培养带来新活力。

破创新瓶颈:打造高质量科技供给高地

“发展新质生产力,突破关键核心技术,产出更多‘从0到1’的高质量科研成果,不是靠某个科学家单打独斗就可以完成的,要提升科研的组织化程度,对重大科学问题进行协同攻关。”西安交通大学党委书记卢建军对半月谈记者说,高水平研究型大学应发挥基础研究深厚、多学科交叉融合的优势,成为基础研究和重大科技突破的生力军。

在这一理念指导下,西安交大聚焦世界科技前沿、国家重大需求、国民经济主战场、人民生命健康等四方面,以应用研究倒逼基础研究,以基础研究支撑应用研究,探索有组织的基础研究管理模式,着力打造国家战略科技力量。

西安交大在能源动力、先进制造、电子信息、新材料等关键领域建设11个全国重点实验室,出台实体化运行指导意见,构建起覆盖多方面、多环节的创新体系。

受益于这一创新体系,西安交大化学学院丁书江教授和能动学院延卫教授合作进行交叉研究,解决了影响锂离子电池安全性和长循环稳定性的关键性技术难题。目前,相关研究成果已进入小试阶段。

2024年,西安交大进一步设置人工智能联合中心、量子科学技术研究院、集成电路研究院、具身机器人研究院、绿色化工与新材料研究院等5个新型交叉研究机构,投入专项资源推动学科交叉创新。

为进一步释放科研创新活力,西安交大实施“基础研究青年拔尖人才计划”,制定支持基础研究、交叉研究“19条”等文件。

多措并举之下,西安交大近年来在国家科技奖评选中稳居全国前茅;“十四五”期间,登上《细胞》《自然》《科学》等刊物的高水平基础研究成果翻倍增长,多项成果入选行业十大进展,彰显了“硬核”科研实力。

破“孤岛”困局:92家领军企业入驻创新港

产出高质量科研成果只是教育、科技、人才一体推进的第一步。长期以来,产教融合普遍存在“两张皮”困境:高校院所“关起门来搞研发”,科研与企业的实际需求不匹配,校企互不了解,资源难以互用,合作往往流于表面。

创新港先从物理层面打破这种困境,支持企业到创新港建立校企深度融合联合研究中心。在这里,教授工作站和工程师工位比邻而居,每每遇到技术问题,高校师生溯源推演,企业工程师排查工艺,共同攻关。

物理空间的打破,背后是破除产学研深度融合的“思想围墙”。据介绍,西安交大在创新港构建全要素全链条科技创新生态:推动“政产学研用金”6种要素进创新港,一体化布局现代产业、未来技术、丝路国际3个学院,营造政策、金融、配套、法律、服务5种创新生态,打造创投和交易两大平台。

“在创新港,我们探索打通创新链、融合产业链、引入资金链、共享人才链的现实路径,以破解科技创新的‘孤岛’问题。”卢建军说。

从2021年至今,西安交大已与中国移动、南瑞集团、陕西轨道交通集团等241家龙头领军企业签署共建联合研究院(中心)协议,建成92个校企深度融合创新联合体,解决企业技术难题2500余项。

破转化鸿沟:让企业站在产教融合C位

从产出科研论文到转化为现实生产力,不是实现简单的校企联合就可实现的。在创新港的具体实践中,西安交大紧抓产教融合的关键——强化企业科技创新主体地位,聚焦企业主导什么、怎么主导,校企怎么融合、在哪儿融合、怎样深度融合等问题,坚持让企业站在C位。

在这里,由企业作为技术创新决策、研发投入、科研组织、成果转化主体,按照“双管理、双首席、双签字、双导师”的原则管理运行联合研发中心,构建“企业出题、校企共同凝练课题、揭榜挂帅领题、师生共同答题、校企共同评价”机制,实现大学和企业的深度融合。

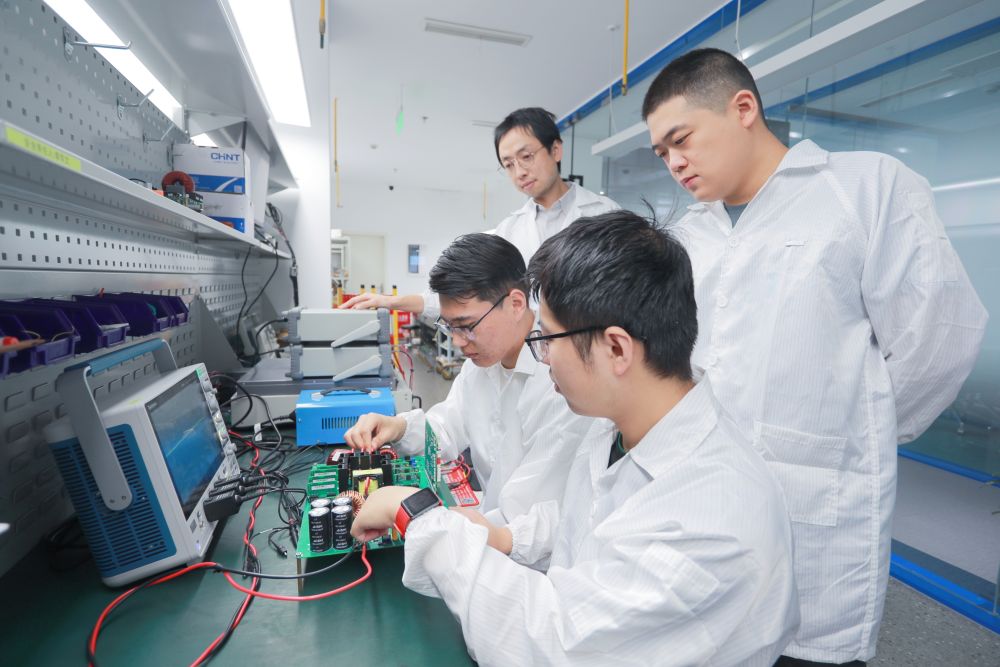

企业导师在联合创新中心带领学生联合研发

2023年4月,西安轨道交通集团与西安交大共建轨道交通未来技术创新研究院,发布33项技术需求榜单,涵盖绿色轨道交通、智慧服务等领域。16家企业和西安交大团队共同“揭榜”,230余名企业工程师、160余名西安交大师生展开集中攻关。

经过两年多,33个项目之一,适用于未来城市轨道交通无人驾驶场景的自动防撞系统,由西安轨道交通集团团队、卡斯柯信号有限公司工程师团队和西安交大电子与信息学部自动化科学与工程学院副院长韩德强教授研究团队联合研究完成,并已在西安地铁15号线上装车,即将开展测试应用。

高校科研成果丰富,但企业、社会资本关注不足,转化率低怎么破?2025年1月,西安交大成立全国首家技术经理人学院。西安交大还依托国家技术转移中心组建了71名职业化技术经理人队伍,他们从学校3万余项存量成果中梳理出1400项易于转化的成果。

“我们为每个学院配备了成果转化专员,密切追踪最新科研进展,第一时间向企业和金融机构推介,让基础研究成果的‘第一棒’能顺利传递,促进科技成果高水平创造、高效率转化。”卢建军说。

西安交大-中国移动数字政府联合研究院副院长、未来技术学院副院长陈小明介绍,研究院配备了7名技术经理人和11名集团“金种子”人才,专门挖掘、评估校内科研成果,对接中国移动产业链进行孵化,一年多来已成功转化5个项目。

如今的创新港,聚合创新成效明显:2021年以来孵化出229家科技型企业;今年6月,由西安交大牵头,整合陕西省内高校、科研院所及龙头企业资源,共建创新港学院;创新港成为“挑战杯-国创赛”金奖项目永久孵化基地;陕西在创新港设立的创投小镇即将揭牌,专项创投基金将加速科技成果产业化。

破人才困局:创新机制提升人才竞争力

“教育强国建设对人才竞争力有两方面要求,一是提升人才自主培养质量,二是汇聚人才竞争力。”卢建军表示。

真实场景的育人实践,成为高校回应科技攻坚的关键路径。在西安交大未来技术学院,有来自航天科技集团、华为等20余家龙头企业及一流科研院所的80余位企业专家参与该院本科授课。学院以真实科研项目为牵引,指导学生“在项目制课程中学习-在大创项目中磨炼-在创新创业竞赛中提升”,2021年至今,2000余名工程硕博士在实战项目中成长。

西安交大-通用技术集团联合研究院

人才是创新的第一资源,为解决企业高端人才短缺和大学人才经费不足的问题,将更多的人才留在西部,西安交大与地方及企业签订协议,实施“校招共用”人才计划,探索高端创新人才引进、培养、使用新机制。

2023年,王文毅成为“校招共用”的首位践行者。他在陕汽集团汽车工程研究院工作,带领技术团队致力于解决企业“卡脖子”技术难题。作为研究生导师的他根据企业实际问题开展研究,带领3名博士生发表论文10余篇,申请发明专利4项。

“高水平研究型大学是人才培养的摇篮、科技创新的重镇,必须胸怀‘国之大者’、勇担责任使命。”卢建军说,“西部大开发战略已实施25年,但西部缺少像中关村、张江这样的区域发展创新引擎。面向未来,西安交通大学将聚力打造服务新时代西部大开发形成新格局的创新引擎,为强国建设和民族复兴伟业贡献力量。”

原文报道链接:

https://h.xinhuaxmt.com/vh512/share/12704380?docid=12704380&newstype=1001&d=13500c9&channel=weixin&time=1756110318996