近期,由西安交通大学生命学院智能诊疗装备研究中心(IMED)王红副教授担任共同第一作者,与复旦大学附属眼耳鼻喉科医院余洪猛教授领衔的耳鼻喉科人工智能与手术机器人临床创新中心(MIRACLE Institute)、西湖大学工学院IEEE Fellow郑冶枫教授、腾讯天衍实验室进行医工交叉紧密合作,在人工智能领域国际顶级期刊《柳叶刀-数字健康》上发表了大规模真实世界研究成果,推出了具备临床应用潜力的“鼻咽癌内镜图像辅助筛查系统”,显著提升了内镜检查中鼻咽癌的识别效率与准确性。

鼻咽癌(nasopharyngeal carcinoma, NPC)是我国特有高发的一种起源于鼻咽部黏膜的恶性肿瘤,发病率居头颈部肿瘤的首位。根据世界卫生组织估计,全世界的鼻咽癌病例约80%在中国;而中国专家粗略统计发现,中国的鼻咽癌病例约80%在华南六省,广东和香港地区发病率居全球第一。早期鼻咽癌的5年生存率超过90%,但晚期鼻咽癌的治疗手段不理想,严重影响患者生存质量。

鼻内镜作为NPC筛查最经济、便捷、直观的手段,在各级医疗单位广泛应用。由于NPC和鼻咽良性病变均可表现为鼻咽局部肿物,经验相对不够丰富的医生往往需要依靠活检来避免“漏诊”或“误诊”,部分“不必要的”活检不仅给患者带来额外的身体创伤和心理负担,还可能造成医疗资源浪费。制订鼻内镜检查标准操作规范和学习疾病典型图谱可以使医生具备基本的诊断水平,但仍无法从根源上抹平经验累积多寡带来的诊断能力差距。如何提高鼻咽癌的早期诊断率以提高患者的生存率一直是科学家们努力的方向。

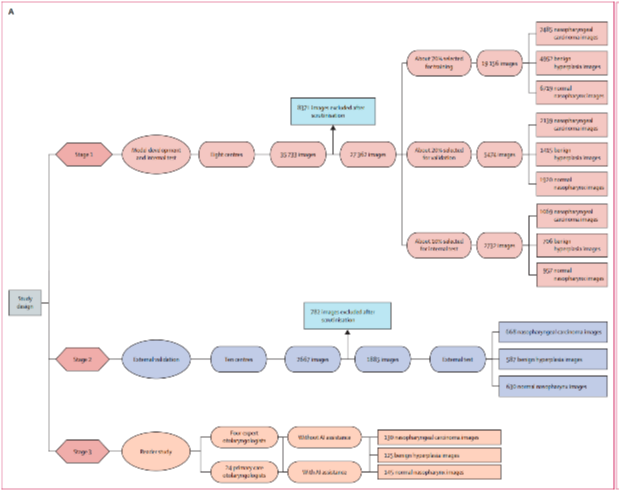

研究人员旨在研发AI辅助筛查系统,以有效地识别鼻咽癌、良性增生和正常的鼻咽图像,从而提高临床诊断率。为了评估所研发鼻咽癌筛查系统的推广能力和实用价值,研究人员在全国范围内进行了一项全面的实证研究,构建了一个具有多中心异构性质的来自全国24个省市的42家医院的鼻咽内镜图像数据集,基于此,开展了三阶段研究。

图1 (A) 研究设计包括三个阶段:内部验证、外部验证、基层医院临床阅片。

(图源:Yuxuan Shi, et al, The Lancet Digital Health, 2025)

研究人员首先收集了来自8个高容量区域(每年200例鼻咽癌病例)鼻咽癌临床研究中心的27362张鼻咽内镜图像,覆盖了我国东南沿海鼻咽癌常发区域,在此基础上创新性地提出了基于 Swin Transformer 架构的鼻咽癌辅助诊断系统 STND (Swin Transformer-based Nasopharyngeal Diagnostic system),用于精确识别内镜图像中的三种关键组织状态:鼻咽癌、良性增生和正常鼻咽结构,并进行了内部验证。

为了评估STND系统在我国不同级别医院和地区的推广性能,研究人员使用1885张鼻咽内镜图像进行了外部验证,这些图像来自我国东南部鼻咽癌高发区的10家基层医院,并且未参与第一阶段模型开发。

为进一步验证STND系统在临床场景尤其是基层医院的应用价值,研究人员进行了一项全面的人机对抗阅片研究,招募了来自鼻咽癌中心的4名耳鼻喉科专家和来自24家基层医院的初级保健耳鼻喉科医生,其中4名专家的平均工作经验为23年,均具有高级职称和丰富的临床诊断经验,24名基层耳鼻喉科医生均来自于胡线东部(覆盖超90%人口地域)省市。在该研究中,所招募医生对来自外部验证的400张鼻咽内镜图像进行阅片判读,以评估STND系统对医生诊断精度的改善能力。

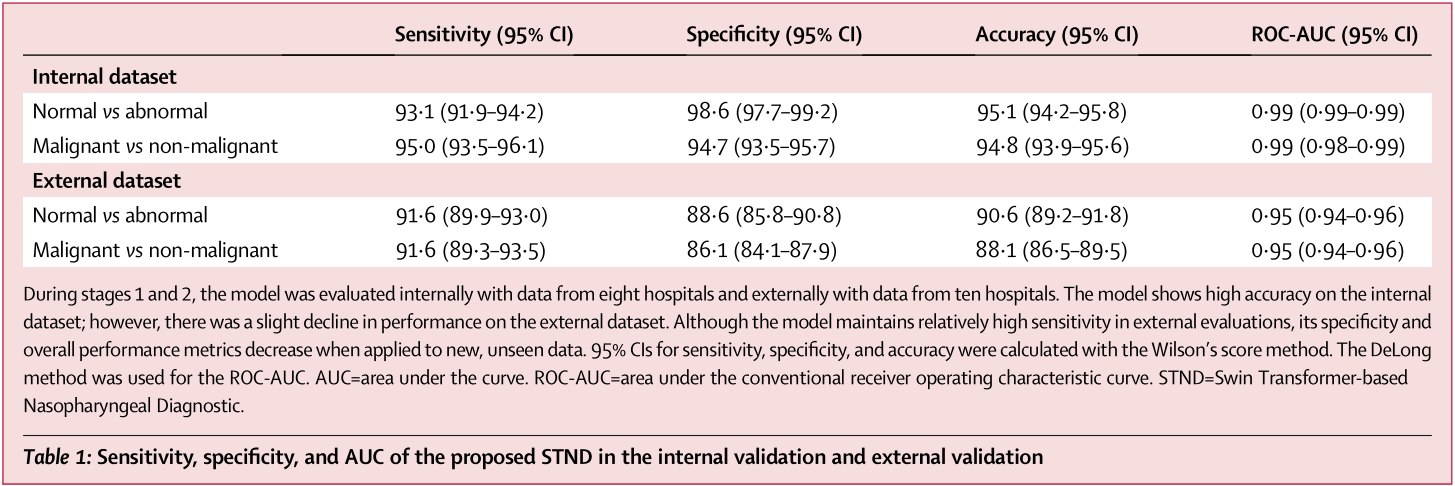

研究发现,STND系统在内部验证集上取得了99%的AUC。相比内部验证实验,STND系统在外部验证集上区分正常与异常图像以及恶性与非恶性图像的AUC(受试者工作特征曲线下的面积)只下降了0.04,敏感性下降了1.5%和3.4%,特异性下降了10%和8.6%,准确性下降了4.5%和6.7%,都在可接受范围内。这说明鼻咽癌内镜图像AI辅助筛查STND系统具有较好的临床泛化性和推广前景。

图2 STND系统在内部验证和外部验证中的敏感性、特异性、准确率和AUC

(图源:Yuxuan Shi, et al, The Lancet Digital Health, 2025)

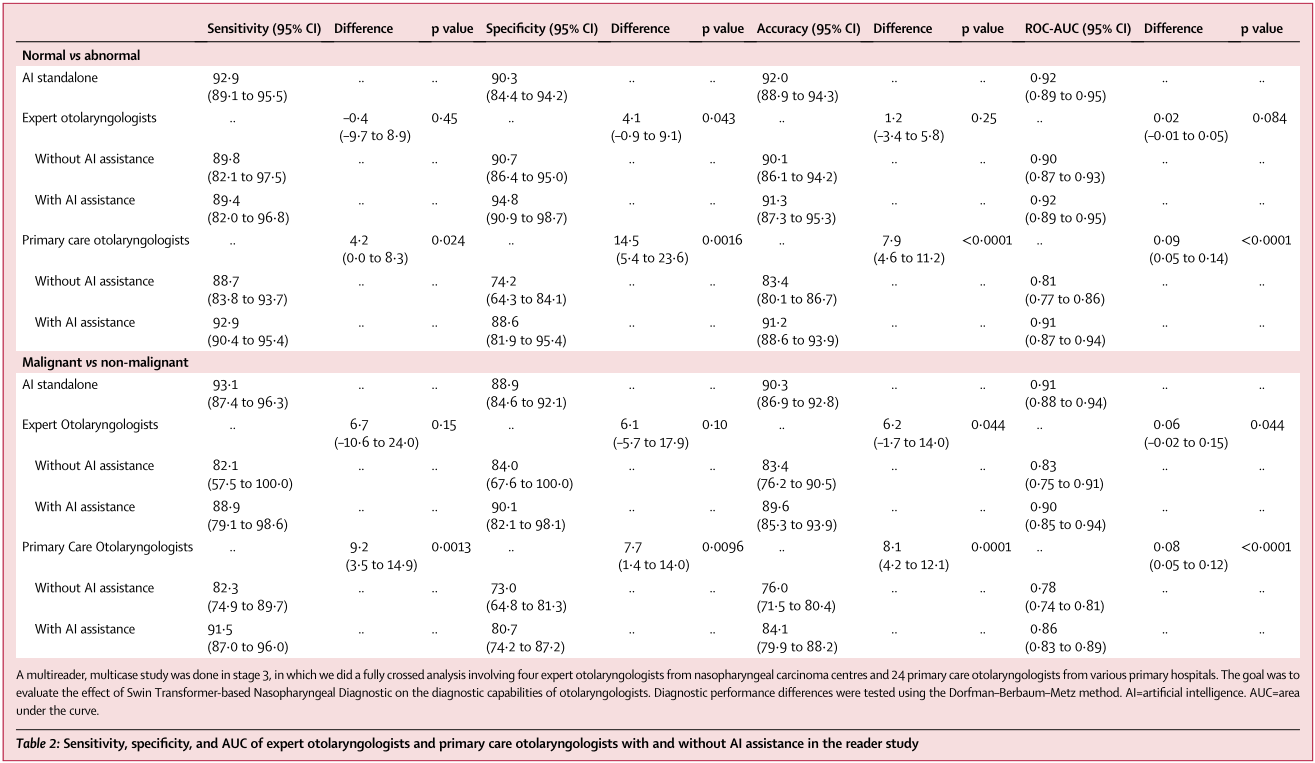

在人机对抗阅片研究中,初级保健耳鼻喉科医生对正常与异常图像以及恶性与非恶性图像的诊断准确率在STND系统的辅助下分别提高了7.9%(从83.4%提高到91.2%)和8.1%(从76.0%提高到84.1%),耳鼻喉科专家对正常与异常图像以及恶性与非恶性图像的诊断准确率在STND系统的辅助下分别提高了1.2%(从90.1%提高到91.3%)和7.9%(从83.4%提高到91.2%),基层医生的改善幅度尤为显著,这证实了STND系统对基层医院的适用性,可以有效弥补临床经验差异所带来的诊断差距。

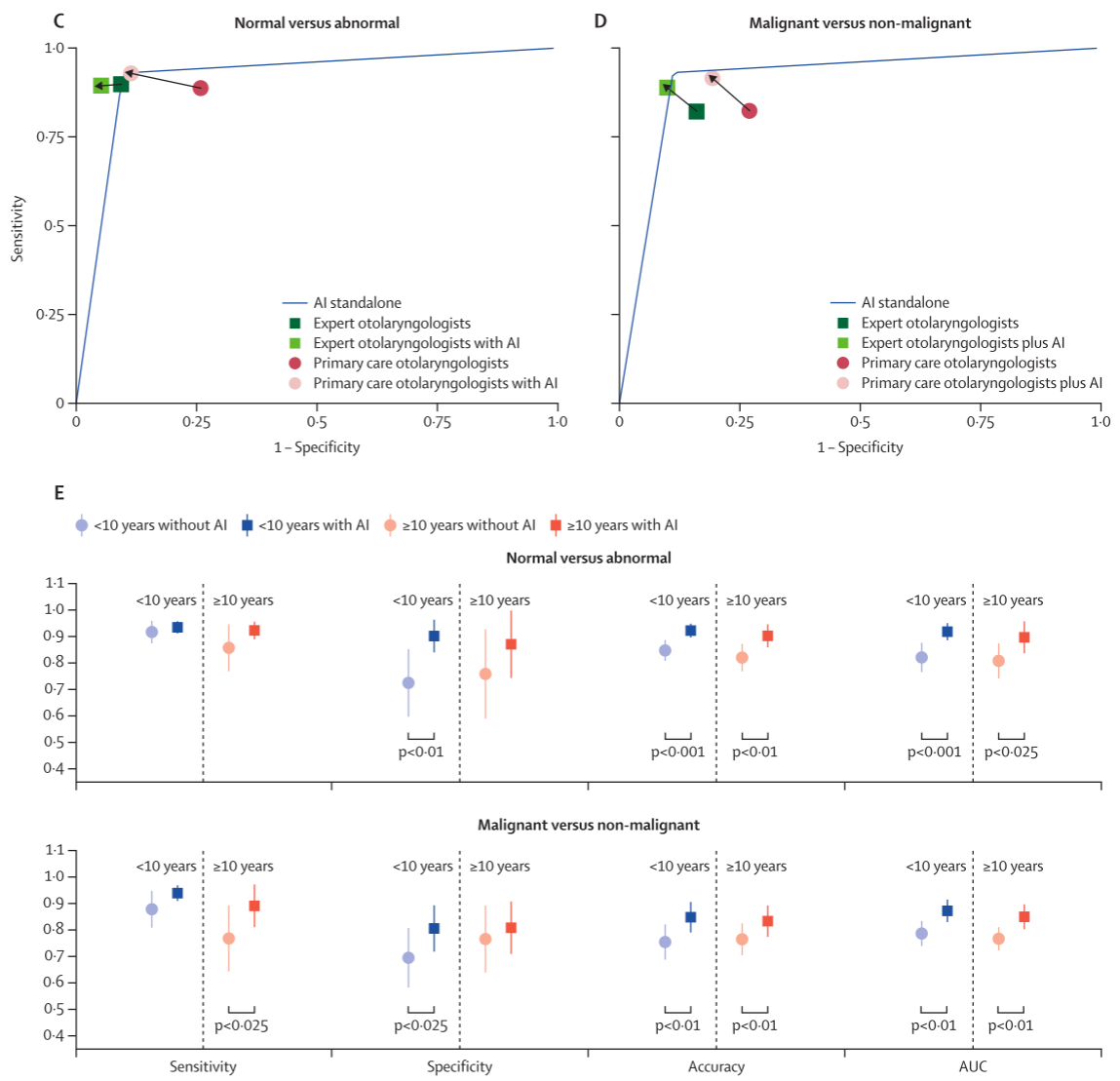

图3 在人机对抗阅片研究中,耳鼻喉科专家和初级保健耳鼻喉科医生在有无AI帮助下的敏感性、特异性、准确率和AUC

(图源:Yuxuan Shi, et al, The Lancet Digital Health, 2025)

图4(C)和(D)分别呈现了STND系统识别正常与异常图像、恶性与非恶性图像时的ROC曲线。在AI辅助下,基层医生的诊断水平可以接近甚至超越没有AI辅助的专家水平;而专家医生在有 AI协助时,多项指标的表现也能超过AI单独使用的效果。图4(E)显示无论是临床经验不足10年的年轻医生,还是拥有10年以上经验的资深医生,引入AI后,他们的诊断表现都有不同程度的提升, 其中,年轻医生在特异性、准确率和 AUC 方面的提升格外明显,资深医生则主要在敏感性方面有所提高。这一现象表明AI在“因人施策”方面具有巨大的辅助潜力。结果显示,AI系统在多种数据场景下均表现出高度稳定性,且显著提升了基层医生的诊断准确率,体现了人工智能模型在医疗公平性和下沉应用中的广泛潜力。

图4 AI辅助下专家和基层医生的诊断表现变化

(图源:Yuxuan Shi, et al, The Lancet Digital Health, 2025)

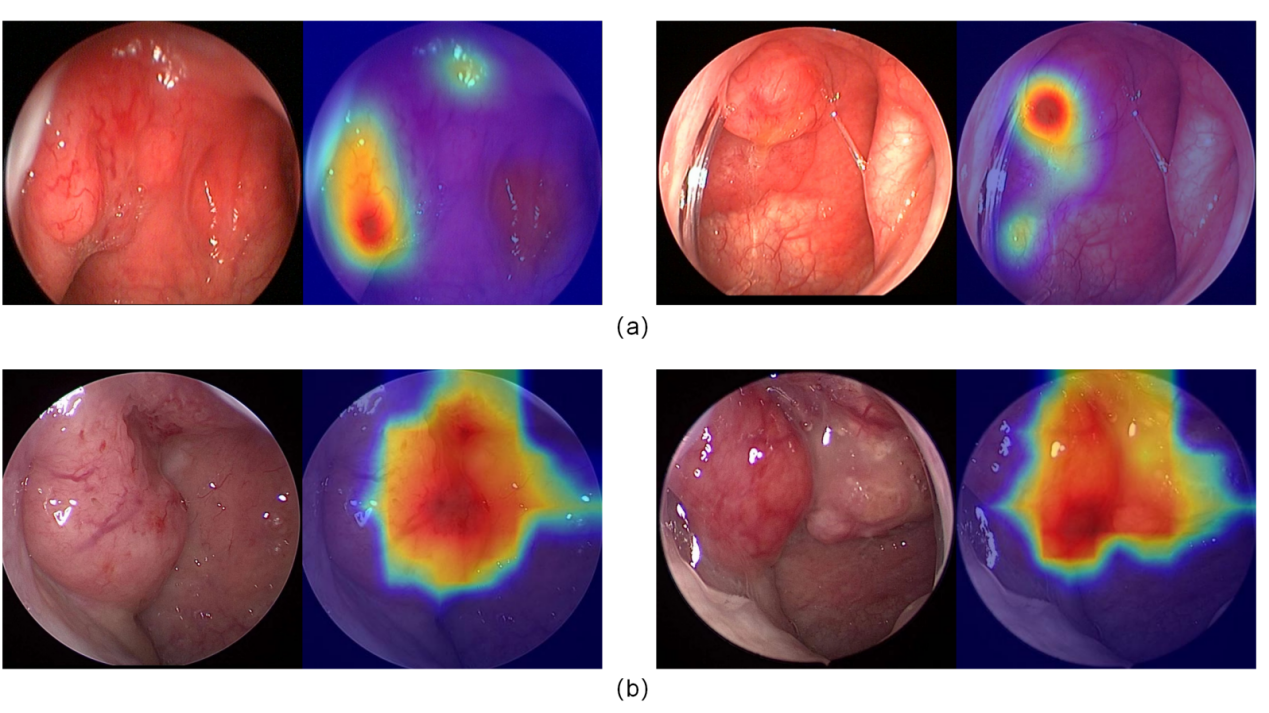

图5表明所研发AI模型始终关注病变区域,特别是显示明显升高和复杂血管结构的区域。这些区域对于鼻咽癌的识别和诊断至关重要,强调了它们在模型决策过程中的重要性。这不仅有助于理解模型的预测行为,而且还具有作为指导目标病变活检工具的潜力,可以显著提高诊断精度并为临床环境中的治疗策略提供信息。

图5 内部数据集 (a) 和外部数据集 (b) 中鼻内镜图像及其梯度加权类激活图的示例

(图源:Yuxuan Shi, et al, The Lancet Digital Health, 2025)

本研究开发的鼻咽癌内镜图像辅助筛查系统在内部数据集中可以取得91.76%的筛查准确率,在外部验证集中达到了95%的AUC,灵敏度为91.6%,特异度为86.1%,能够将基层耳鼻喉科医生的诊断准确率从83.4%提升至91.2%,平均每张图像的阅读时间减少25%,特别适合医疗资源匮乏的基层医院,能显著提升低年资医生的诊断水平,大大缩短诊断时长,适合临床实时应用。

成果已申请发明专利并成果转化至我国耳鼻喉科头部创新企业,获得2025年上海市人工智能医疗器械创新任务揭榜挂帅项目推荐,目前已进入三类有源医疗器械证取证流程,加速临床转化落地。此外,本系统将在7月底上线“尝鲜版”供广大同道和患者测试。

▲扫描上方二维码,即可体验“鼻咽癌康”App(复旦大学附属眼耳鼻喉科医院自主孵化的鼻咽癌全流程管理软件)

鼻咽癌康App是一款专为鼻咽癌患者及其专业治疗医师设计的全病程管理系统,覆盖了从预防、早期诊断、治疗方案制定、治疗过程监控到术后康复的各个环节。旨在通过多学科协作、数据共享与个性化治疗,为鼻咽癌患者提供系统化、全方位的疾病管理服务,帮助患者更好康复。

这一研究的成功实施得益于产教融合的理念。在项目过程中,科研团队与医院及企业紧密合作,将理论研究与实际应用相结合,推动了科研成果的有效转化。这种合作模式不仅为医院、企业注入了创新动力,也为学术界提供了实践基础,使得研究更具应用价值。通过这种产教融合的方式,科研团队在项目中不断探索与实践,积累了宝贵的经验和数据,为后续研究打下了坚实的基础。

本研究由复旦大学附属眼耳鼻喉科医院施宇轩博士、李真博士、王丽博士、西安交通大学王红特聘研究员/副教授作为共同第一作者完成;复旦大学附属眼耳鼻喉科医院余洪猛教授、西湖大学郑冶枫教授担任通讯作者;复旦大学附属眼耳鼻喉科医院孙希才主任医师、刘全副主任医师、中南大学湘雅医院蒋卫红教授、广西壮族自治区人民医院瞿申红教授、南昌大学第一附属医院叶菁教授、福建医科大学附属协和医院王德生教授、广西医科大学附属医院李杰恩教授、福建医科大学附属泉州第一医院廖军教授共同担任本研究共同资深作者(Senior Author)。

论文链接:

https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500(25)00041-X/fulltext