彭一城,男,共青团员,仲英书院、计算机科学与技术专业2023级本科生。大学两年成绩排名均在专业前三,获国家奖学金。大一末加入毕海霞老师课题组聚焦红外舰船检测识别跟踪神经网络的设计。他积极尝试多学科交叉融合项目,累计参与5项专利、4篇软著,并牵头国家级优秀大创。曾获全国大学生电子设计竞赛一等奖、机械创新设计大赛一等奖、中国机器人及人工智能大赛一等奖等近20项高水平国家级以及省级竞赛奖项。他累计志愿时长近250小时,曾获第十四届“挑战杯”优秀志愿者。大二体测三项满分、总分101。他始终以热爱驱动成长,践行责任担当。

参与科研 立志报国

自大一暑假起,彭一城便加入毕海霞老师的计算机视觉课题组,聚焦“红外舰船检测识别跟踪神经网络设计”这一前沿课题。该研究精准锚定我国1.8万公里大陆海岸线安防的核心需求,传统光学检测技术在夜间、雾天等复杂环境下极易“失灵”,难以满足海域监控、远洋维权与国防预警的高精度要求,而IRSD技术凭借抗干扰强、全天候工作的突出特性,恰好为突破这一环境限制提供了关键路径。

为攻克课题中的技术难关,在理论积淀阶段,他系统研读近百篇计算机视觉领域的顶会论文,不仅梳理清红外目标检测的技术演进脉络,更深入分析出SOTA系列模型在小目标检测中的应用瓶颈与优化空间。进入模型优化环节,他在服务器上开展数百次神经网络训练,针对红外舰船像素占比小、对比度低的特点反复调整网络结构与参数,对他而言,科研路上每一个深夜紧盯数据的坚持都在积累突破的可能。

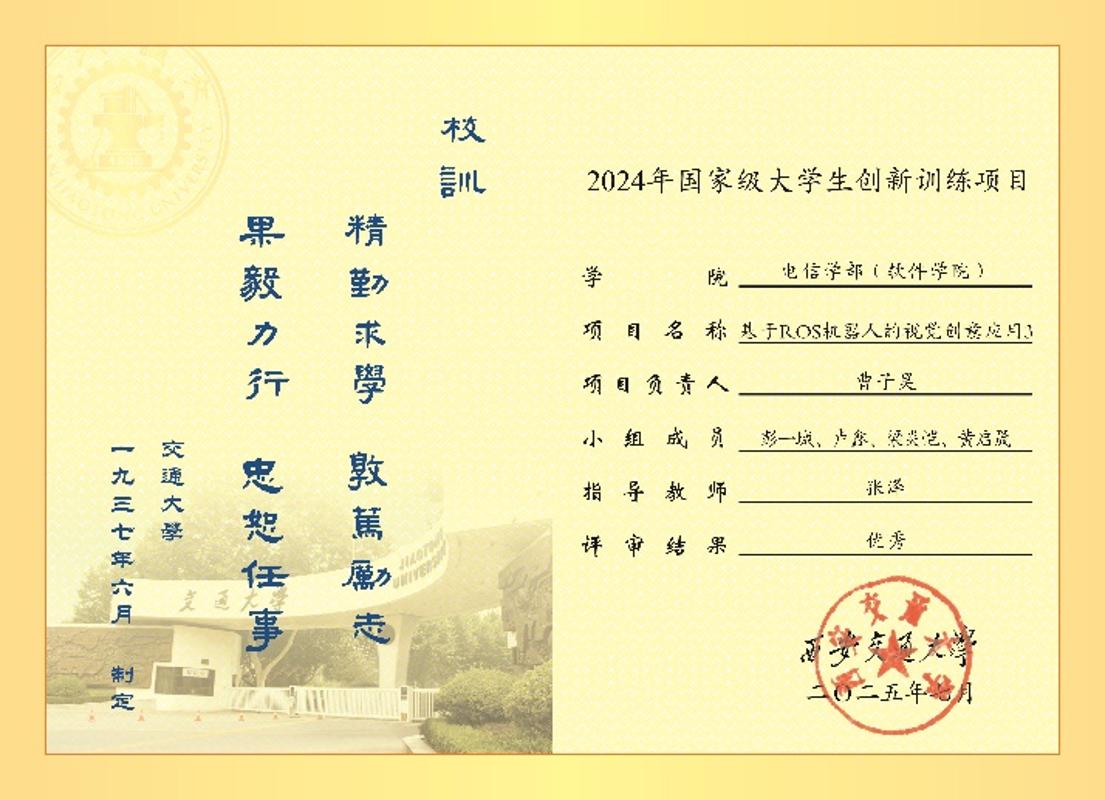

除此之外,他还尝试将神经网络前沿技术投入实践,两年累计参与发表5项专利及4篇软件著作权,覆盖神经网络结构设计、视觉跟踪算法等关键技术环节,还以第二负责人的身份牵头国家级优秀大创项目视觉模块的开发。

在他看来,科研成果从来不是冰冷的证书,而是对“科技自立自强”时代号召的具体回应。他始终以“国家科研战略的微小螺丝钉”自勉,争取让青春的科研成果,成为国家科研战略“微小但坚实的一块砖”。

竞赛砺剑 创新破局

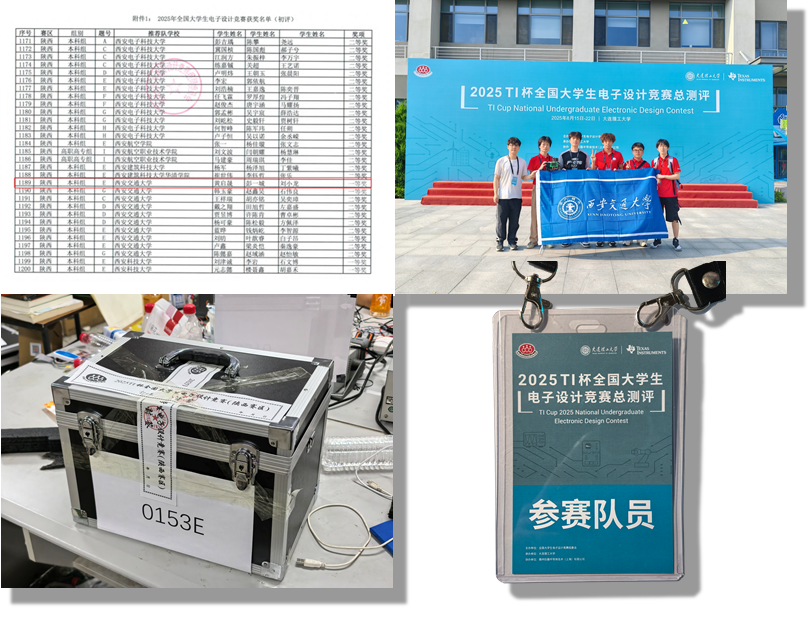

如果说科研是“慢功夫”的深耕,竞赛就是“快节奏”的实战。从全国大学生机械创新设计大赛全国金奖,到全国大学生电子设计竞赛全国一等奖,从Robocup机器人竞赛的“智慧农业”探索,到中国大学生工创赛中“智能垃圾分类”的方案设计,对他而言,每一场竞赛都是一次“直面问题、解决问题”的历练。

在2025年电子设计竞赛中,他和队友们咬牙鏖战四天三夜,几乎不眠不休。累了,就趴在桌子上小憩一会儿,从机械组装、电路设计到程序调试,连续84小时,工程坊的灯光未曾熄灭。他们反复优化电机驱动算法、调整传感器灵敏度、改进巡线路径规划。最终小车精准完成自瞄巡线任务斩获全国一等奖。

在2025年机创数字孪生赛道中,他们团队成员从零开始学习数字孪生理念,长达半年多的备赛时间,团队成员几乎一有空就会在活动室碰头,一起讨论最近搜集到的资料或者对数字孪生的理解与新想法。有时会为了一个数字孪生的具体实现争论,有时又会因突然产生的新想法而激动欢呼。哪怕是周末或节假日,活动室的灯光也常常亮到深夜,记录着他们每一个奋斗的瞬间。一次次思维碰撞,一次次灵感迸发,让他们从对概念的懵懂探索,到实现技术的创新突破,这份执着最终化作全国金奖的荣耀,为学校再添佳绩。

这些竞赛经历如同坚实的阶梯,助力他在专业成长之路上稳步攀登。截至目前,近20项国家级及省级竞赛奖项不仅是对他努力与能力的认可,更让他深刻领悟:竞赛的真谛不在于荣誉的光环,而在于攻克难题时对专业能力的淬炼,在于让理论知识在实践中开花结果。作为新时代的工科生,他深知不能局限于“解题”,更要主动“出题”,在竞赛中磨砺本领,为服务产业发展、报效祖国积蓄力量。

实践笃行,知行合一

在学术之外,他始终铭记,“优秀”并非仅仅意味着个人的长足进步,更在于带动他人、回馈社会。

在志愿服务中,四次暑期社会实践,近250小时的志愿时长,是他对“社会责任”的践行。作为第十四届“挑战杯”优秀志愿者,他见证了无数中国青年“用创新助力发展”的热情,也激励着他用自己的热爱闯出一番新的天地。在碑林区铁新社区担任公益古筝教学志愿者期间,他以传统文化为纽带,让悠扬旋律为孩子们的课余时光增添色彩。而芷江红色寻访之旅,让他在抗日受降纪念馆里读懂“落后就要挨打”的历史教训,更坚定了“为国家强基固本”的决心。

除此之外,他也积极参与学生工作,两年团队核心任职,主导10余场招新培训活动,是他对“服务精神”的诠释。他主导过多次社团的招新选拔以及培训,同时凭借在学生工作中的出色表现,获得仲英书院优秀志愿者称号。

在坚持志愿服务的同时,他也从未放松对身体素质的锻炼。从高中在毛主席母校受到“文明其精神,野蛮其体魄”精神的熏陶,到大二体测三项满分、总分101的成绩,他始终相信——健康的身体是担当使命的基础,唯有身心健康,才能在未来的科研与工作中扛起重担,为民族复兴贡献持久力量。

榜样心语

一个人所擅长的,必然是其所热爱的。因为热爱是披荆斩棘的火种,能在无数个枯燥重复的日夜中,点燃坚持的勇气。这份热爱从不只停留在“喜欢”的浅层,它藏在为一道难题熬到深夜的专注里,藏在反复修改文稿直到满意的执拗里,藏在哪怕无人喝彩也愿意默默深耕的坚守里。就像舞者为了一个精准的旋转,要对着镜子校正千百次姿态;就像作家为了一句贴切的表达,要在稿纸上删改无数遍措辞;就像匠人在灯下打磨器物,指尖磨出薄茧也不觉疲惫,只因每一次雕琢都在靠近心中理想的模样——那份对“完美”的热爱,让技艺在时光里愈发精湛,最终成为旁人眼中“擅长”的勋章。