创新港工程博物馆与多功能阅览中心不仅是满足既定使用功能的两栋房子,还处在如校园“双眼”一样的重要位置,首先应该担负起建构校园秩序、营造精神场所的使命。面对所处环境的巨大尺度,设计通过对重要角度进行视线分析,最终将两个建筑平面外廓界定在75m左右见方,将具体使用功能分解为大小、高低不同的方正体块以同构的手法进行组合,彼此形成互文关系,从而有效地回应了场地的尺度问题。建筑体块围绕中庭呈风车状均衡布置,形体之间适当拉开的间隙朝不同方向打开和渗透,很好地处理了聚合与开放的关系。两个建筑体量虽然不大,但却具有很强的向心性与分量感,形成了校园精神场所的“焦点”。

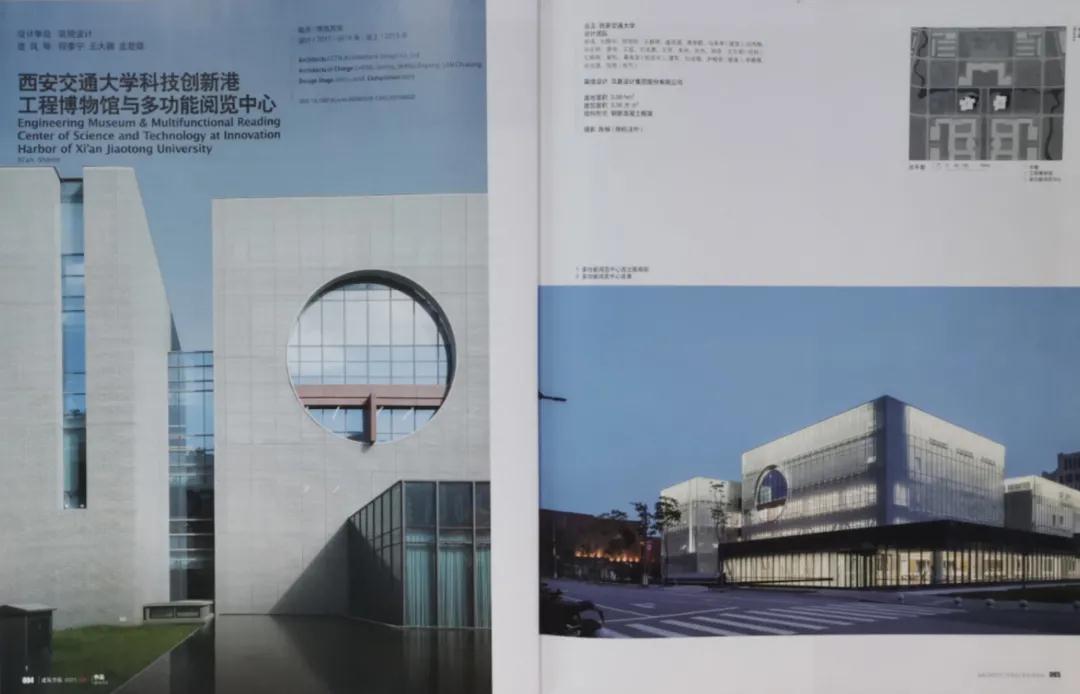

多功能阅览中心西立面局部(摄影:陈畅)

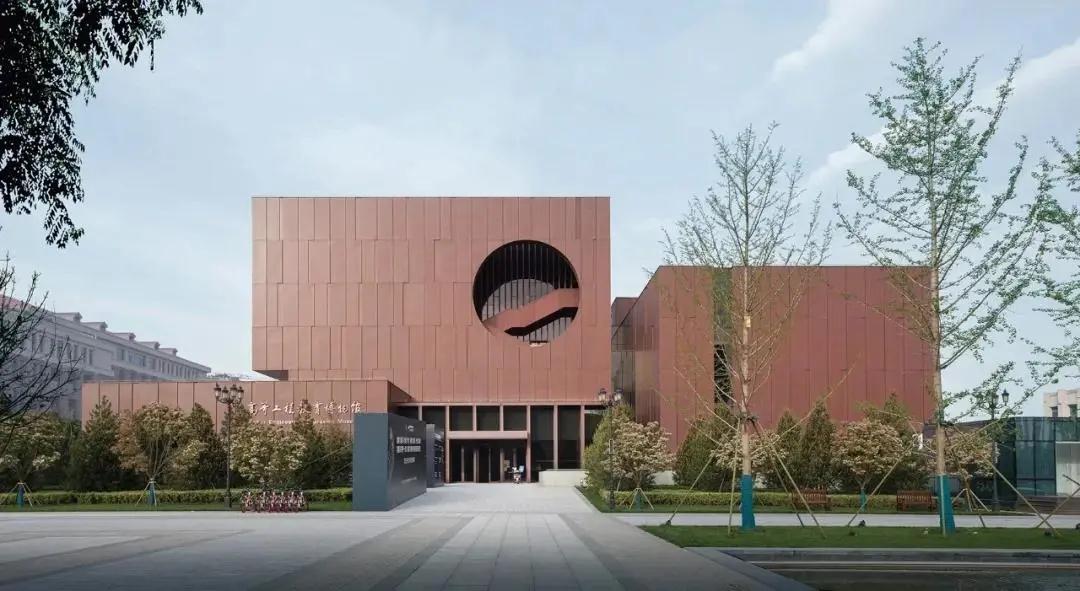

工程博物馆与多功能阅览中心的主要出入口都是以桥的形式来组织,桥缝合起了被下沉庭院分隔的建筑与广场,使得入口颇具仪式感。在桥一侧分别设置了通往下沉庭院的室外大楼梯,方便地上与地下空间的联系。工程博物馆立面的圆洞将室外楼梯作为“展品”呈现出来,增强了动感与趣味性,而多功能阅览中心“月亮门”入口灰空间内的大楼梯,既兼具消防疏散的作用,又方便日常使用,也为此空间注入了活力。

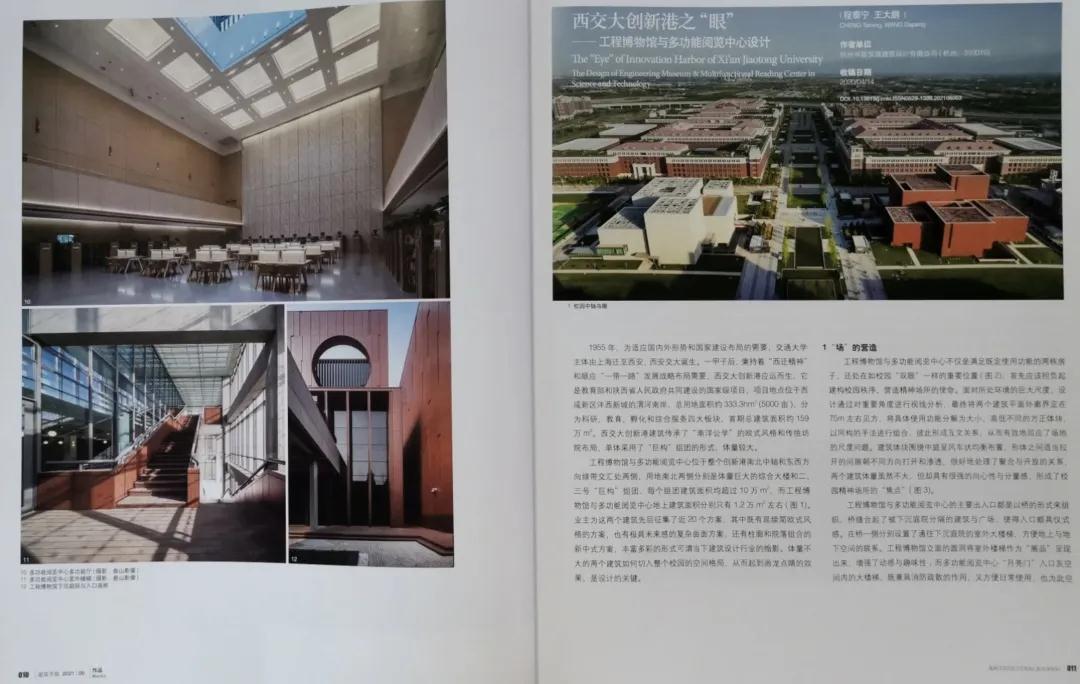

多功能阅览中心多功能厅( 摄影:叁山影像)

工程博物馆主立面(摄影:陈畅)

两个建筑的外墙虽然均采用铝板,但是通过对材料表面色彩和虚实的不同处理,使得工程博物馆的厚重刚毅与多功能阅览中心的轻盈通透相映成趣,彼此之间和而不同。两个同构的建筑通过地上与地下的功能、形式以及交通等关联互动,形成整体感极强的“场”,从而成为整个校园之“眼”。

原文刊发于2021年6月《建筑学报》