近日,西安交通大学“大先生”系列话剧育人成果评选活动结束,一批思想性与艺术性兼具的原创作品脱颖而出,生动展现了学校以话剧为载体推动文化育人,传承弘扬科学家精神、教育家精神与西迁精神的丰硕成果。

话剧展演竞风采,育人课堂显实效

“大先生”系列话剧坚持以立德树人为导向,系统梳理校史文脉,累计创作近20部微话剧,塑造了钱学森、彭康、侯宗濂、殷培璞等一批交大“大先生”的舞台形象,以艺术化手法再现其精神风范,构建起跨越时空的“思政育人剧场”。

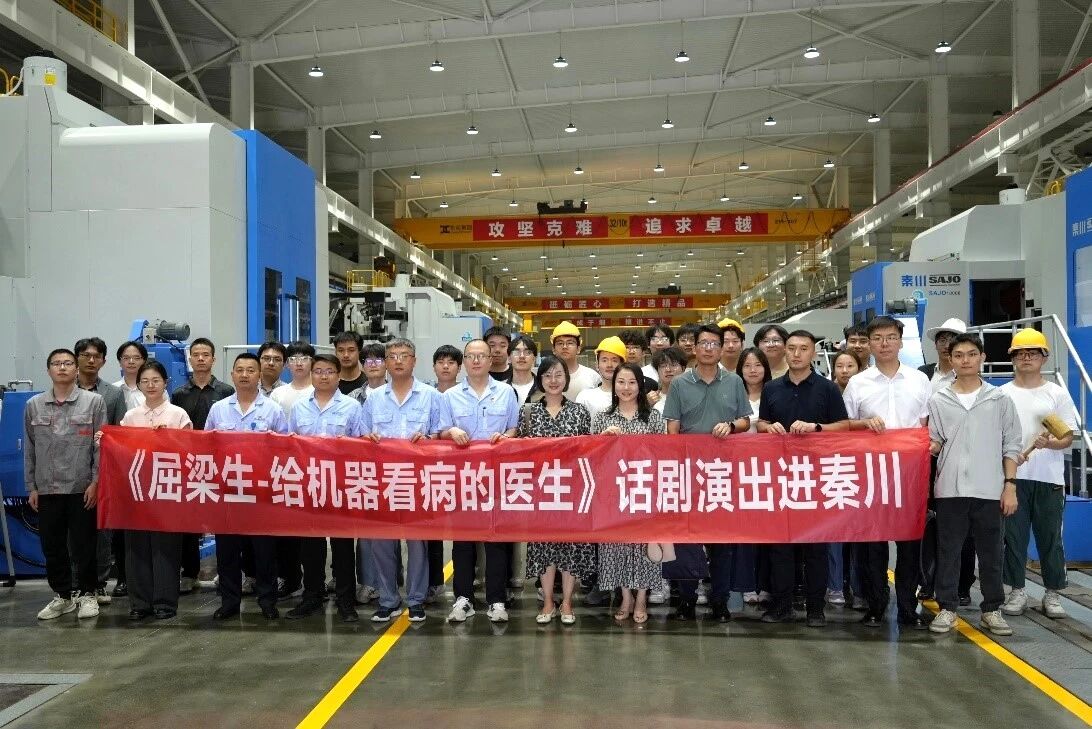

为系统总结育人成效,学校于今年组织开展“大先生”系列话剧育人成果评选工作。评选围绕“思想性、艺术性、教育性、创新性”四个维度,经院系推荐、专家评议和公开投票等多轮环节,最终《到祖国最需要的地方去》获一等奖;《殷培璞》《侯宗濂》获二等奖;《屈梁生·给机器看病的医生》《归·期》《一代力学大师唐照千先生》获三等奖。

西迁精神铸魂,薪火相传育人

近年来,“大先生”系列话剧育人成效持续扩大,形成“关键节点展演+多元场景覆盖”的传播矩阵,累计吸引3000余名师生参与创排演出。评比期间,组织线下展演24场、线上展播7场,线上线下观演师生逾4万人次,实现演出单位新生观演全覆盖,有力推动思政教育与文化育人深度融合。期间通过学校官微发布高品质育人成效推文3篇,话剧《屈梁生·给机器看病的医生》被光明日报报道,摄制完成话剧视频5部。同时,该系列作品在省级乃至全国平台上屡获佳绩。在第二届陕西省弘扬科学家精神舞台剧展演中斩获二等奖1项、三等奖2项;两部微话剧成功入选中国科协2025年“科学家故事舞台剧推广行动”第二批支持名单;一部微话剧受邀赴中国澳门演出,彰显了日益扩大的影响力与示范效应。

《到祖国最需要的地方去》重现西迁征程的艰辛与坚定,成为诠释西迁精神的经典范本;《殷培璞》以细腻笔触勾勒先生扎根黄土、防治大骨节病的民生情怀,让“医者仁心”可感可触。《侯宗濂》展现了侯宗濂先生医者仁心为苍生,赤诚肝胆报祖国的励志故事。《屈梁生·给机器看病的医生》通过讲述屈梁生院士和学生们的学术故事,再现了屈梁生院士“相互支持、共同进步”的治学理念和矢志不渝的报国情怀。《一代力学大师唐照千先生》展现了唐照千先生不畏艰难、矢志不渝的科研精神,他深厚的爱国之情和对力学教育事业的执着追求。《归·期》通过沉浸式演出,以双线并进的方式,既重现钱学森以身许国的历史壮举,又展现其精神在新时代的赓续。

观剧感悟励心志,师生共话大先生

每一部话剧都如一扇窗,引领观众跨越时空,感受“大先生”们的崇高人格。在舞台光影之间,观众不仅看到先生们卓越的学术成就,更触摸到他们为国分忧的赤子之心、追求真理的执着坚守、关爱学子的深厚情怀,正是这些构成了“大先生”们令人景仰的崇高人格。

观剧结束后,青年教师陈飞表示:“站在屈梁生先生等前辈奠基的基础上,我们既要接过解析‘机器脉搏’的技术接力棒,更要传承‘为学、为师、为国’的赤诚初心。”饰演殷培璞的学生刘烨说:“经过多次排练,我对殷培璞教授以及我国地方病防治事业有了更深的理解。殷教授心系患者、扎根病区的高尚医德,谱写了一曲医者仁心、大爱无疆的赞歌,深刻感染了每一位演员,无愧‘大先生’。”新生胡安心在观演后感慨:“《归·期》让我在面对人生选择时更有勇气,这份力量不仅来源于钱学森先生和党越彬教授的事迹感召,更来源于每一位演职人员的辛勤付出。”

2020年9月,习近平总书记在科学家座谈会上强调,“科学家精神是科技工作者在长期科学实践中积累的宝贵精神财富。”西安交通大学以话剧为媒介,将科学家精神、教育家精神与西迁精神转化为“可看、可感、可学”的育人资源,为立德树人注入源源不断的文化动力。未来,学校将持续深化“大先生”话剧育人模式,挖掘更多“大先生”的精神富矿,推出涵盖不同学科领域的新剧目,构建“校园展演+社会巡演+线上传播”立体平台,推动话剧与专业教育、思政课程有机融合,让“大先生”的精神基因深植于每一位交大学子的成长历程,为培养担当民族复兴大任的时代新人提供坚实精神支撑。