介电陶瓷电容器凭借其高功率密度与快速充放电特性,在电磁轨道炮、激光武器等脉冲功率系统中展现出广阔的应用前景。然而,随着电子设备不断向小型化、集成化方向推进,其较低的能量密度成为制约该类器件进一步发展的关键瓶颈。近年来,科研人员通过高熵组分设计、多态弛豫相构筑以及制备工艺优化等策略,在提升介电陶瓷电容器室温储能性能方面取得了显著进展。尽管如此,在航空航天、石油钻井等极端高温应用环境下,储能器件需在严苛条件下稳定工作,因此开发具有优异高温储能性能的介电陶瓷材料成为当前亟待突破的重要方向。

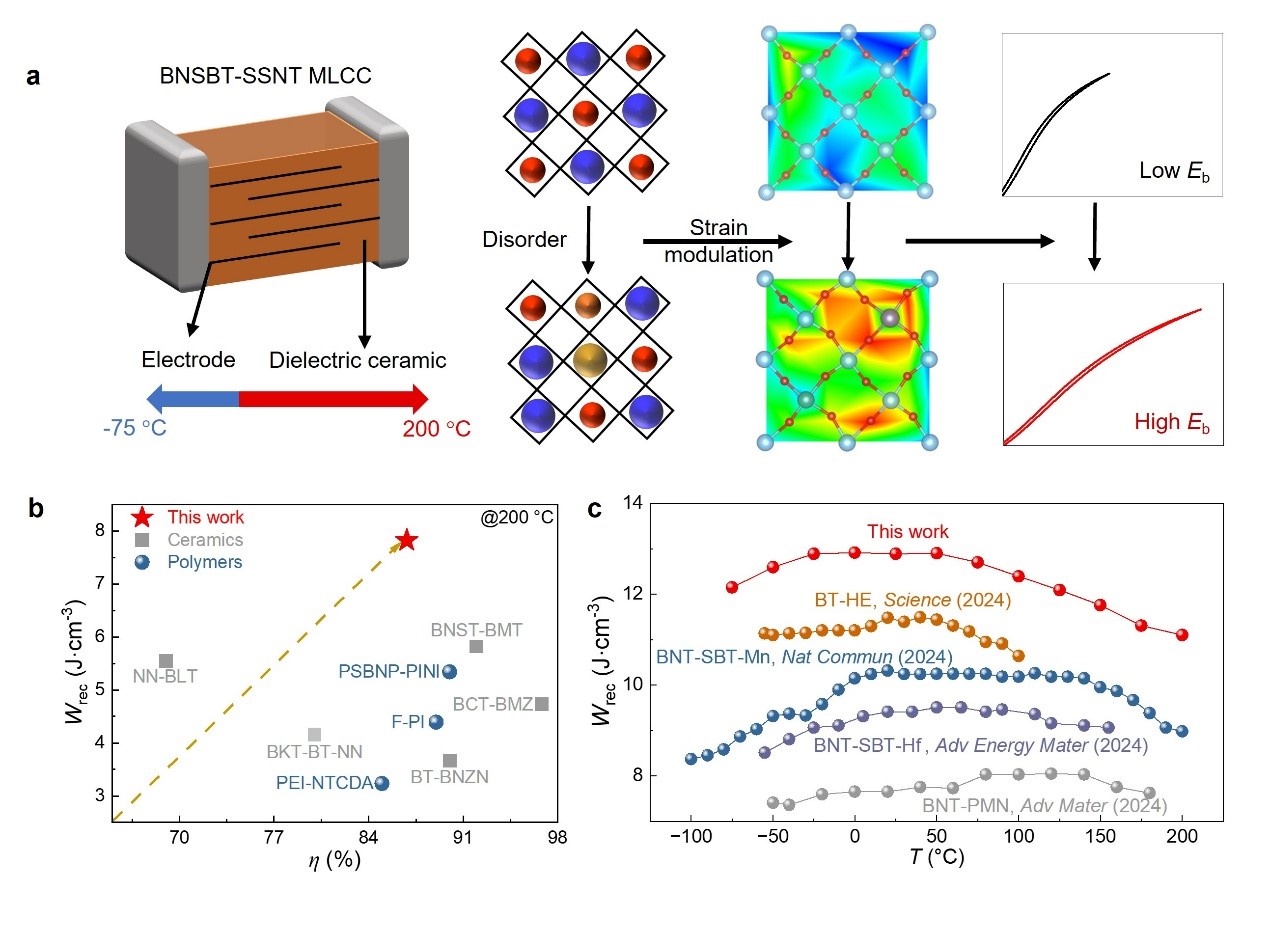

近期,西安交通大学前沿院娄晓杰教授团队与合作者在钛酸铋钠基弛豫铁电陶瓷的A/B位引入异价异尺寸阳离子,有效提高了材料的构型熵,进而增强了局域晶格应变的不均匀性。该策略显著抑制了载流子的迁移,从而改善了陶瓷在高温下的绝缘性能与储能性能。研究表明,随着构型熵的增加,极化矢量明显减小,并形成了局域多态共存的结构特征,这一变化有效延迟了极化饱和。此外,晶粒尺寸的细化、带隙的增大以及高温漏导电流的显著降低,共同促进了陶瓷击穿场强的提升。最终,经过优化后的弛豫铁电陶瓷在200 ℃实现了高达8 J/cm3的储能密度。基于该陶瓷组分制备的多层陶瓷电容器,在-75~200 ℃的宽温域内,储能密度始终保持在11 J/cm3以上,并呈现出优异的循环稳定性,为极端环境下运行的脉冲功率设备提供了可靠的材料解决方案。本研究为设计高性能高温介电储能陶瓷电容器提供了新的思路。

以上研究成果以《熵调控非均匀应变在弛豫铁电多层陶瓷电容器中实现优异高温储能性能》(Ultra-high energy storage in relaxor ferroelectric MLCCs at elevated temperatures via entropy modulated strain heterogeneity)为题发表于《自然通讯》(Nature Communications)。该论文第一单位是西安交通大学前沿院/学科交叉中心和金属材料强度全国重点实验室,西安交通大学前沿院助理教授康瑞瑞博士、西安交通大学电子与信息学部电子学院李洋博士和中国科学院上海硅酸盐研究所助理研究员胡腾飞博士为共同第一作者,西安交通大学前沿院娄晓杰教授、西安交通大学电子与信息学部电子学院李飞教授和澳大利亚伍伦贡大学/香港城市大学张树君教授为通讯作者。该研究工作得到了国家自然科学基金、中央高校基本科研业务费、博士后面上项目以及西安交通大学分析测试中心的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-64113-7

娄晓杰教授课题组主页:https://gr.xjtu.edu.cn/web/xlou03/home