在西安交通大学校园一隅,有一座充满魅力的文化殿堂。这里收藏着跨越千年的文物瑰宝,见证着青年学子的成长故事。

9月15日,在西安交通大学博物馆(以下简称“交大博物馆”)的“大秦正声”小剧场,几名学生围坐案前,沉浸在“秦腔剧本杀”中。随着剧情推进,一桩窃画案的疑云逐渐展开,秦腔唱段与非遗元素交织其中。

9月15日,在西安交通大学博物馆“大秦正声”小剧场内,大学生们进行“秦腔剧本杀”创作。

这一幕,是交大博物馆服务青年、文化育人的生动缩影。交大博物馆2004年建馆,为国家二级博物馆。6800平方米的馆舍里,有馆藏文物4400余件。从新石器时代仰韶文化的红陶人像,到晚唐李商隐撰并书的墓志铭,每一件文物都有着厚重的历史与艺术价值。交大博物馆不仅是艺术的殿堂,还是大学生文化素质教育和爱国主义教育的重要场所,获评“中华优秀传统文化传承基地”。

9月15日,观众在西安交通大学博物馆参观。

交大博物馆内的展陈纵贯古今、兼容文理,设置有历代艺术文物馆、碑石书法展馆、西部农民画馆、皮影艺术馆、邢良坤陶瓷艺术馆、木版年画展馆、书画展厅等,凸显了地域文化的独特底色。其中,与陕西省文化和旅游厅共建的陕西秦腔博物馆,把黄土地上的声腔艺术纳入高校育人视野,成为青年学子开展文化创新实践的重要舞台。

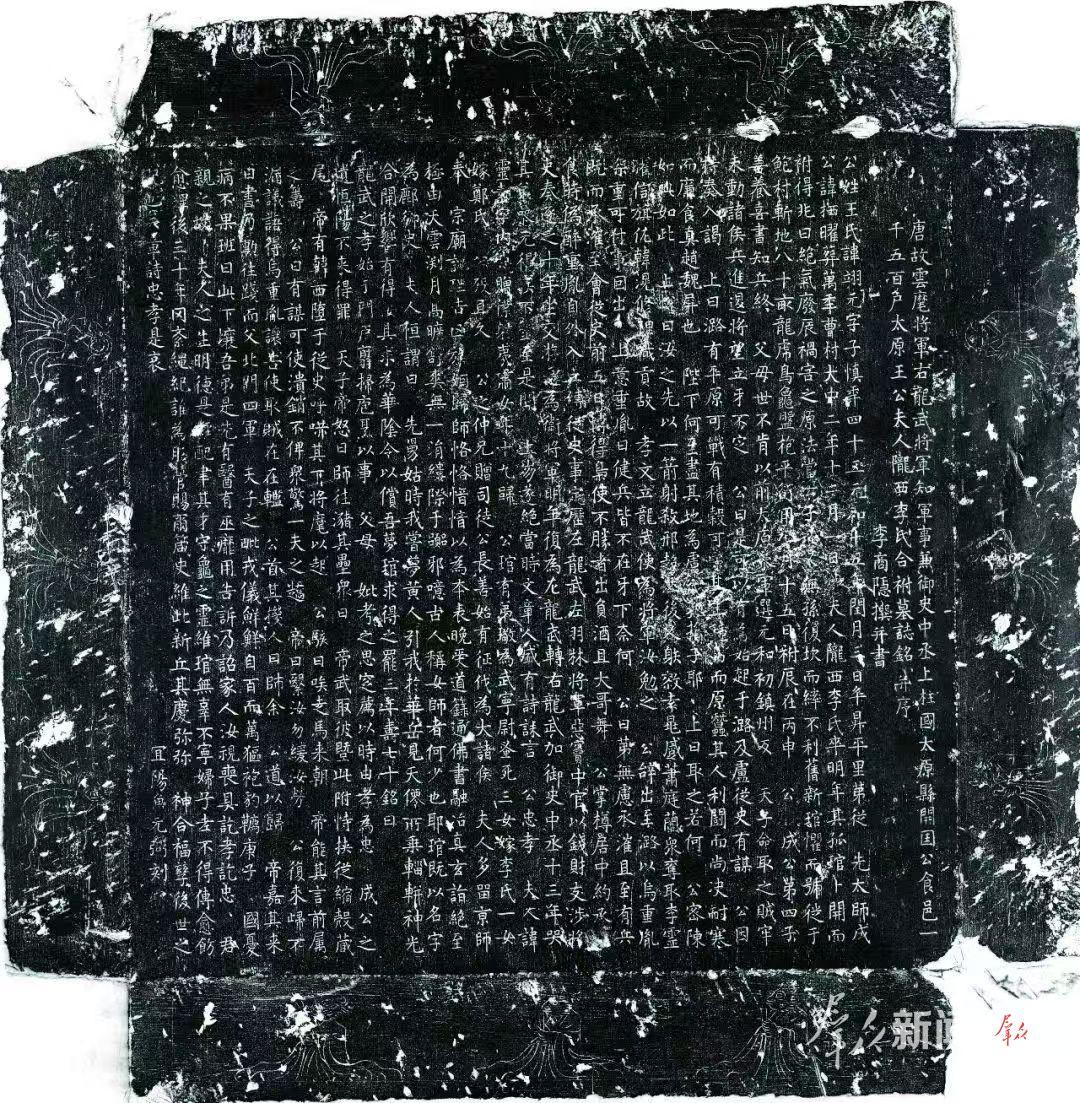

李商隐撰并书《王翊元夫妇墓志铭》

“馆藏文物中,李商隐撰并书《王翊元夫妇墓志铭》尤为珍贵,堪称镇馆之宝。”交大博物馆工作人员魏琳介绍,此碑刻于唐大中三年,志文典雅简洁,书法俊逸端庄,不仅展现了李商隐诗文书法的魅力,还为研究唐代历史提供了罕见的实物资料。

新石器时代仰韶文化的红陶人像

新石器时代仰韶文化的红陶人像,以夸张的表情吸引观众的目光。红陶人像眉骨突起,眼窝深陷,口部微微歪斜,形态滑稽别致。“这类陶塑在黄河中上游地区屡有发现,展现了先民的创造力。”魏琳说。不远处,唐代仕女俑细眼长眉,唇若涂脂,神情祥和含笑,堕马髻斜坠一侧,别具风韵,以温婉之姿再现盛唐气象。

唐代仕女俑

文物的精彩,需要青年去传承和讲述。大四学生谢妍昕笑着说,3年前,她加入交大博物馆“学生文博社”,从第一次紧张地讲解,到第一次筹办活动,再到如今独立策划大型展览,交大博物馆见证了她的成长。

“学生文博社”是交大博物馆的志愿者团队,多次获评学校“五星级社团”。这些青年用创意和热情让“沉默”的文物焕发新生。他们策划的“一起去看展”活动,带领同学们感受文化的厚重;推出的“博物馆奇妙夜”活动,通过表演和互动揭开文物奥秘。“用有趣和新意的创作让静默的国宝‘开口说话’,是我们一届届志愿者传承的初心。”谢妍昕说。

大三学生张政融把目光投向秦腔。2024年起,他组建“秦声颂芳华,腔音传千年”主题实践队伍,累计吸引120余名学生参与。团队多次走访了陕西秦腔博物馆、易俗社百年博物馆、中国秦腔艺术博物馆,采访10余位秦腔演员,并系统梳理秦腔的起源与发展,从学生视角探寻戏曲在新时代的创新之路。基于调研内容,“学生文博社”推出了一系列创新项目,如秦腔AR数字人、AI微短剧《热爱不死,秦腔不灭》、非遗文创、“秦腔随身听”胶片等。其中,剧本杀《火焰驹·谲影迷踪》已完成首轮测试,反响热烈。张政融说:“我们希望用年轻人喜欢的方式,让更多人走近秦腔,了解秦腔。”

9月15日,西安交通大学博物馆工作人员为学生讲解陕西秦腔博物馆陈列展品。

“交大博物馆依托丰富的馆藏教育资源,为学生搭建实践平台,激发他们的创新创造活力,使学生从观众转变为参与者和传播者,探索出以‘博物馆+’赋能文化育人、大思政育人的新路径。”该博物馆副馆长李一鸣说。

报道链接:https://xzzsx.sxdaily.com.cn/app/template/displayTemplate/news/newsDetail/18290/11334831.html?isShare=true