多层陶瓷电容器(MLCCs)凭借其高功率密度、快速充放电特性和固态储能安全性等突出优势,已成为支撑新能源、电力电子、国防军工及高端脉冲功率系统等领域发展的关键核心元器件。当前,随着智能电网、新能源汽车、电磁武器以及航空航天等领域对脉冲功率储能器件在复杂工况下性能稳定性与可靠性要求的不断提升,如何在保证器件小型化和高能量密度的同时,实现其在宽温域、高电场以及长循环服役条件下的稳定运行,成为电介质储能领域研究的前沿热点。

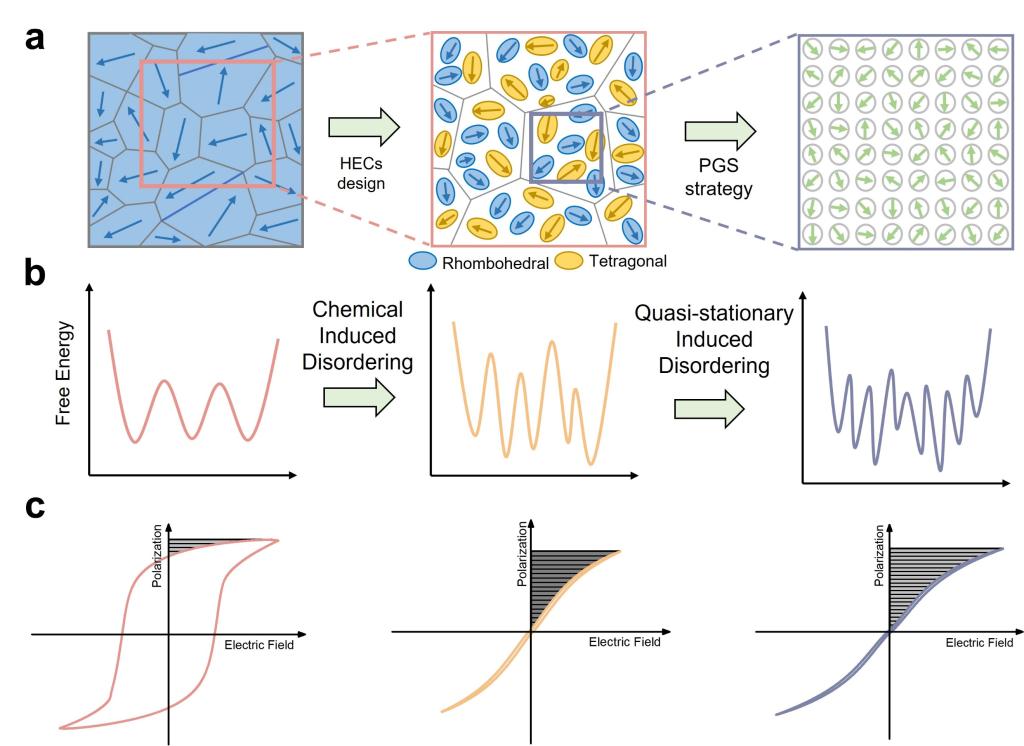

针对上述问题,西安交通大学电信学部电子科学与工程学院周迪教授团队基于构型熵工程调控铁电储能新理念,提出了一种极化玻璃态(Polar Glass State,PGS)策略,旨在打破局部铁电有序,将极性纳米微区(PNRs)转化为晶胞尺度的极化单元,从而增强晶胞范围内的总极性位移(如图1所示)。通过抑制由局部自由能最小化所驱动的有序化过程,避免了材料进一步平衡并转变为纳米尺度的极性微区。在高电场作用下,该策略不仅能够保持了较大的饱和极化强度,同时有效减小了剩余极化,这对于同时实现较大的储能密度(Wrec)和电场不敏感的储能效率(η)具有重要意义。

图1:极化玻璃态策略优化储能特性示意图

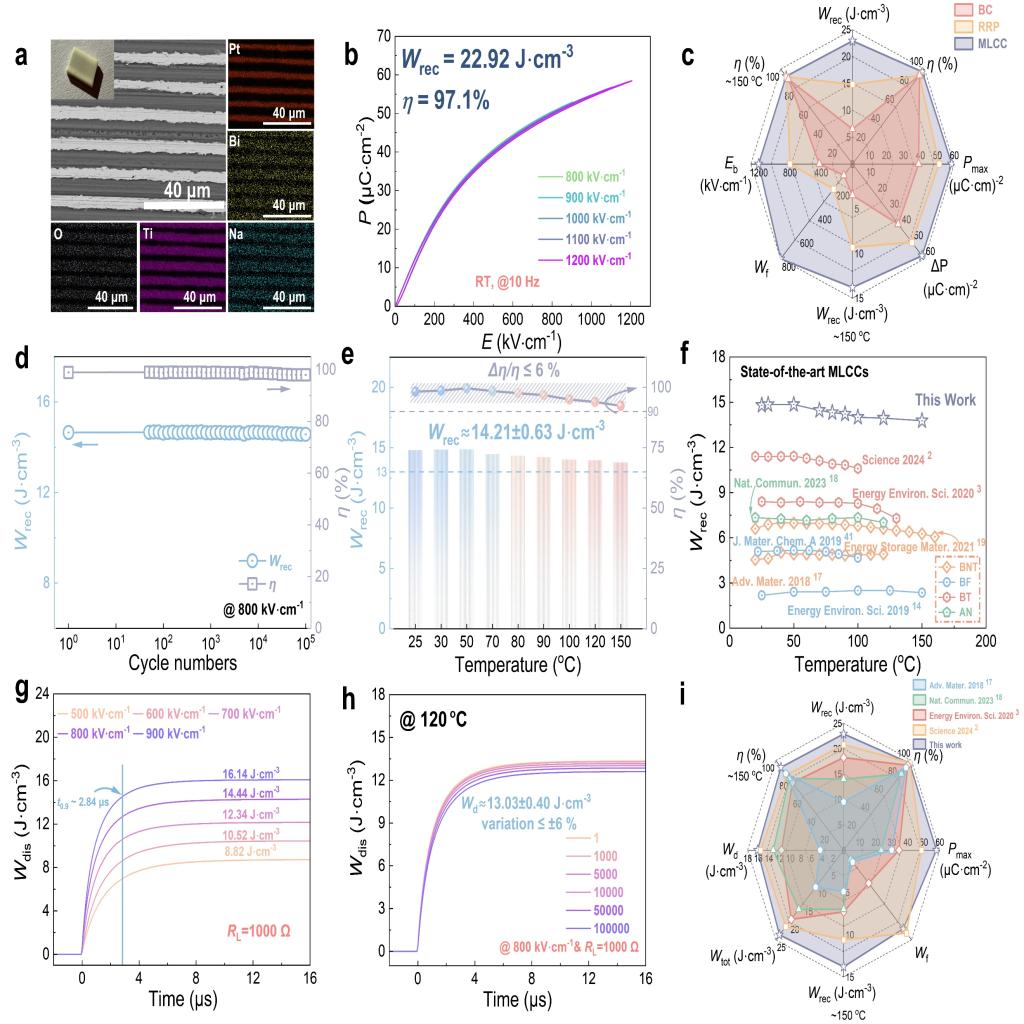

基于PGS策略,利用构型熵值为1.88R的高熵陶瓷粉体制备出了具有优良的烧结质量和微观结构的MLCC原型器件。在1200 kV·cm-1的超高电场强度下,1.88R-MLCC展现出了优异的综合储能性能(Wrec≈22.92 J·cm-3,η≈97.1%),实现了高储能密度(大Wrec)与低能量损耗(高ƞ)之间的有效平衡。在800 kV·cm-1的电场强度下,1.88R-MLCC的储能参数在25-150 ℃的温度范围内表现出卓越的稳定性(Wrec≈14.2±0.6 J·cm-3,Δƞ/ƞ≤4%)。此外,1.88R-MLCC的极化行为具有出色的循环可靠性,其Wrec和η在整个循环周期(1-105次,@800 kV·cm-1)的衰减均小于1%(如图2所示)。

图2:BNT基MLCC的内部结构和储能性能

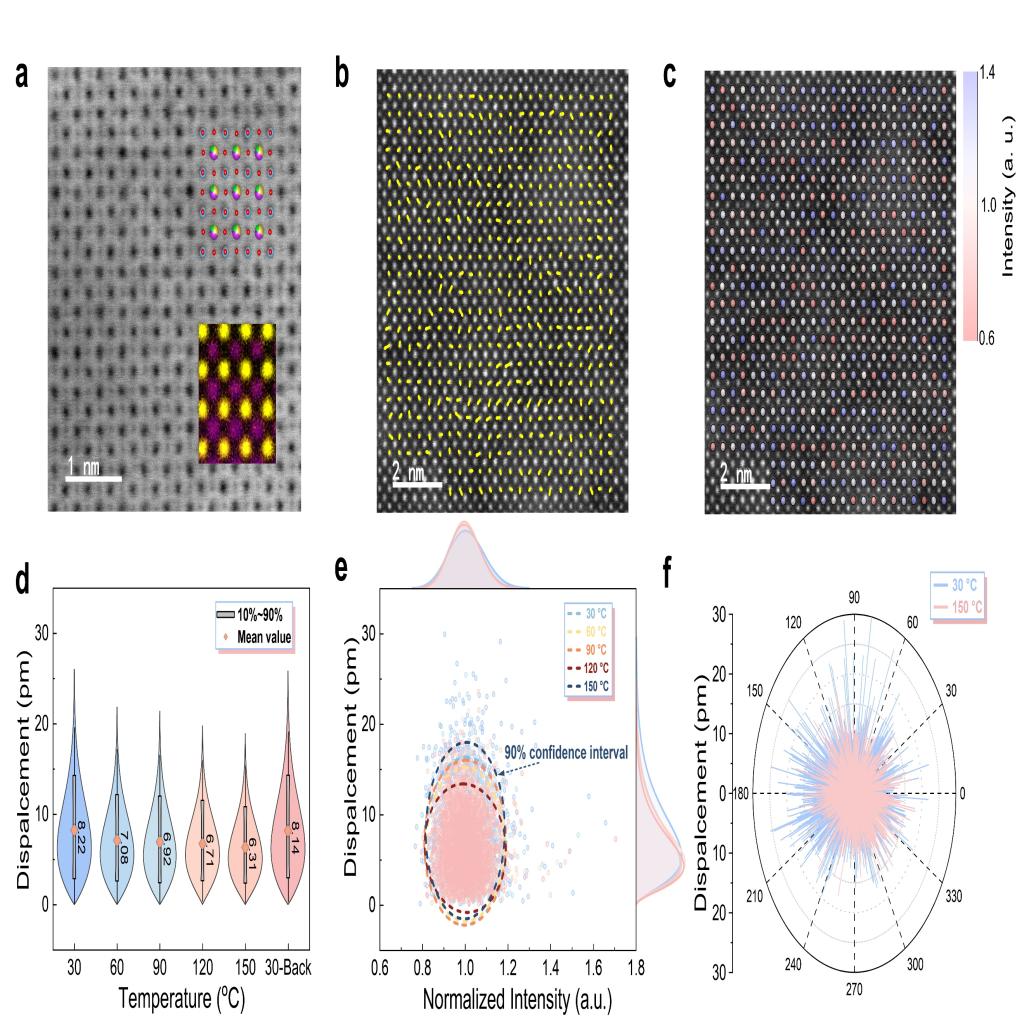

进一步利用原子级分辨率的原位球差校正透射电子显微镜(AC-STEM)表征技术,在局域范围内分析了材料结构与温度之间的关系,从原子尺度上证实了极化玻璃态在30-150 ℃温度范围内的稳定存在(如图3所示)。

图3:BNT基MLCC局域结构解析

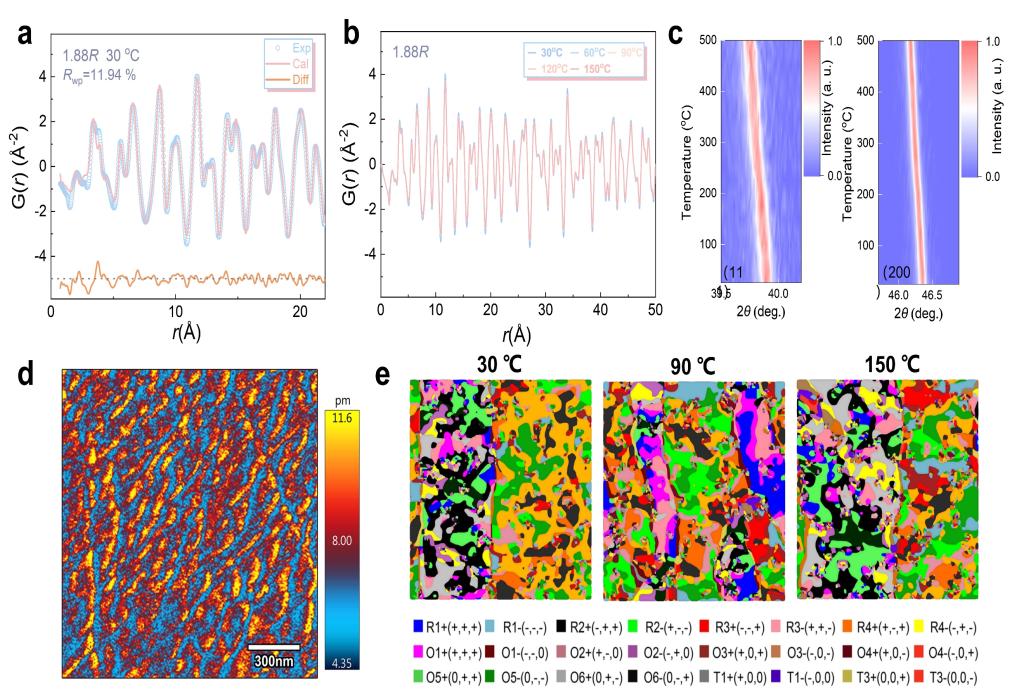

通过原位粉末X射线衍射(XRD)、原位X射线全散射技术(结合配对分布函数PDF分析)的联合应用,揭示了1.88R-MLCC长程和短程结构上的温度稳定性。结合相场建模,探究了该材料极性结构随温度变化的演化机制,验证了畴结构的热稳定性(如图4所示)。

图4:多尺度结构稳定性分析

综上,该研究提出了一种极化玻璃态策略,通过在局域结构、微观尺度及原型器件设计的分层结构工程协同作用,在BNT基MLCC中实现了Wrec高于20 J·cm-3,且η超过95%的性能突破,并且展现出优异的温度稳定性和循环可靠性,该策略为推动电介质储能电容器及其相关功能的发展提供了一个可行的范式。

该研究成果以《层级结构工程Bi0.5Na0.5TiO3基多层电容器中先进的稳定性和能量存储特性》(“Advanced stability and energy storage capacity in hierarchically engineered Bi0.5Na0.5TiO3-based multilayer capacitors”)为题,在国际知名学术期刊《自然通讯》(Nature Communications,IF=15.7)在线发表,西安交通大学为该论文的第一通讯单位。西安交通大学电信学部电子科学与工程学院博士赵维琛为论文第一作者,西安交通大学电信学部电子科学与工程学院周迪教授、徐谛明助理教授、电气工程学院刘文凤教授、北京理工大学黄厚兵教授和杭州电子科技大学周涛教授为共同通讯作者。该工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、南方电网重大科技项目等项目的资助,西安交通大学国际电介质研究中心和分析测试共享中心提供了大量测试表征支持。

论文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-61936-2

周迪教授团队主页:http://gr.xjtu.edu.cn/web/zhoudi1220