在习近平总书记来校考察五周年之际,西安交通大学西迁博物馆、人文学院、东亭诗社共同策划的“墨韵诗心映西迁—西迁精神主题书法展”正式展出。

东亭诗社成员深耕西迁历史脉络,以西迁精神为题创作系列诗词,人文学院书法专业学生以多种书法风格创作书法作品,交大西迁博物馆教师精心策展,三方携手,共同打造“西迁精神主题书法展”。西迁精神在诗词中传承弘扬,诗词为书法注入了思想灵魂,书法为诗词赋予了视觉张力,以艺术之美传精神之力,让“西迁精神”在传统与现代的交融中永远焕发青春光彩。

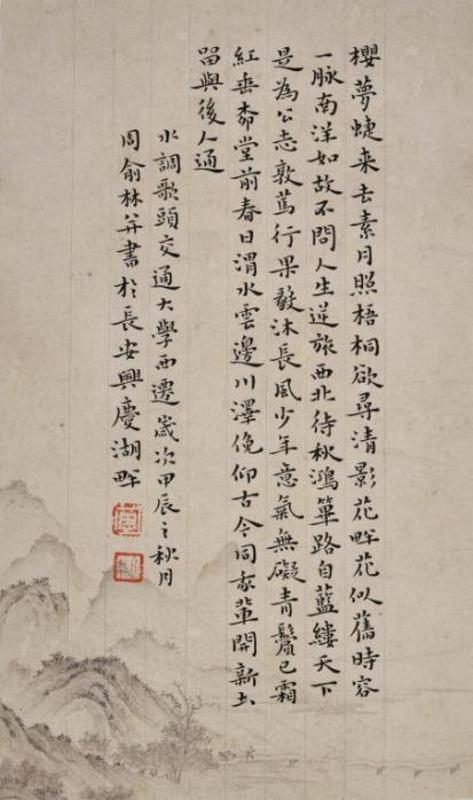

水调歌头·感吾校西迁作

诗词作者:周俞林

樱梦蝶来去,素月照梧桐。欲寻清影花畔,花似旧时容。一脉南洋如故,不问人生逆旅。西北待秋鸿。筚路自蓝缕,天下是为公。 志敦笃,行果毅,沐长风。少年意气,无碍青鬓已霜红。垂柳堂前春日,渭水云边川泽,俯仰古今同。我辈开新土,留与后人通。

书法创作:周俞林

创作感言:

提笔时,我以"樱梦蝶来去"起兴,将母校迁徙之史化作四时流转的隐喻—梧桐素月是故园风骨,渭水垂柳乃新土气象。砚中墨色氤氲处,见蓝缕筚路间前辈栽植的苍松,听长风过耳时少年叩击的晨钟。尤以"俯仰古今同"五字,蘸着砚池里沉淀的星霜,将三代学人的足印拓成永续的碑铭。小楷落纸如雁阵穿云,横竖间皆是拓荒者血脉的延续,撇捺里犹存后来者接续的伏笔。愿这首词化作渭河畔的蒹葭,岁岁生发,见证薪火不灭的传承。

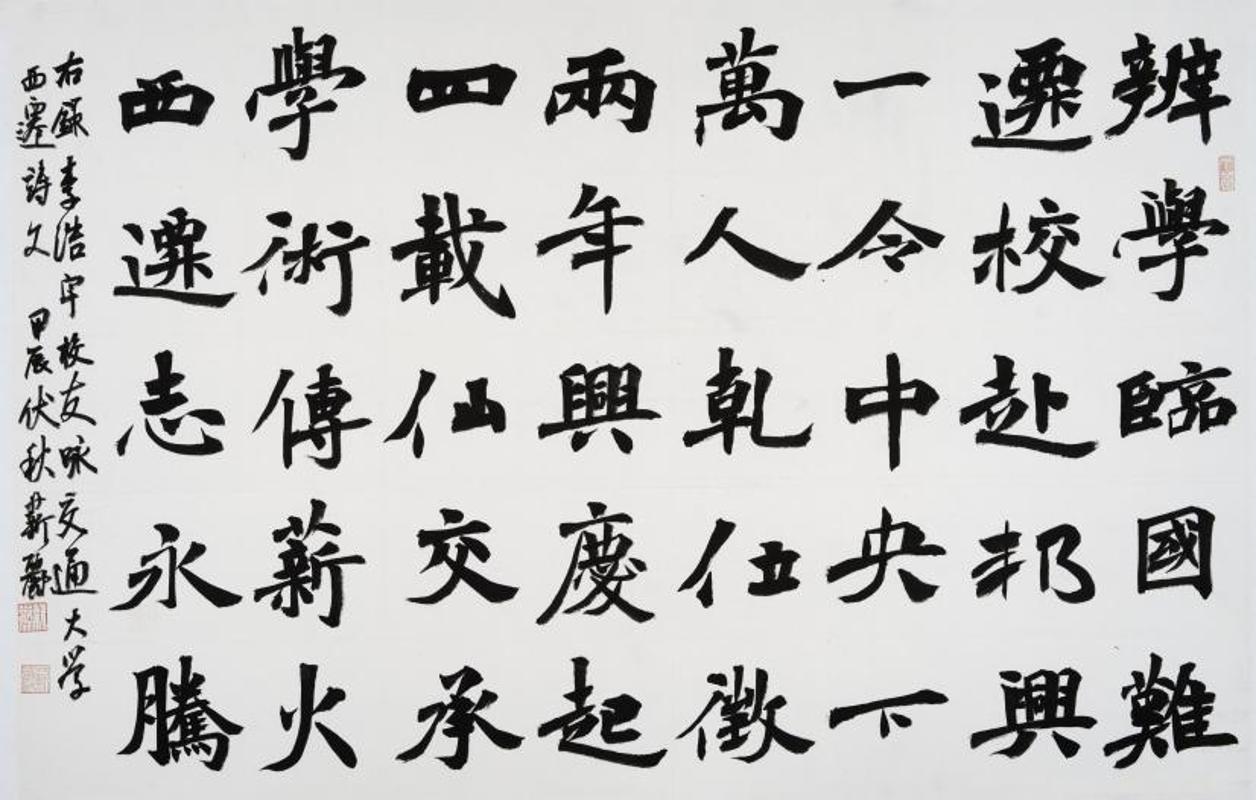

咏交通大学西迁

诗词作者:李浩宇

办学临国难,迁校赴邦兴,一令中央下,万人乾位征。两年兴庆起,四载仙交承。学术传薪火,西迁志永腾。

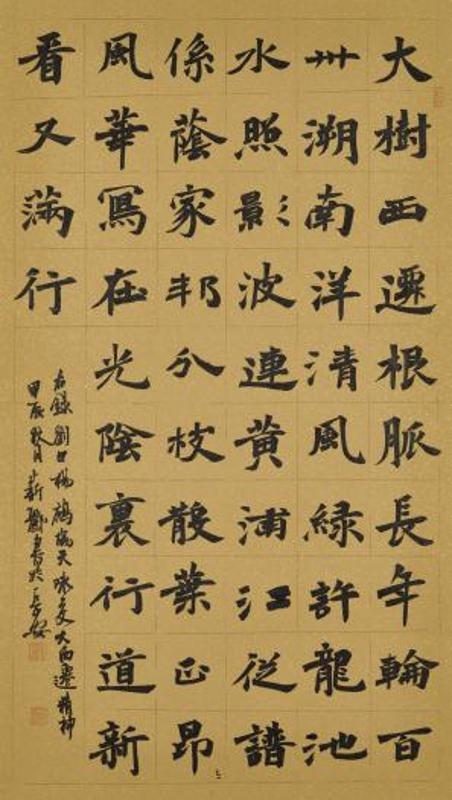

鹧鸪天·咏交大西迁精神

诗词作者:刘白杨

大树西迁根脉长,年轮百卅溯南洋。清风绿许龙池水,照影波连黄浦江。从谱系,荫家邦,分枝散叶正昂昂。风华写在光阴里,行道新看又满行。

书法创作:魏薪郦

创作感言:

校友诗词里"一令中央下,万人乾位征"的集体奉献,和"分枝散叶正昂昂"的坚定决心,让我在宣纸上一笔一画都格外庄重。魏碑的方正结构恰似西迁人挺直的脊梁,朴拙笔触映照着扎根西北的岁月印记。特意保留墨色深浅的自然变化,就像这段历史既有筚路蓝缕的艰辛,更沉淀着赤诚报国的光芒。每当写到"学术传薪火"时,总能想起老教授们向西而行的身影。希望这幅作品能让观者触摸到那段西迁的奋斗路程。

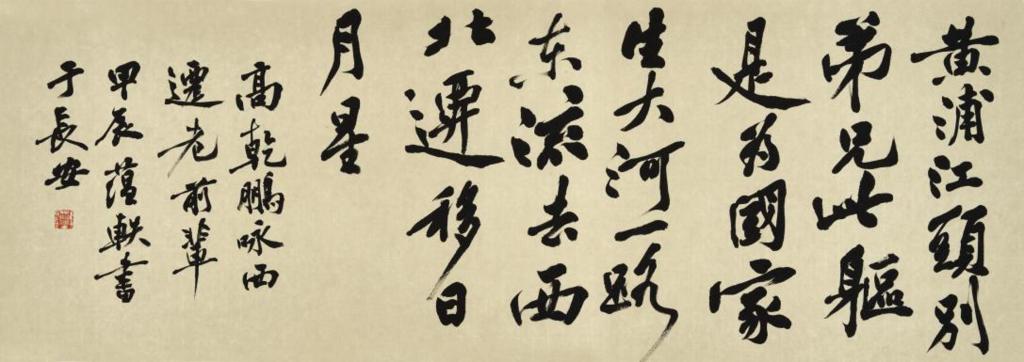

咏西迁老前辈

诗词作者:高乾鹏

黄浦江头别弟兄,此躯是为国家生。大河一路东流去,西北迁移日月星。

书法创作:赖蕴轶

创作感言:

尝试以黄庭坚行书抄录《咏西迁老前辈》。在临习其"辐射式"章法时,总难把握诗中"别弟兄"的苍茫与"向西北"的决绝之间的平衡—那些过于恣肆的战掣,或许尚未传达出迁徙路上真正的艰辛。写至"为国家生"处,笔锋不自主地凝重起来,忽然懂得黄庭坚晚年书迹中朴拙之美的真谛:那并非技巧的炫耀,而是将生命重量化入笔墨的诚敬。碑帖中千年不凋的锋芒,与黄土高原上生生不息的根系,原是同一种精神在不同纬度的生长。

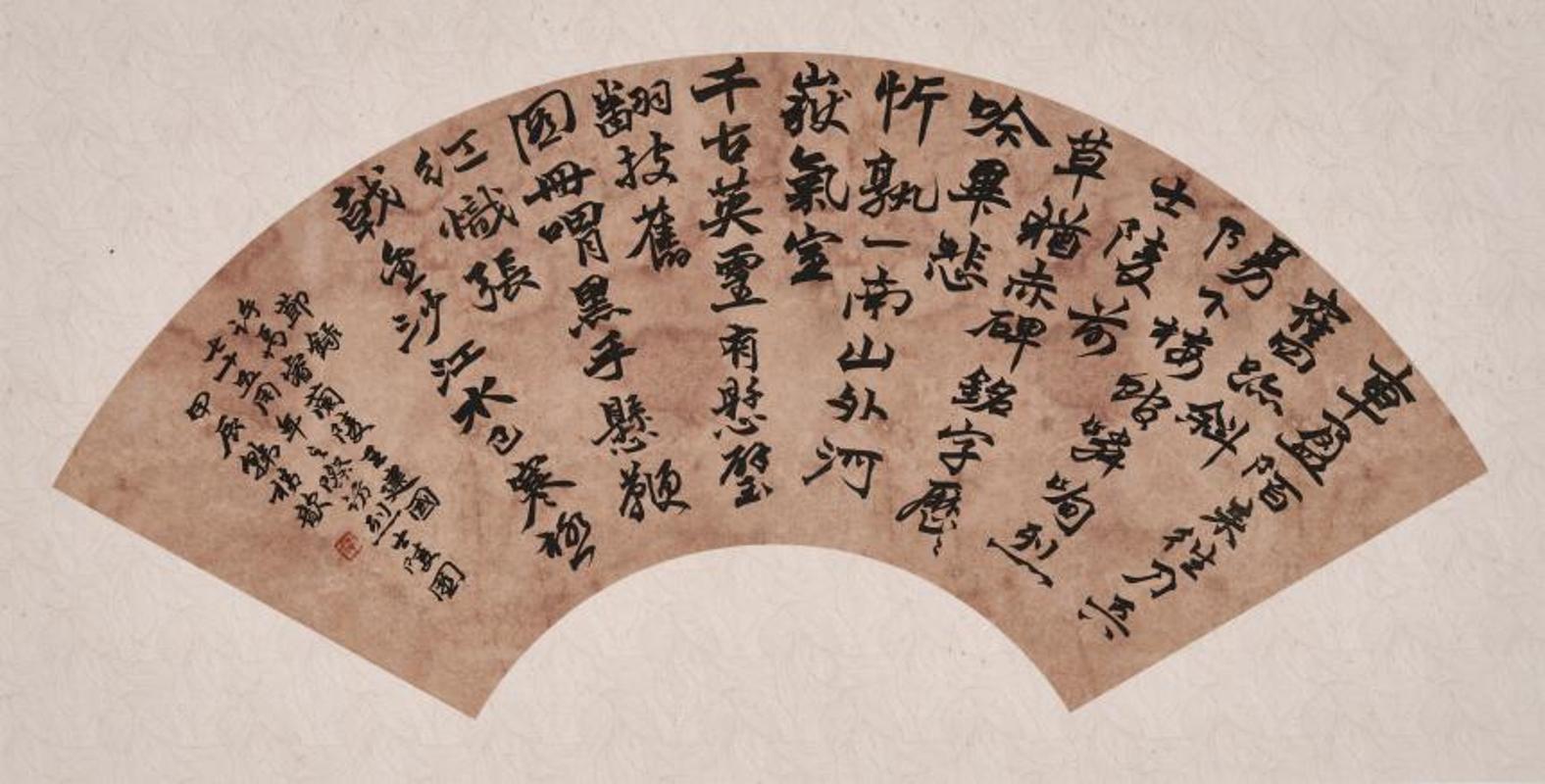

兰陵王·建国七十五周年之际访烈士陵园

诗词作者:许禹睿

车盈陌。来往刀兵旧迹。斜阳下,楼馆嶙峋,烈士陵前草犹赤。碑铭字历历,吟毕,悲忻孰一?南山外,河岳气宣,千古英灵有悬璧。翻披旧图册。喟黑手悬鞭,红帜张戟。金沙江水已寒极。伤夹金啮雪,潘松噎草,川康万里血如碧。漫长歌当泣。秃笔。意难极。但遗志萦怀,壮思扬楫。敛悲还望东方白。正群治协心,八方勠力。初心赓续,疾风举,展健翮。

书法创作:韩槟歆

创作感言:

赵之谦行书的刚劲与开阔,恰能承载《兰陵王》词作的历史厚重与西迁精神的时代担当。其字体结构稳健,呼应西迁师生扎根西北、建设校园的扎实步履;线条舒展从容,似交大从黄浦江畔到渭水之滨的千里迁徙,既有破局开路的果敢,亦有沉淀深耕的耐心。选择扇面书写,取传统形制之圆融,对应词中“八方勠力”的团结精神,亦暗含西迁历程中集体协作的智慧。墨迹浓淡间,见西迁人的创业热忱,凝成跨越时代我们的赤子丹心。

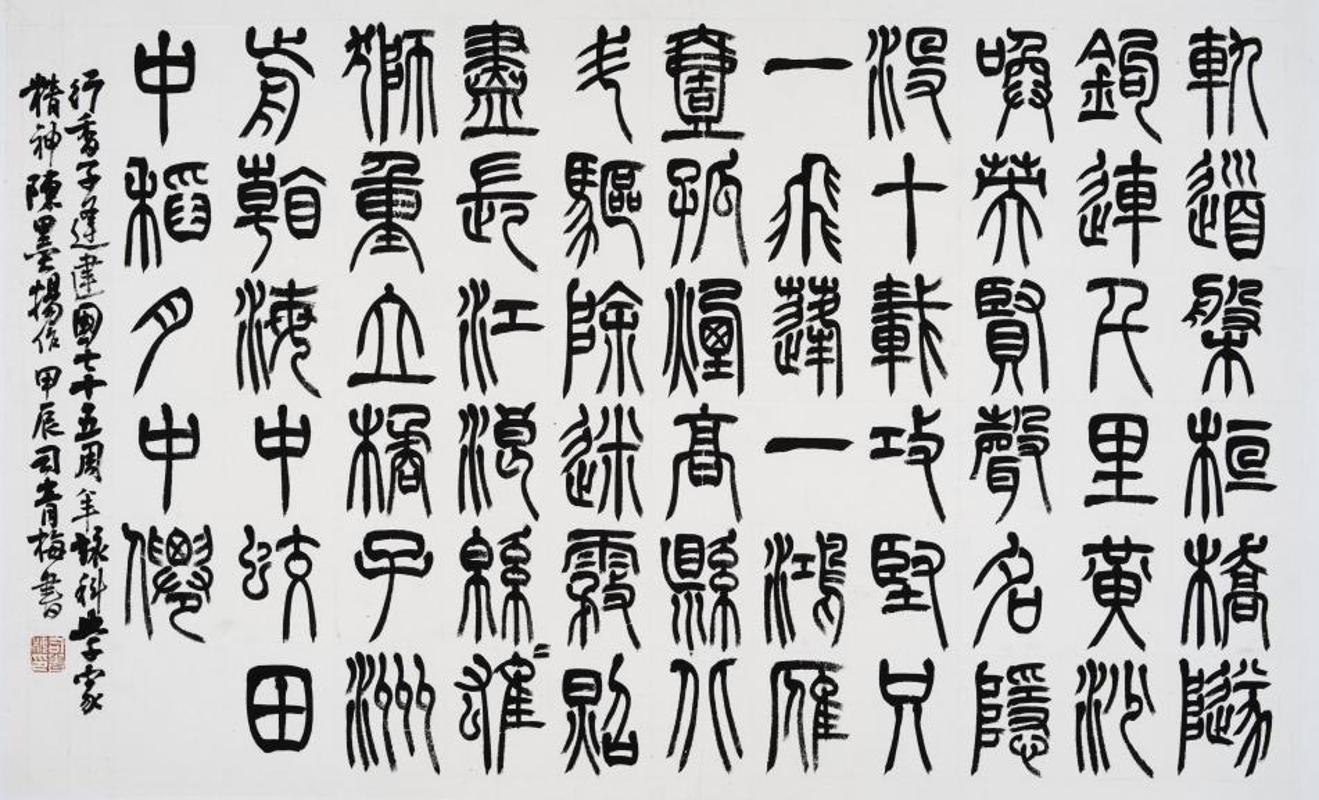

行香子·逢建国七十五周年咏科学家精神

诗词作者:陈墨飏

轨道盘桓,桥隧钩连。千里黄沙唤英贤。声名隐没,十载攻坚。只一飞蓬,一鸿雁,一孤烟。高悬北斗,驱除迷雾。照尽长江浪绵绵。雄狮重立,橘子洲前。看海中蛟,田中稻,月中仙。

书法创作:司青梅

创作感言:

此作效仿吴让之篆籀笔意,亦思秦诏版墨色斑驳之妙,行笔间疾涩相生,于浓淡、干湿间着力构建规整布局,且借隶书笔意融篆之圆柔,偶得古朴之致。惟冀此浅陋之作,能显劲逸温润之姿,以彰科学家奋斗之精神。让西迁精神在传统书法的韵致中熠熠生辉。

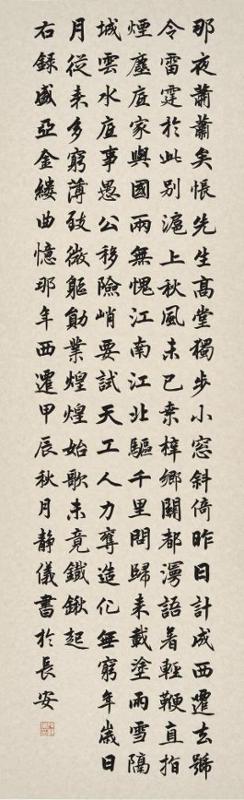

金缕曲·忆那年西迁

诗词作者:盛亚

那夜萧萧矣。怅先生、高堂独步,小窗斜倚。昨日计成西迁去,号令雷霆于此。别沪上、秋风未已。桑梓乡关都漫语,著轻鞭、直指烟尘底。家与国,两无愧。江南江北驱千里。问归来、载涂雨雪,隔城云水。底事愚公移险峭,要试天工人力?夺造化、无穷年岁。日月从来多穷薄,致微躯、勋业煌煌始。歌未竟,铁锹起。

书法创作:段静仪

创作感言:

以赵孟頫笔意书盛亚《金缕曲·忆那年西迁》,取其赵孟頫结字之朗润、行笔之从容,尤重捺画之波磔与转折之圆劲。然此词"雷霆""烟尘"之壮阔、"铁锹""造化"之刚健,又需以赵体雍容之基调入金石力度,故运笔时中锋涩进,使墨色苍润相生。章法上参赵书《胆巴碑》疏密之妙,此番创作,乃借赵体温雅之形,写西迁峥嵘之魂也。

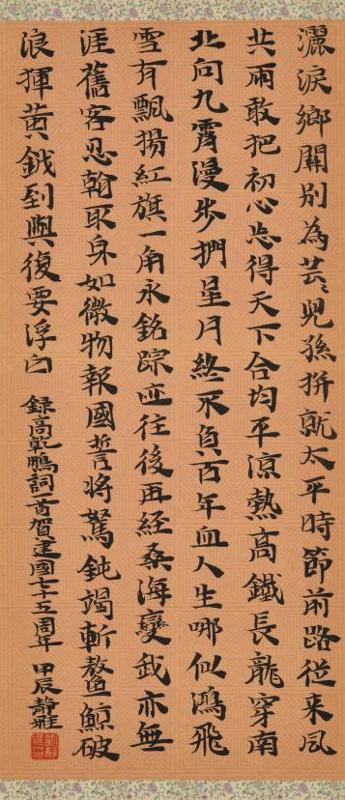

贺新郎·次毛主席读史词韵贺建国七十五周年

诗词作者:高乾鹏

洒泪乡关别。为芸芸、儿孙拼就,太平时节。前路从来风共雨,敢把初心忘得?天下合、均平凉热。高铁长龙穿南北,向九霄、漫步扪星月。终不负,百年血。人生哪似鸿飞雪?有飘扬、红旗一角,永铭踪迹。往后再经桑海变,我亦无涯旧客。忍看取、身如微物。报国誓将驽钝竭,斩鳌鲸、破浪挥黄钺。到兴复,要浮白。

书法创作:刘静雅

创作感言:

值此西迁精神主题展,我以《譬喻经》、六朝写经为灵感,书写高乾鹏《贺新郎·次毛主席读史词韵贺建国七十五周年》,成此小品。小楷笔触细腻、结体规整,与词中深沉的历史感和宏大的家国情怀相得益彰。西迁精神的核心是爱国主义,精髓是听党指挥跟党走,与党和人民、与国家和民族同呼吸共命运。在书写时,我满怀着对西迁先辈的敬仰,愿借笔墨传递其精神,激励吾辈于新时代不忘初心,为国家发展贡献力量。

贺新郎·建国七十五周年之际读史

诗词作者:许禹睿

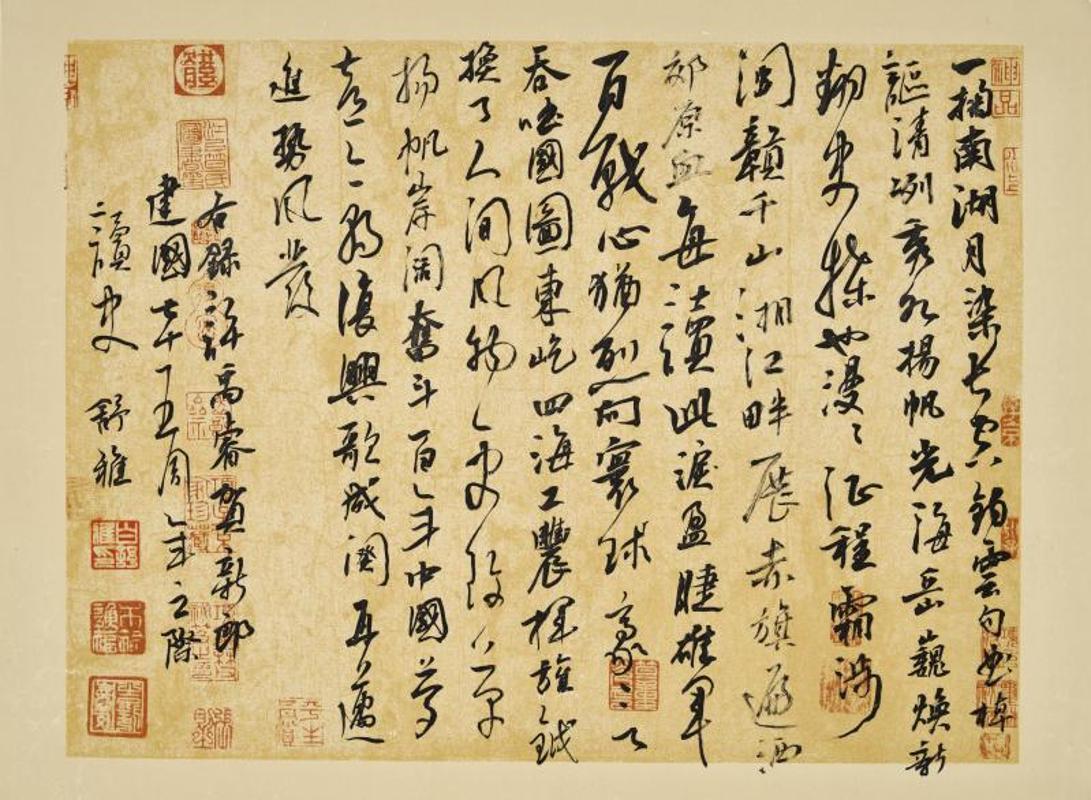

一掬南湖月。染长空、钩云勾曲,棹讴清冽。秀水扬帆光海岳,巍焕新翻史牒。也漫漫、征程霜涉。闽赣千山湘江畔,展赤旗遍洒郊原血。每读此,泪盈睫。雄军百战心犹烈。向寰球、豪言吞吐:国图东屹。四海工农挥旌钺,换了人间风物。更改革、扬帆岸阔。奋斗百年中国梦,喜今朝复兴歌成阕。再迈进,势风发。

书法创作:白舒雅

创作感言:

西迁人"听党指挥向需而行"的赤忱与新中国“换了人间”的壮阔历程共同构成这幅作品创作的精神底色。此作以行书为基,以“势”为引,通过疏密错落、墨色浓淡相生的节奏变化,在虚实相生间构筑"气韵生动"的意境。书法语言将家国情怀与大学精神熔铸于笔墨流转,展现民族精神与时代气象的共鸣。

咏1956年8月10日上海徐家汇车站交大西迁教职工

诗词作者:金中

沪上家居皆变卖,站台列队启新程。汽笛高响车轮动,早放雄心到古城。

那年西迁

诗词作者:李君一

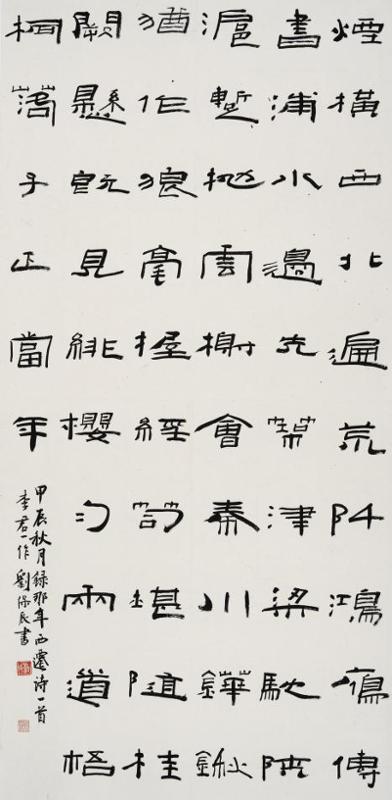

烟横西北遍荒阡,鸿雁传书浦水边。先筑津梁驰陕沪,暂抛云榭会秦川。铧锹犹作狼毫握,经笥堪随桂阙悬。既见绯樱匀两道,梧桐落子正当年。

书法创作:刘保辰

创作感言:

余习书时常展卷《张迁》《礼器》,观横鳞竖勒之妙,后效清人,慕陈鸿寿书法破隶之常形,有清雅刚健之气,心摹手追。此书为纪念交大西迁故事而作,兼有汉隶、曼生笔意,有意营造舒朗章法,结体中正而见奇崛,线条刚健又含婀娜,承曼生法脉而自出机杼,别具清艳之姿。非徒摹古,而有以古为新之意。

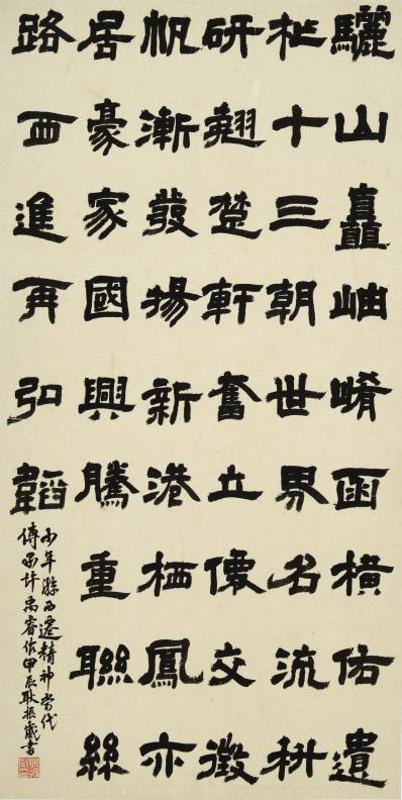

少年游·西迁精神当代传承

诗词作者:许禹睿

骊山矗岫,崤函横佑,遗祚十三朝。世界名流,科研翘楚,轩奋立仙交。征帆渐发扬新港,栖凤亦居豪。家国兴腾,重联丝路,西进再弘韬

书法创作:耿振崴

创作感言:

余以完白隶法书禹睿兄词,取"骊山崤函"之雄浑,效"征帆栖凤"之遒劲。铁画银钩间,犹见西迁先辈拓荒之毅魄;波磔顿挫处,尽是交大袍泽启程之宏图。隶法厚重,恰似西迁精神历久弥坚;笔势磅礴,正喻新港之地气象峥嵘。翰墨载道,愿此铁骨铮铮之书,与精忠耿耿之志,同镌秦川,永励来者!

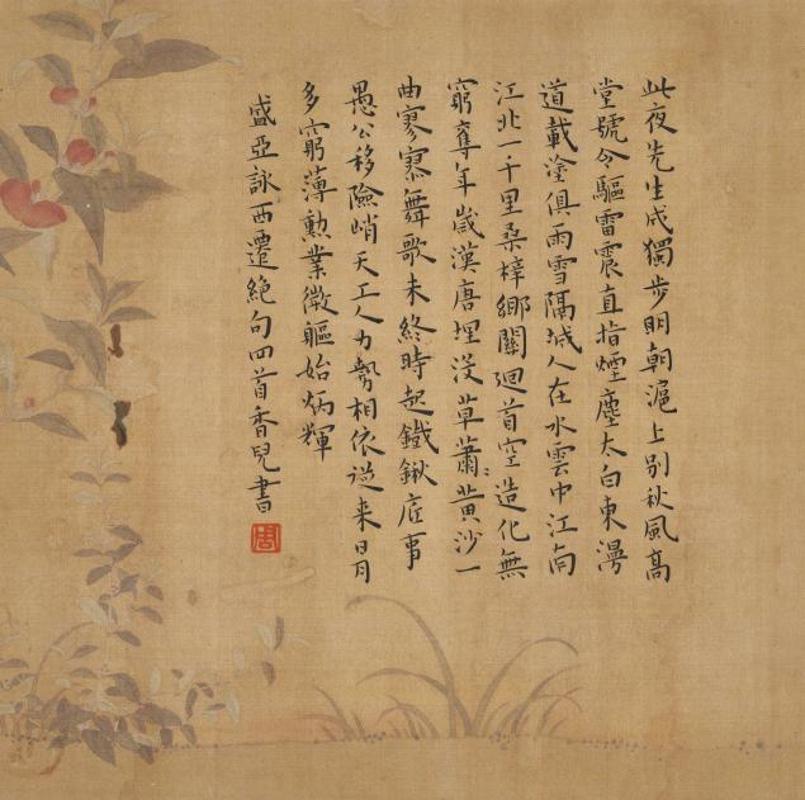

咏西迁绝句四首

诗词作者:盛亚

(一)

此夜先生成独步,明朝沪上别秋风。高堂号令驱雷震,直指烟尘太白东。

(二)

漫道载涂俱雨雪,隔城人在水云中。江南江北一千里,桑梓乡关回首空。

(三)

造化无穷夺年岁,汉唐埋没草萧萧。黄沙一曲寥寥舞,歌未终时起铁锹。

(四)

底事愚公移险峭,天工人力势相依。从来日月多穷薄,勋业微躯始炳辉。

书法创作:周香儿

创作感言:

我选择以盛亚的诗词《咏西迁绝句四首》创作了此次的书法作品,朗读时心潮澎湃,挥毫时激情满怀。先辈们胸怀大局、无私奉献,毅然西迁,用热血青春谱写爱国华章。笔墨游走间,似见他们坚定步伐。书法虽短,精神永传,愿以笔触承其志,让西迁精神在新时代熠熠生辉,激励吾辈勇担使命,砥砺前行。

咏西迁精神

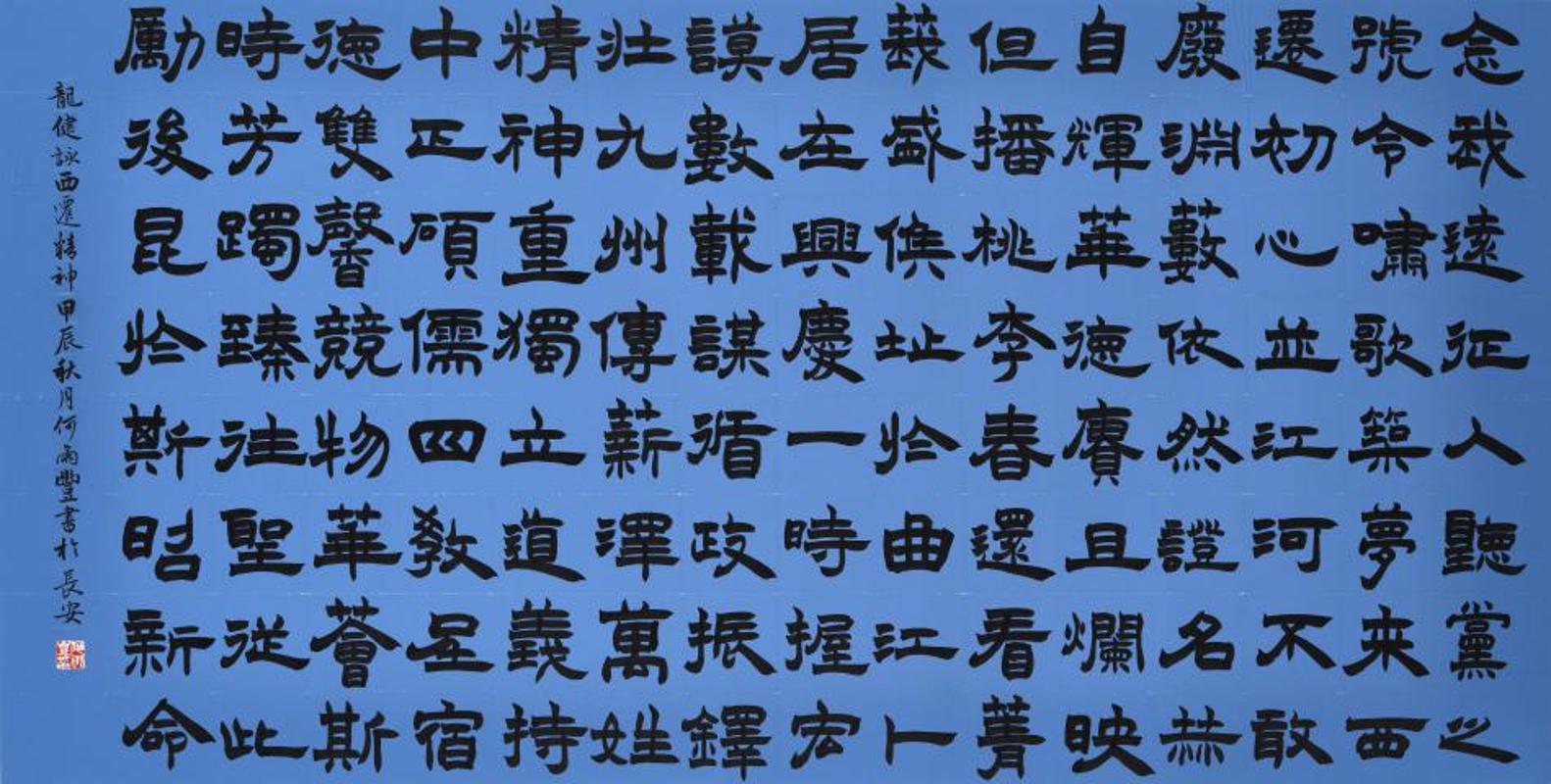

诗词作者:龙健

念我远征人,听党之号令。啸歌筑梦来,西迁初心并。江河不敢废,渊薮依然证。名赫自辉华,德赓且烂映。但播桃李春,还看菁莪盛。候址于曲江,卜居在兴庆。一时握宏谟,数载谋循政。振铎壮九州,传薪泽万姓。精神重独立,道义持中正。硕儒四教呈,宿德双馨竞。物华荟斯时,芳躅臻往圣。从此励后昆,于斯昭新命。

书法创作:何雨丰

创作感言:

此次创作内容为龙健所作《咏西迁精神》,旨在通过书法艺术传递交大西迁的厚重历史与精神内核。赵之谦隶书特有的浑厚与灵动,既承载了西迁精神的力量感,又以笔墨变化展现奋斗历程的跌宕。横式的章法布局充分顺应了展厅空间,以开阔的视觉呈现西迁史诗的宏大气象。为契合主题的庄重感,特选用色调沉稳的钴蓝色蜡染纸。我希望借由本次创作机会,让观者在笔墨间感受到西安交大人文底蕴与时代担当的深度融合。

档案馆、博物馆馆长吕青从融合互鉴、传承创新、协同育人三个方面分享体会。她指出,此次联合举办展览,实现了多学科知识与技能的深度融合,是西迁精神研究传承的创新表达,也是学院与部门协同育人的成功尝试。同学们在诗词和书法创作实践中更好地理解西迁精神、感悟西迁精神,真正发挥文化育人的重要作用。她表示,档案馆、博物馆将进一步拓展场馆育人新理念、新模式,强化创新实践,为学生提供更多、更广的实践平台,不断提升育人成效。同时,加强与各方协作,继续探索文化育人新路径,在文化与科技融合等领域开展更多创新探索,为学校文化建设提供更有力的支撑。

外国语学院教授金中从学科融合视角提出创新路径。他认为,当代传统诗词创作需要突破拟古局限,着力展现时代精神,持续推动诗词与书法艺术深度融合,形成艺术性、可视性、吸引力的诗词表现形式。同时,他提出应探索文化与科技融合的新路径,引入人工智能技术赋能诗词创作,强化诗词意象分析,让西迁精神乘“数字翅膀”走向世界。

人文学院党委副书记王劲指出,作为交大书法人,需要深刻思考“书法何为”这一命题。他强调,书法不仅是技艺,更应承载人文精神、服务社会发展。王劲表示,书法系学生应以此次活动为契机,加强与各方合作交流,将书法与诗词结合,在人工智能时代发挥专业优势,以文育人、以创作育人,为校园文化建设和西迁精神传承贡献力量。

东亭诗社学生陈墨飏表示,在诗书合璧的创作过程中,她真正理解了西迁精神的内涵。她认为,当“胸怀大局”的诗句遇上苍劲有力的书法,历史不再是泛黄的文献,而是化作可触摸、可感知的精神共鸣。此次活动为诗词与历史的对话搭建了宝贵桥梁。

人文学院书法专业研究生司青梅表示,书法专业学生应从锤炼专业本领、厚植家国情怀、强化使命担当三个维度来践行西迁精神。她表示,书法不应局限于笔墨技巧,更应成为时代精神的载体。书法专业学生要将艺术创作与时代生活紧密贴合,创作出更多兼具人民性、时代性、文化性的优秀作品。

当笔墨与历史在展厅相遇,书法成为时代精神的载体,西迁精神不再是泛黄档案里的文字记载,而是通过新一代交大人的创作,化作流淌在笔尖的时代强音。

展览开放时间:周一至周五9:00-17:00

展览地点:交大西迁博物馆四层临展厅