材料科学与工程学院前身是1952年交通大学机械制造系金相教研室,1956年随校西迁,1994年4月8日正式建院。学院创建了新中国首个金属材料及热处理专业和铸造专业,涌现出以周惠久院士、涂铭旌院士、李鹤林院士、孙军院士等为代表的学科开拓者和奠基者。

材料科学与工程专业起源于金属材料及热处理专业,先后合并铸锻焊、腐蚀与防护、高分子材料等专业。1983年成立材料科学与工程系,1994年按材料科学与工程专业招收本科生。材料科学与工程专业先后入选国家级一流本科专业建设点、国家特色专业和“卓越工程师培养计划”专业,2020年通过工程教育专业认证,2024年首次开启“强基计划”和“本研一体班”招生。材料科学与工程学科是国家重点建设的A类学科,2017、2021年两次入选国家“双一流”建设计划。

学院坚持“引培并举”的原则,以聚集优秀青年人才为主要抓手,建设一支由战略科学家引领、骨干人才支撑的梯队式、复合型教师队伍。学院现有教职工247人,其中中国科学院院士1人,国家级领军人才16人,国家自然科学基金委创新群体2个,教育部创新团队3个,国家级青年人才35人,涌现出全国高校黄大年式教师团队、师德建设示范团队、师德先进个人等一批优秀团队和教师。

学院建有金属材料强度全国重点实验室、金属多孔材料全国重点实验室等国家级和省部级基地16个,围绕四个面向,产出一大批科研成果,在国家科技发展中发挥了重要作用。近年来,在材料形变与相变、原位电镜表征分析、铁性智能材料、新型相变存储等领域取得系列原创成果。传承周惠久学术思想,形成了先进金属结构材料、高性能功能材料、材料制备加工与服役行为等优势学科方向,以第一完成单位获国家科学技术奖三大奖项11项,发表Nature、Science论文20余篇。坚持科研教学相融合、科研反哺教学,大幅度提升本科生创新能力,强化人才培养质量。

在长期的办学过程中,学院始终秉承“以创新能力为导向、以服务国家为目标”的育人理念,积极探索材料专业“新工科”实践路径,构建基础性、前沿性、国际性、贯通性相结合的“菜单式”课程体系,建立“通识教育+宽口径专业教育”、产教深度融合、本-硕-博贯通的人才培养模式,培养德智体美劳全面发展的创新型人才。累计为国家输送各类人才1.2万名,就业涵盖知名高校、科研院所、世界500强、国防军工等重点单位,深受用人单位好评。目前材料校友在多个领域,为我国材料事业的发展与进步作出卓越贡献。

思政引领,双院育人,铸牢立德树人之魂

学院始终牢牢把握立德树人根本任务,汇聚多方资源、为培养担当民族复兴大任的时代新人贡献力量。学院将本科人才培养纳入党政联席会第一常议议题,邀请书院负责人列席,召开本科育人专题研究例会40余次。持续促进思政教育和教学各环节相融合,积极推进课内课外协同育人机制,打造“线上+线下”全方位思政育人平台。制定《材料科学与工程学院课程思政建设方案》,定期组织课程思政培训,将课程思政元素全覆盖式融入课堂、教材和实践中,建设并完善课程思政案例库。制定《西安交通大学材料学院学生家访工作办法》,借助材料学科校友会力量,凝聚目的地校友资源,联合开展本科生家访工作,强化家校联合育人模式,营造和谐共赢育人氛围,共同帮助学生成长成才。

优化顶层设计、强化制度保障,积极创新双院育人新模式。学院制定并严格落实《材料学院关于加强本科生协同育人的方案》《材料学院关于实施本科生导师制的办法》《材料科学与工程学院关于本科生班主任工作的管理办法》等文件制度,成立“年级组长-班主任-本科导师-辅导员”工作小组,全力护航学生成长成才。建立年级组长制,每位院领导负责一个年级;每月组织班主任召开工作例会(累计62次)、走访宿舍;落实本科导师制度,强化聘任、考核管理,聘任188名导师,人均指导1-3名学生;与辅导员、家长等联动,建立四类困难学生“一生一档”,形成“点对点”帮扶机制,双院联动、加快问题解决;全员参与本科生学业、科研和职业规划等指导工作。

学院获陕西省课程思政示范课程1门、西部联盟第一届课程思政案例大赛一等奖1项、校级课程思政示范课5门以及课程思政实践教学典型案例2项;在学校“课程思政大练兵”授课竞赛中获特等奖1项、一等奖4项、二等奖6项、优秀奖2项。加强“文化+”工厂、西迁精神宣讲团等实践育人平台建设,定期开展摄影摄像、主题宣讲等70余场活动;连续6年开展“材料学院·百人明星”评选活动,在党建、教学、科研等方面全方位做好评优树模,激发奋斗动力,持续发挥榜样引领和示范作用。

优化管理,推动教改,夯实基层教学组织

为了充分发挥基层教学组织在人才培养和教学研究中的重要作用,学院以金属材料、无机非金属材料、高分子材料、材料接合科学与工程、材料制备与成型5个专业模块方向为基础,形成了“院管专业、系管方向”的教学管理新格局,围绕“名师、名课、名教材”等工作持续发力;成立教学咨询组、督导组、教学管理委员会,构建了特色鲜明、创新引领的教学团队体系,提升课程教学质量。学院制定了《材料学院关于专业核心课责任教授的管理规定》,以工程材料基础、材料科学基础、材料性能、材料研究方法等8个核心课程组为抓手,明确核心课责任教授职责,全面负责日常教学、课程和教材建设、教师培养、教学法、教学改革等工作。

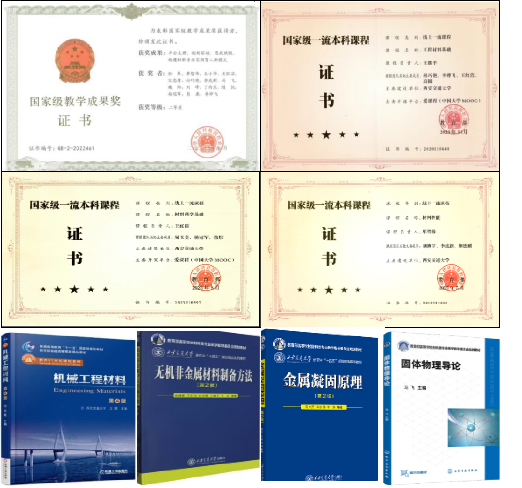

持续深化教育教学改革,加强课程建设,提升人才培养质量。获省部级教改项目11项、校级教改项目8项。目前材料科学基础、材料性能、工程材料基础获批国家级一流课程,“透射电镜下微纳尺度单晶原位加载变形及其位错演变虚拟仿真实验”获国家虚拟仿真实验教学一流课程,固体物理导论获陕西省一流课程,高分子物理与化学、材料研究方法等获批校级名课程。在教材建设方面,学院制定《材料学院教材工作细则》,成立教材建设与管理工作小组,负责教材的规划、编写、选用、审查、评价等工作,鼓励教师发扬创新精神,结合自身教学与科研最新成果,自主编写教材。出版《机械工程材料(第五版)》《材料科学基础(第3版)》《固体物理导论》《材料研究方法》等教材11部,获教育部材料类教指委规划教材10部,获校级规划教材2部。

近年来,学院教育教学改革取得显著成效,获国家教学成果二等奖1项,省级教学成果一等奖1项、二等奖1项,校级教学成果一等奖1项、二等奖2项;获校级教学卓越奖2项,获评校级优秀教学团队;1人获评省级教学名师、1人获评校级教学名师、3人获评校级教学后备名师。

科教融合,多方联动,构筑多维贯通育人平台

学院依托陕西省教学试验示范中心,利用项目研究过程收集的航空发动机叶片等典型零件和材料实物300余件,建成了工程应用与专业特色相融合的教学实践平台。依托金属材料强度全国重点实验室、8个省级工程/教学中心、2个市级平台和5个专业方向实验室,搭建以“球差校正+环境”透射电镜为代表的国际一流、教研融合的科研实践平台。线上线下结合,建成材料虚拟仿真实验室等网络实践平台,开设以“透射电镜下微纳尺度单晶原位加载变形及其位错演变”为代表的虚拟仿真实验8个。

材料杰出校友蒲忠杰、张月娥捐资1亿元成立“越杰班”;与华西能源股份有限公司合作成立“西交-华西能源菁英班”;与华为等国内外龙头企业建立本科生校外教育实践基地45个;多方协作建成企业实践平台。通过请进来与走出去、本土化与国际化、长期与短期相结合,以“111”引智基地为载体,加强国际合作交流,建立以“多学科材料研究中心”为代表的6个国际联合研究中心。

通过产、学、研、用、国际交流相融合,学院构建了适应新时代创新人才培养需求的多维贯通育人平台。近年累计受益学生达7000余人,充分激发学生参与创新实践的兴趣,培养学生的创新思维与创新能力,锻炼实践动手能力,使学生从“制备试样”到“制造产品”,提升人才培养与社会需求的契合度。本科生在校期间的工作发表Science等期刊论文202篇。其中,2018届周宇星在本科期间以共同一作在Science发表论文,该工作入选中科院发布的改革开放四十年40项标志性重大科技成果;2018届胡烨在本科期间以第一作者在Adv. Fun. Mater.、Adv. Energy Mater.上发表论文。本科生获授权发明专利450余件。

真学实练,以赛促学,激发学生创新活力

学院以周惠久学术思想为指导,将国家科技三大奖、国家重大项目的最新研究成果融入实践教学案例,反哺本科生毕设选题和创新训练项目。在提升工程实践能力的基础上,培养学生的批判性思维、团队合作意识和可持续发展能力,引导学生勇于解决现实问题,应对未来挑战。将创新教育融入人才培养全过程,在新版培养方案修订中,制定《西安交通大学材料科学与工程专业创新创业成果替代规则与方案》,鼓励本科生开展创新创业实践活动,促进全面发展。

优化大学生科研训练机制,打破大创训练与课程设计之间的壁垒,做到科研训练全覆盖。将“大创训练项目”作为蓄水池,灌注“互联网+”“挑战杯”“节能减排”等A类学科竞赛。联合中天钢铁、西部超导等企业,组织开展“腾飞杯”揭榜挂帅专项赛,实现“理论+应用”深度融合,架设企校产学研合作桥梁,围绕企业实际问题,鼓励本科生揭榜挂帅,提交解决方案,与企业需求精准对接,该类专项赛覆盖15个学院600余名学生。

学院本科生在各类双创竞赛中表现突出,累计获省部级以上奖项120余项。其中,在“互联网+”比赛中,累计获金奖10项、占学校获奖总数的1/5,获陕西赛区“互联网+”先进集体3次;在“挑战杯”竞赛中,获国家特等奖1项、国家一等奖1项、陕西省赛金奖2项。此外,2017届毕业生钱旦推进先进涂层技术,登上央视创业英雄汇;2017届毕业生陈翰韬创建的西安迈瑞驰石油科技有限公司于2022年获得高新技术企业称号等。

优秀学生及校友采访感言

优秀学生代表、材料(越杰)2101周思羽表示:材料学院每一位教师对育人事业都饱含赤诚与匠心,治学态度严谨,关心每位学生的学习状况,耐心引导学生们提出问题、抒发观点。学院对学生反馈也很重视,无论是课程进度的灵活调整,还是实践环节的个性化指导,每一次教学优化都彰显着“以人为本”的初心。学院会给每位学生分配导师,每当在学习或者科研中遇到瓶颈时,他们总是能够及时给予鼓励和帮助。这四年,我不仅收获了知识,也因有良师益友相伴,更加坚定未来投身祖国科研事业的决心,身为材料学院的学生我感到自豪。

优秀学生代表、材料2203班刘焕宇表示:我很荣幸能够成为西安交大材料学院的一名学生。学院积极鼓励本科生提前进入导师团队,进行科研实践、大创训练等,这一过程使我获益匪浅。同时,学院十分注重学生的思想品德建设和身体素质培养,开展各类“金相杯”体育赛事活动,为院内师生搭建沟通交流平台,在寓教于乐中学习成长。在这样积极向上、注重学生全面发展的学院中学习,我由衷地感到自豪,我也希望自己能够在国家“卡脖子”的材料问题中贡献自己的力量。

材料学院2014级校友、英国牛津大学化学系博士后、Schmidt AI学者周宇星表示:本科四年间西安交大材料学院构建的“通识教育+宽口径专业教育”培养体系,让我有机会在相变存储材料模拟的前沿领域打下扎实根基。老师们“手把手”指导科研的育人理念,让我在本科阶段便深度参与Science论文攻关,设计出突破传统性能瓶颈的相变材料,塑造了我严谨的科研思维。从本科优秀毕业生到赴牛津大学攻克材料化学难题,我始终受益于交大材料学院赋予的核心能力——从多角度思考的学术视野、到扎实的计算模拟功底、以及“板凳甘坐十年冷”的科研定力。致力于从事科研工作的我,犹记张伟教授当年耗费整月时间帮我修改程序,这份严谨、追求极致的精神,至今仍指引着我在牛津大学追寻新的学术突破。