近日,西安交通大学物理学院栗建兴教授团队与兰州大学核科学与技术学院牛一斐教授团队合作,针对核物理中长期存在的电子激发核巨共振中的角动量转移机理难题,发展了一种角动量分辨的非弹性散射理论,提出了基于电子探针调控原子核巨多极共振的新方案,为传统核结构研究提供了新的视角。

原子核巨共振是由核内核子集体运动引起的,不仅在核结构研究中发挥着重要作用,还可以作为约束核状态方程的手段,对理解超新星爆炸和中子星结构等一系列天体物理过程至关重要。目前,原子核巨共振的激发能量主要集中在10-30 MeV范围,其模式由跃迁多极性、自旋和同位旋所表征。然而,实验上仍缺乏有效的探针来激发具有更高多极性的同位旋矢量巨共振。目前,原子核巨共振的实验表征主要依赖电子散射,然而由于实验探针的多极选择性有限,以及强烈的模型依赖性,报道的跃迁概率、共振宽度等参数存在较大不一致性。并且传统的电子非弹性散射理论主要关注电子的自旋自由度,未能充分解决角动量守恒问题,进而引发一系列问题,例如,散射电子能否从原子核获得轨道角动量、涡旋电子与原子核的散射机理等。

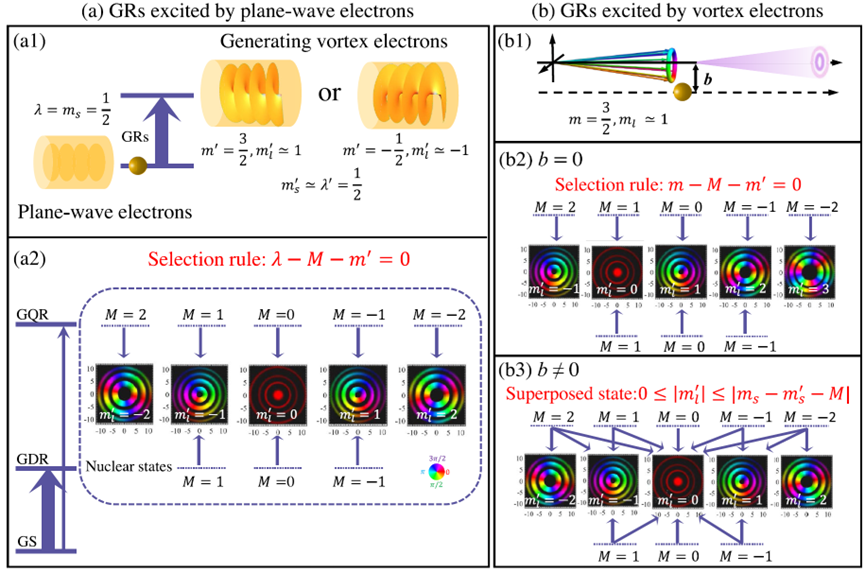

图:平面波电子(a)和涡旋电子(b)激发原子核的示意图。(a1)平面波电子激发的巨共振可以有效产生具有轨道角动量±1的涡旋电子。(a2)散射电子的波函数演变为具有特定总角动量投影m'的涡旋态,遵循的选择规则为λ-M-m'=0,λ和M分别是入射电子的螺旋度以及原子核初末态磁量子数变化。(b1)具有特定总角动量投影m的涡旋电子激发的巨共振,(b2)原子核位于束流轴上时,选择规则被修改为m-M-m'=0,从而初始的轨道角动量能够传递给末态。(b3)原子核偏离束流轴时,散射电子的波函数处于叠加态,单一的磁量子数M可以映射到多个角动量态。

针对上述关键问题,栗建兴教授和牛一斐教授的研究团队合作,基于准粒子无规相位近似模型,发展了一种角动量分辨的非弹性散射理论,将电子的轨道角动量纳入传统理论框架中。研究发现,平面波电子激发的巨共振可以有效产生具有轨道角动量±1的涡旋电子(如图(a1)所示)。散射电子的波函数演变为具有特定总角动量投影m'的涡旋态,遵循的选择定则为λ-M-m'=0(如图(a2)所示),这里的λ和M分别是入射电子的螺旋度以及原子核初末态磁量子数变化。相对于巨偶极共振,巨四极共振的散射电子具有两个额外的角动量态,因此可以通过选择m'=λ±2的散射电子,以模型无关的方式提取巨四极共振的跃迁强度。对于具有特定总角动量投影m的涡旋电子激发的巨共振(如图(b1)所示),当原子核位于束流轴上时,选择定则被修改为m-M-m'=0(如图(b2)所示),从而初始的轨道角动量能够传递给末态。当原子核偏离束流轴时,散射电子的波函数处于叠加态,单一的磁量子数M可以映射到多个角动量态(如图(b3)所示)。通过将散射电子的角动量状态与磁量子数M相关联,我们可以使用涡旋电子提取巨四极共振的跃迁强度,而不受原子核相对于束流轴位置的影响。因此,一方面,涡旋电子可以在电子散射实验中自然而然地产生。对散射电子态的精确诊断也可以增强多极跃迁的选择性,从而允许以模型无关的方式提取跃迁强度。另一方面,通过对微分散射截面与碰撞参数依赖性的测量,也可以作为探测相对论高能涡旋电子角动量的方案。该研究揭示了轨道角动量在调控核跃迁中的关键作用,为核结构的理解开辟了新的视角。同时,该研究方法为具有轨道角动量的高能涡旋电子的产生和探测提供了新的可能性,进而激发了对涡旋电子应用的深入探索。

该成果以“Angular Momentum Resolved Inelastic Electron Scattering for Nuclear Giant Resonances”(原子核巨共振的角动量分辨非弹性电子散射)为题,于2025年2月4日在线发表在Physical Review Letters(《物理评论快报》)上。西安交通大学物理学院博士研究生卢知为和兰州大学核科学与技术学院博士研究生郭亮为该论文共同第一作者,牛一斐教授和栗建兴教授为该论文的共同通讯作者。南开大学吴远彬教授和西北核技术研究所翁秀峰研究员也深入参与了本工作。

该研究工作得到了国家自然科学基金委、国家重点研发计划、中物院激光聚变研究中心、陕西基础科学(数学、物理)研究院、中核集团创新科学计划、理论物理专款上海核物理理论研究中心等项目经费支持。

论文链接:https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.134.052501