2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,回首抗战岁月,交大人不畏牺牲、同仇敌忾、众志成城,以实干与担当,书写了与国家民族同频共振的铿锵战歌。

1937年全面抗战爆发,不久上海沦陷,交通大学校园(位于徐家汇)落入敌手。交大师生被迫迁至租界,胼手胝足,苦力支撑,不曾中断一日办学。上世纪40年代初,为响应国家对抗战人才的迫切需求,交通大学重庆分校逆境崛起,迅速成长为抗战后方的重要人才高地。1937年9月,作为学校医学、财经源头的北平大学内迁陕西,以西安临时大学、西北联合大学之名,开启扎根西北、教育救国之全新历程。

一、逆境担当,学科育才铸脊梁

国步艰危,需才孔亟。抗战爆发,交大师生被迫迁至上海法租界办学,但办学条件、规模等受到很大限制。

1938年国民政府内迁重庆,为服务持久抗战需要,后方工业建设提速,亟需大量专业技术人才。在广大校友和社会力量的支持下,交大重庆分校(简称“交大渝校”)于1940年设立,并于1942年改为本部。

至抗战胜利的五年岁月里,交大渝校秉承“工程救国”理念,坚决响应全民族抗战需求,在极其艰难条件下,创造了学校发展史上的又一个黄金期,实现了学科及师生规模的巨大发展:从初创时仅电机、机械两系,教师10人,学生80余人的规模,到而后本部时期涵括“海陆空”学科兼具管理,有教职工280余人、学生1700余人的大理工学科格局。交大渝校的逆势崛起,不仅为全面抗战胜利、解放战争胜利,更为新中国社会主义革命与建设积累了广泛的人才基础。

航空工程系和电信研究所的创立崛起,堪称交大人服务全民族抗战的典型。

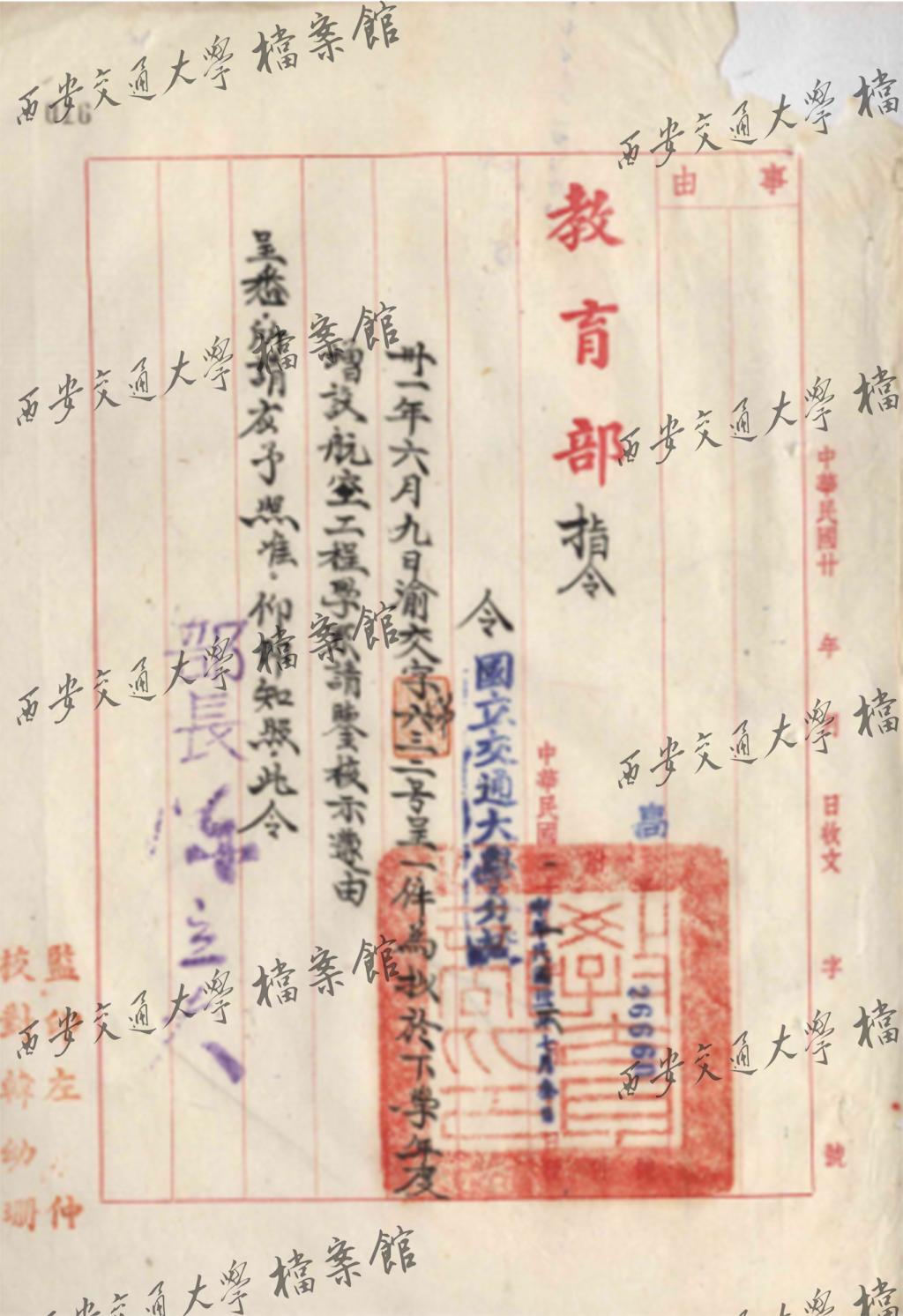

1942年,批准交通大学成立航空工程系

1942年8月,为服务航空救国需要,交大重庆分校设立“航空工程系”,分为空气动力、飞机结构和发动机三个专业方向。荣获“最美奋斗者”荣誉称号的马凤山和国家最高科学技术奖的顾诵芬均为航空工程系杰出校友。

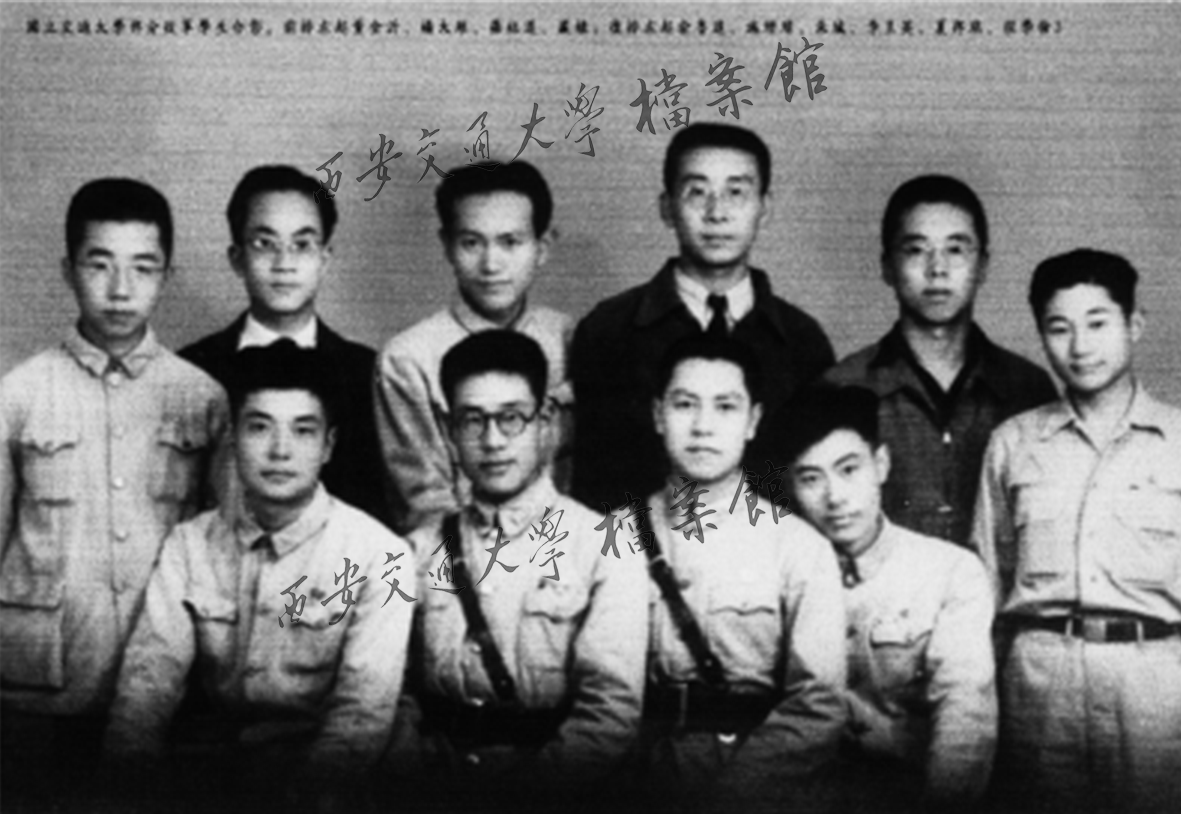

抗战胜利前后航空工程系教师合影

(前左2曹鹤荪、右1季文美、右2杨彭基、右3姜长英、右4王宏基、后右2陈士橹)

航空工程系系主任曹鹤荪、季文美等,均为交大1934届毕业生,并同于1936年在意大利获空气动力学相关专业博士学位后回国,是海归科学家投身全民族抗战的杰出代表。

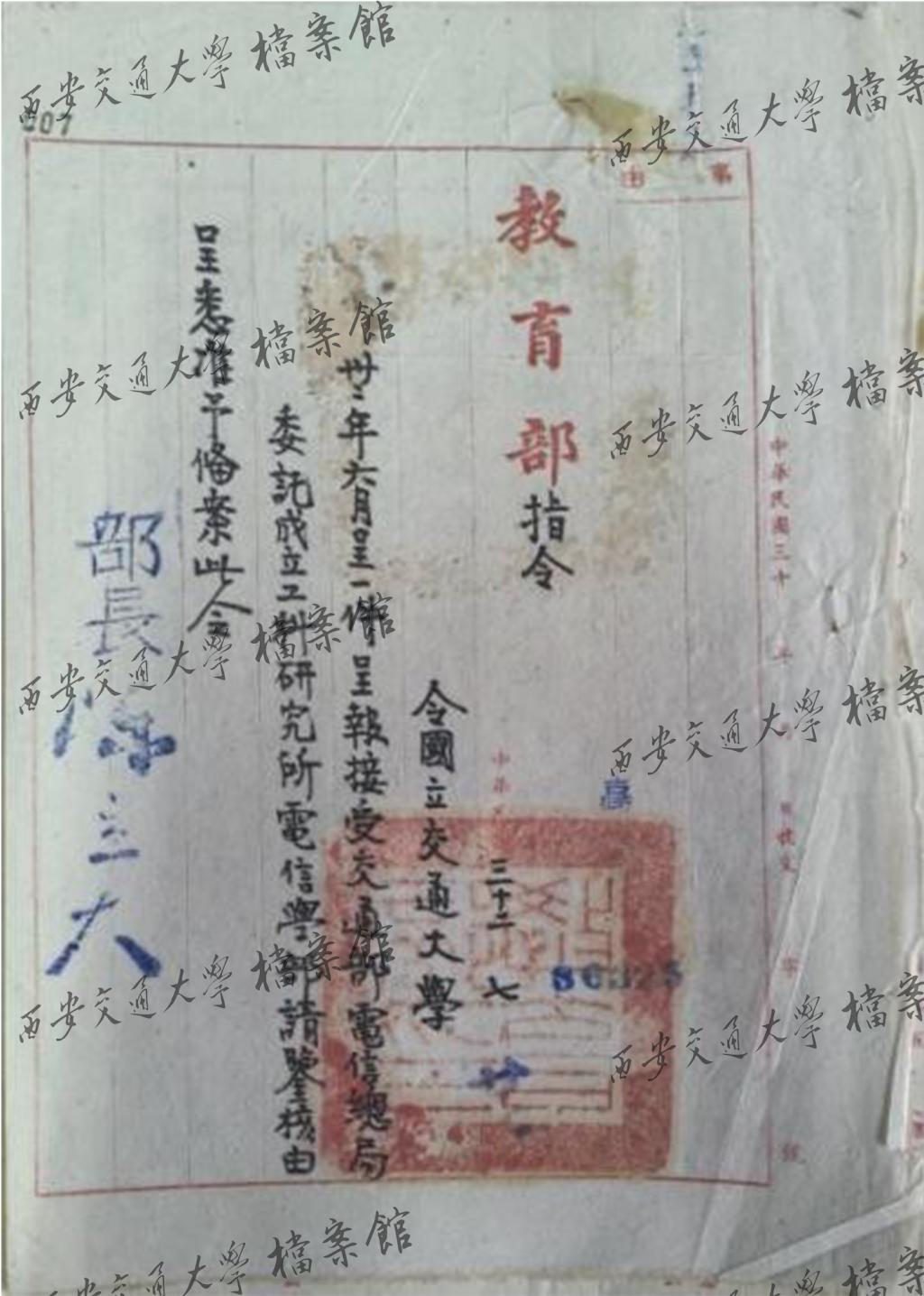

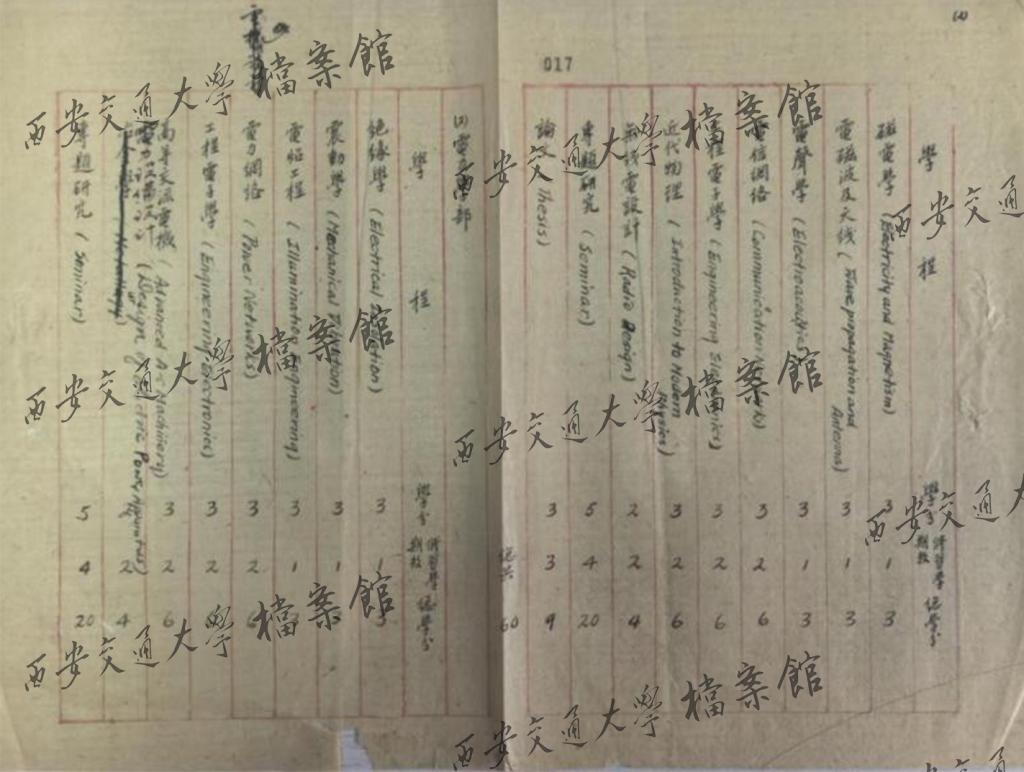

批准成立电信研究所及研究生学程表

1943年7月,根据抗战军事通信及经济事业发展的迫切需要,交通大学创办电信研究所,于1944年正式招生。电信研究所是国民政府时期工学硕士人才培养的一个高地,如两院院士夏培肃、陈太一、陈敬熊等均系电信研究所杰出校友。

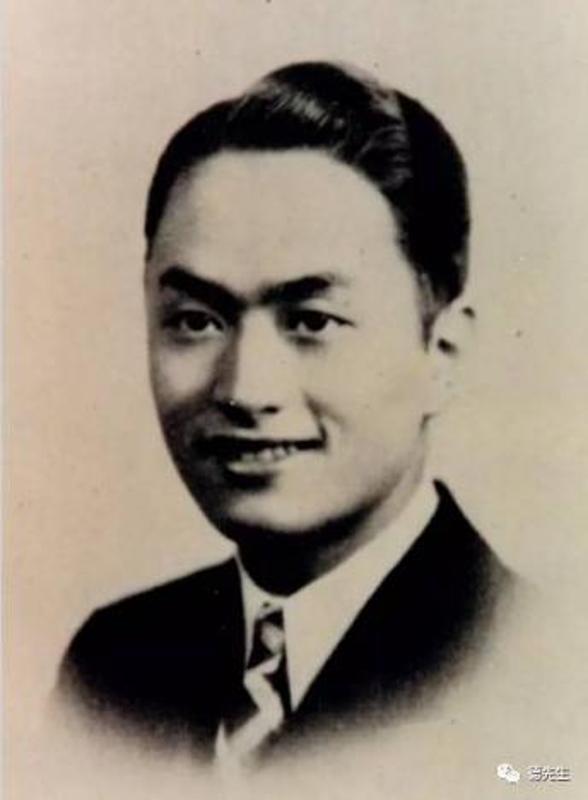

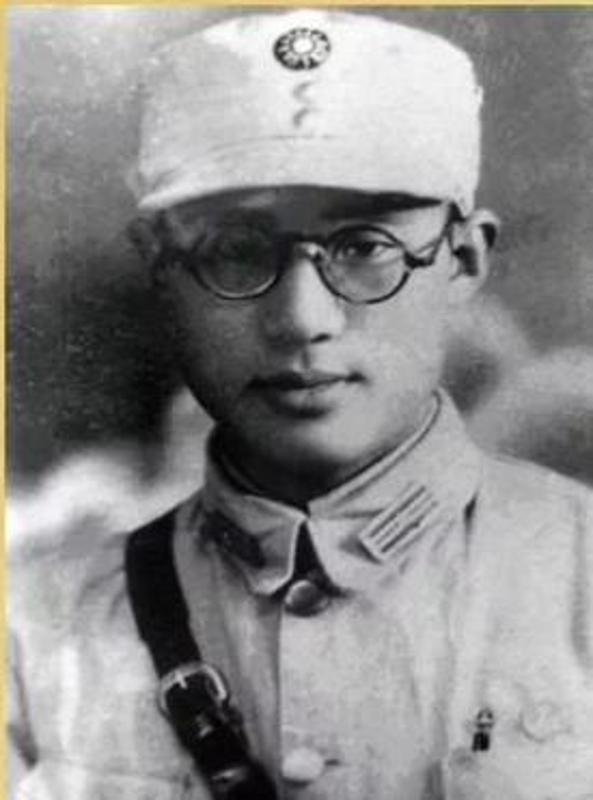

张钟俊(1915年—1995年)

研究所首任主任张钟俊,同为交大1934届毕业生,1937年底获得麻省理工博士学位,1938年回国抗战,是中国著名的自动控制专家。

在艰苦卓绝的抗日战争中,交大坚韧不拔,弦歌不辍,造就出大批国之栋梁,如奔赴延安参加革命的罗沛霖、徐裕昌、周建南等,获国家最高科学技术奖的吴文俊、徐光宪、黄旭华等,此外还有30余位两院院士。

北平大学内迁,先至西安,后翻越秦岭至汉中,其中仅医学、法商两大学院即培养学生累计千人,杰出者如著名耳鼻喉专家姜泗长院士等。

值得一提的是,在战后高校回迁大潮中,医学与法商学院永久扎根西北,为西北高等医学教育与经济金融教育事业的发展奠定基石。

二、投笔从戎,知识青年赴前线

太平洋战争爆发,日军加剧对华侵略脚步。中华大地满目疮痍,高校知识分子义不容辞,交大师生更是当仁不让,云集应征入伍,挺进抗战前线。

据记载,1943年3月,交通大学26名学生即应征入伍,担任盟军译员,至10月底,应征学生总计达71人,其中四年级学生几近全体报名。1944年秋,交大还成立从军征兵委员会,组织动员师生从军,至11月底报名者达102人,其中四年级学生40人,占同年级学生总数的四分之一。

交通大学部分从军学生合影

(前排左起董金沂、杨大雄、罗祖道、严棣;

后排左起俞鲁达、施增玮、朱城、李呈英、夏邦瑞、程学俭)

1945年初,日军攻占贵州独山,贵阳危在旦夕,交大学生坚决响应陆海空三军招募,至2月参加青年志愿军总数达177人,占1944年度在校生的13%。交大从军学生素质优良,得到各征调单位的赞誉。

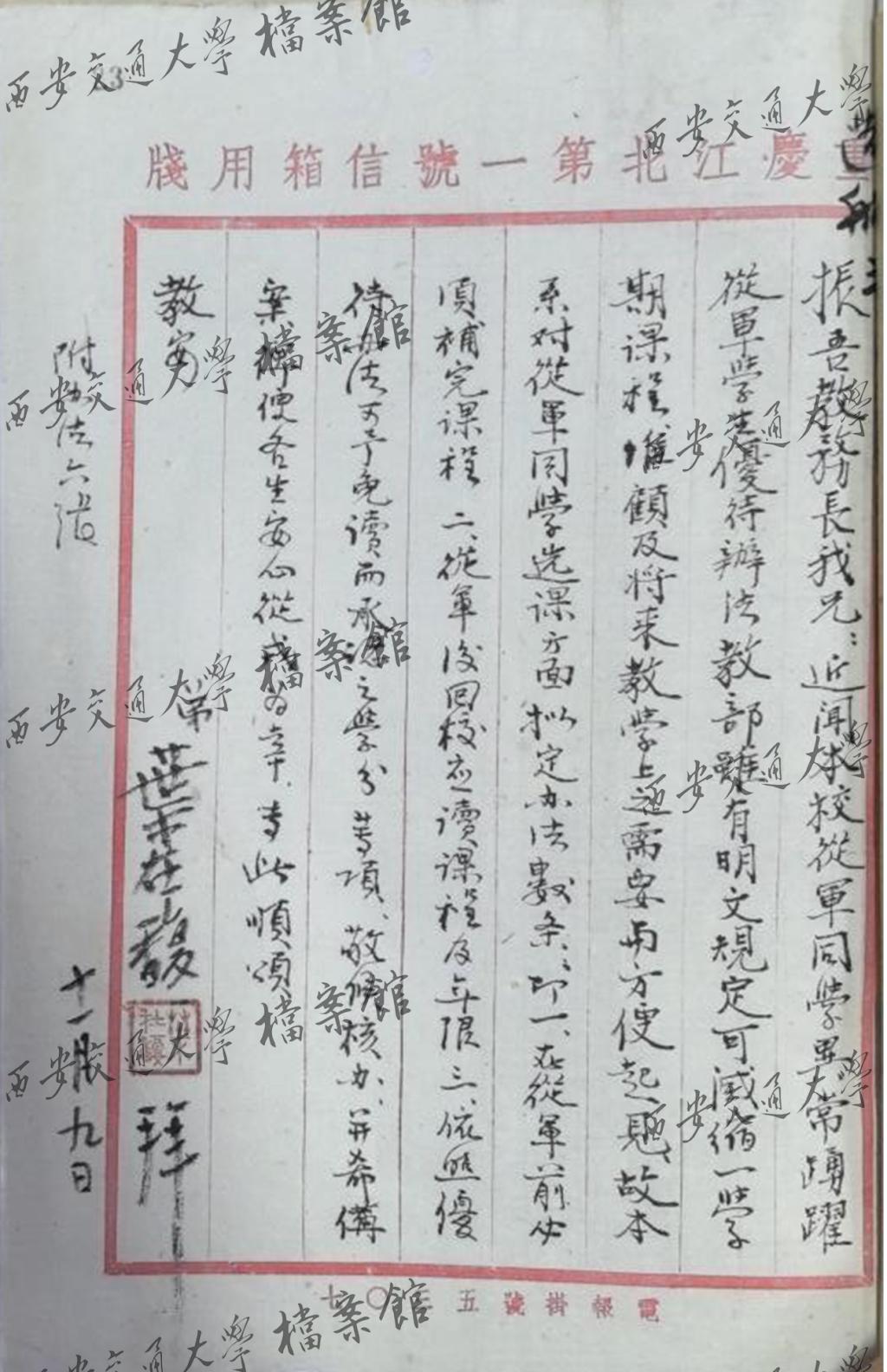

抗战后期造船系主任叶在馥致信教务长李熙谋商讨有关从军同学课程修读事宜

三、楷模引领,热血担当铸风骨

山河破碎,交大人不惧牺牲,涌现出许多楷模,他们以青春热血和赤诚担当诠释了民族风骨。

邹韬奋(1895-1944),江西余江人,1912-1919年在上海工业专门学校(含附小、中学)学习七年。

“九一八”事变后,他以《生活》周刊为阵地,发表檄文,坚决反对国民政府“不抵抗政策”。《生活》周刊成为国内媒体抗日救国的一面旗帜。其后创办《大众生活》周刊,因旗帜鲜明支持“一二·九”运动,发行量达20万份,创中国杂志发行历史纪录。

全面抗战爆发,他又创办《抗战》(日刊)《全民抗战》等报刊,并利用国民参政员身份,反对、揭露国民党反动当局消极抗日的种种倒行逆施和专制暴行。1944年7月24日,邹韬奋在上海病逝,时年49岁。毛泽东赞誉道:“热爱人民,真诚地为人民服务,鞠躬尽瘁,死而后已,这就是邹韬奋先生的精神,这就是他之所以感动人的地方。”

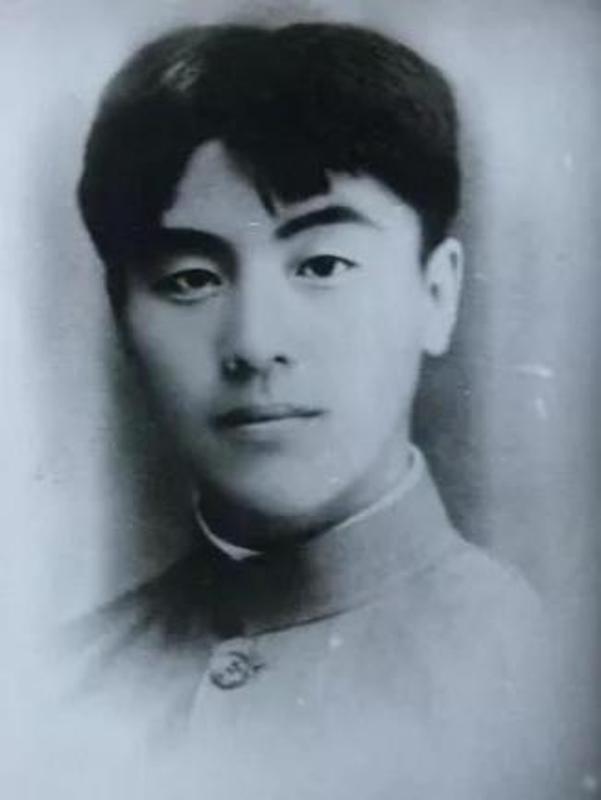

杨大雄(1921-1945),上海人,1940年秋考入交通大学机械系(沪校),品学兼优,担任班长。

太平洋战争爆发后,他奔赴交通大学渝校继续学业。1943年11月,响应国家号召,杨大雄入伍担任美军翻译官,参加了抗击日本侵略军的多次战斗。1945年6月21日,杨大雄与日军正面遭遇,奋勇杀敌,壮烈牺牲,时年25岁。交大教授王遽常为他题写碑文:“君志拿青云,君节挺劲竹,君骨虽已飞,军气立山岳。”

王少奇(1912-1944),河北香河人,1933年考入北平大学医学院(西安交大医学教育源头),1935年底参加“一二·九”运动,被推选为北平西城学生示威游行队伍领导人之一;1936年3月加入中国共产党。

全面抗战爆发后,根据党的指示,他到蓟县农村领导开展群众武装抗日活动,开辟蓟平密根据地等;1943年调任冀东军区卫生部长兼政委;1944年10月17日,在丰润县出席中共冀东特委扩大会议时,遭遇日军包围,在突围反击战中负伤,英勇牺牲,时年32岁。

杨斌(1912-1948),安徽当涂人。1934年入北平大学法商学院(西安交大财经教育源头),1936年加入中国共产党。

1941年3月任新四军驻上海办事处主任,负责掩护转送人员,运输物资和搜集敌伪报刊资料等。在一年多时间里,他护送人员2000余人次,其中多数是到根据地参军的知识青年;1942年底调至苏北根据地工作,任苏中区党委秘书工作部部长;后调任苏中五地委城工部长,配合党组织夺取敌占城市工作。

1947年初,根据党组织安排,他负责管理上海至解放区的交通联络机构,同年5月不幸被敌特务机关逮捕。因长期抱病工作,杨斌在狱中病情恶化,于1948年4月牺牲,时年36岁。

柴书林(1913-1995),河北张北人。1935年考入北平大学法商学院(西安交大财经教育源头),同年参加“一二·九”运动,曾任北平学生联合会组织部部长、华北学联主席等职。

1936年8月加入中国共产党。1941年起,曾任晋察冀军区第二十团政治教导员、第六团总支书记,参加了威震全国的“百团大战”和“黄土岭战斗”。1945年初,任中共张北县工委书记、察蒙地分委副书记兼办事处主任等职,率领一支60多人的骑兵小分队,活动于张北、崇礼一带,打击歼灭日伪军,为开辟察北地区、抗战胜利作出了贡献;解放战争时期,又任华北南下干部中队四支队副司令员等,参加了辽沈、平津、渡江等战役战斗。1964年晋升为少将军衔。1988年7月荣获一级红星功勋荣誉章。

四、传承基因,昂扬奋发启新程

抗战烽火,淬炼精神。交大先辈逆境争先、不惧牺牲,以赫赫功绩奏响了抗战史上的交大壮歌;他们与国家民族同向同行的英勇壮举将永载史册,他们挺膺担当、勇往直前的精神将永远激励新时代的交大人胸怀“国之大者”,勇攀高峰,为强国建设、民族复兴伟业再建新功。