《哈利波特》里邓布利多创办了一个专门对付伏地魔的组织,由一些看来平凡至极、和英雄完全扯不上关系的人组成,组织的名字叫凤凰社。大概是第一代创办人曾深深迷恋过《哈利波特》中那些魔法勇士的缘故吧,这个藏在我校文治书院一角的书社就有了这样一个“古怪”的名字。刚进入社团的新人大多会问这样一个问题:“这个社团是教魔法的还是哈利波特爱好者协会?”

其实都不是,文治凤凰社创立于2011年,是一个以文化传播,书籍交流为宗旨的人文实践类社团,以优秀书籍为载体,致力于提供最开阔的思想交流平台,让社团成员在与志同道合者的思维交流中,碰撞出对于社会文化现象的思考与反思。在这样一个致力于文人雅集、文化传承的“文艺地儿”待得久了,竟真的嗅到了一些魔法的气息。

初时,凤凰社的“据点”还是一个位于书院西19一层东北角、顶着阅览室名头的“自习室”,整齐的大白桌子、亮堂堂的白炽灯光,四周的书柜上都是中国文学史这类高深哲学,桌子上是来往自习的同学们的课本,整齐和杂乱的气息交错共织,似乎宣告着“这里是玩学术的,闲散娱乐的出去。”但据社团的负责人机自11班陈宇超说,凤凰社承载的是“自由之思想、独立之精神”的复兴理想,在这个学术气息满溢的地方,你可以天马行空,你完全可以实现你“为学术生,为学术死”的“死磕理想主义”。

凤凰社不是一个简单的学术机构,而是如“凤凰”这个名字一样,想要构建一种文化景象:凤凰是传说中的百鸟之王,头似锦鸡、身如鸳鸯、大鹏之翅、鹦鹉嘴、孔雀尾,身貌与众不同又兼容并包。它的性情也极为高洁——非晨露不饮,非竹实不食,非千年梧桐不栖。传承万年,生生不息,老则浴火重生,代表着光明与希望。单看“凤凰”二字,只能看到祥瑞,再看再品它,才发觉这背后句句都说的是文化。文化最讲究“百花齐鸣、百花齐放”,在兼收并蓄基础上糅合升华,而这种文化的形式正如凤凰的体态,源于普通的构成,却出于不凡;文化的精神则是追求精致,不一定讲究,却绝不将就,这也同凤凰的挑剔性情相吻合。而在文化传承上,又何尝不是生生不息、源远流长呢?更有意思的是,杰出的文化人,我们常常夸他们是凤毛麟角。因此,凤凰与文化真的似乎有说不出的缘分。这样来看,将“凤凰”定为一个书社的名字实在是顺理成章、理所应当。其次,凤凰社的理念其实很多元和自由,对于大多数人而言,从孩提时代走向高中,就是不断学习纪律、归于固化、接受重复的过程,从对童话故事的幻想到经典散文的揣测,最后到八股文三段论式的阅读答题模式,我们对待生活的热忱和对文化单纯的浪漫情怀以及交互感触似乎都在重复的学习考试中被消磨殆尽。终于来到大学这样一个与过去完全不同的时空,自由开放,多元碰撞。在这里,更多的闲余时间和文化选择,挣脱固化的生活方式无疑是一次勇敢成长,自我突破的实现。因此,我们需要一个地方收容我们放肆的青春,去重新开启幻想,去自由徜徉。这也是凤凰社的最初定位和初衷。

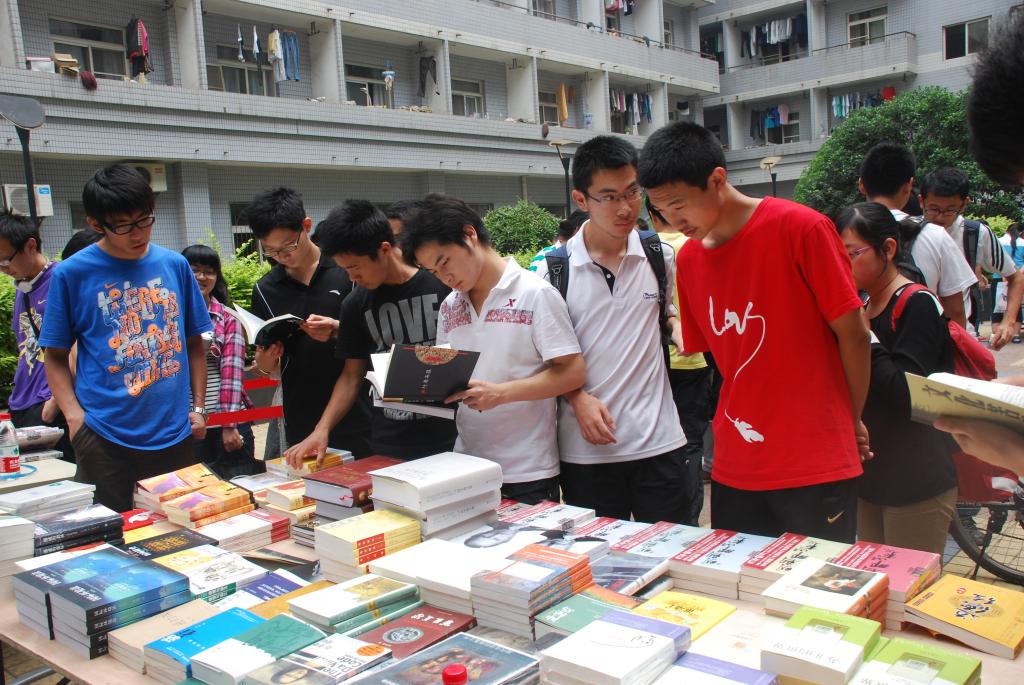

文治书院“知书达理”赛书会

为了构建这样的文化景象,达到最初建立社团的梦想,出于对可能发生的偏离初衷,成为商业化运作模式与赢利载体情况的规避,社团进一步延伸了对文化活动的挖掘和理念的实现:从书本到电影,从吉他到藏书票,从戏剧到吟诵,从对话大家到读书分享,从文治到交大。主要涵盖“知书达理赛书会”大型图书系列活动,“听梧讲坛”思维沙龙文化讲座,“书香共享”日常读书心得分享活动,“以书传情”文学创作大赛、“藏书票之爱”书籍文化传承等等,更多元化,更具趣味性,也更富专业性。慢慢的,这里变成了一种习惯,一种新的生活方式。而且令人可喜的是,越来越多的人选择了它。

茹经堂内景

如今,凤凰社已挂上了“茹经堂”的阅览室名牌,“茹经”是唐文治老校长的号,以志纪念。环视四周,影像回放的瞬间似乎时空交错,凤凰社交了一个精彩的毕业设计,不可置信的是仅仅一年的时间,这里就有了如此的改变:暖黄色的灯光与柔和的轻音乐相映衬,社团成员们精心烹调的茶香和书香在空气里跳舞,单人书桌、大讨论桌和舒适的几案、蒲团说着欢迎光临,新的旋转书柜带着精心挑选的兼容趣味性和文学性的书籍一起玩旋转木马,这处舒服的所在,吸引着越来越多的人坐在这里,捧起一本好书,消磨安静独处的时光;举办一次读书沙龙,分享文字的妙处;听一场讲座,体味文化魅力之所在;参与一次吟诵会,在雅言中传递着经典的优美和隽永。这里起于物质改变,却没有止于物质改变。

社团一点点成长,一天天变化,就好像走过一些山川美景,那些固态的文化氛围和浪漫气息都变成了分子散布在心情里。原来在这样的一个地方,真的是有魔法的。这些魔法来自于那浪漫主义的理念,来自于每一个爱书爱社团孩子的努力和归属感,更来自于所有来这个地方人的信赖和支持。如果今时今日,再有人问起凤凰社是不是教魔法的,社员们一定会告诉他,这里就是魔法。