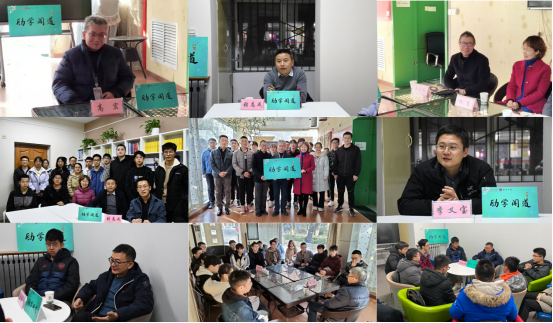

为落实立德树人根本任务,进一步总结学院书院协同育人的经验成绩,压实学院本科生育人主体责任,促进人才培养质量稳步提升,强化党建对学院书院协同育人引领作用,励志书院结合学生工作实际,贯彻落实新时代高校育人工作新部署新任务新要求,协同五个对接学院,积极策划开展“励学闻道”教授进书院系列特色活动。

活动得到大学生党委和各对接学院党委大力支持,大学生党委组织员牛宏杰出席启动仪式,合力推动党建引领学院书院协同育人工作常态化。活动开展已初具规模,书院每周邀请数学、物理、化学、生物、航天航空等五个学院的资深教授、专家学者,以座谈会的形式为同学们“传道受业解惑”。本学期“励学闻道”教授进书院系列活动共举办13期,广受喜爱。

与物理学院协同开展活动三期,分别邀请了物理学院院长高宏和刘伯超、杨志懋两位教授。高宏院长强调了选择方向的重要性,鼓励同学们遇事冷静,迎难而上,尽力而为,做到问心无愧;刘伯超教授建议同学们在进行选择的同时要思考清楚为什么作此选择,选择不是逃避的借口;杨志懋教授则以“我与交大的三十五年”为座谈主题,向同学们展现不忘初心,潜心科研,牢记使命,贡献报国的人生观与价值观,其后的讨论交流则主要围绕物理学科的专业知识展开。

与化学学院协同开展活动三期,化学学院党委书记张志成,李静教授和青年拔尖人才计划成员成一龙教授都给同学们留下深刻印象。张志成书记围绕“大学生最重要的是培养思维和学会思考”强调了思考的重要性以及讲述了培养独立思考能力的方式,而在谈及对自身价值的思考时,时刻体现出交大人对国家的责任与担当是张志成书记对同学们的殷切期望;李静教授提出了学科应做到交叉融合的想法,强调了基础知识的重要性;成一龙教授从自己的切实经历出发,在本科学习、科研规划、人际交往等多个方面为同学们传道解惑,并鼓励同学们以积极的态度、强大的执行力面对生活中的困难挫折,磨练出更加强大的心理素质。

与生命学院协同开展活动三期,卢晓云、刘华东和赵永席三位教授都为同学们带来了精彩的分享。卢晓云教授向同学们分享了她学习的经历,强调知识无边界,鼓励同学们不断探索,之后与同学们谈论了当下生物学科的相关知识与发展现状;刘华东教授在与同学聊了对生物学科前景的憧憬后,针对不同的年级给出了具体的学习建议;赵永席教授则直接与同学们从学习聊到了人生,其中主要强调了持之以恒的重要性与必要性。

与数学学院协同开展活动两期,数学学院党委副书记李义宝和郭士民教授出席。李义宝副书记以其从高中到博士阶段的学习历程为例,在讲授自身学习经验的同时,强调“道路选择”的重要性,而在和同学们谈到研究生学习生活建议时,刘义宝副书记提出了“8小时有效学习时间”的观点,提倡多看、多学、多思考;郭士民教授则给了同学们五条建议:认真学习专业科目以应对研究生面试,可以出国读博开阔眼界,自制力的强弱对成功与否有很大影响,要多阅读人文类的书籍。

与航天航空学院协同开展活动两期,分别邀请到了航天航空学院副院长刘益伦和郁文山教授。刘益伦副院长就当下同学们关注的问题,从当下的就业环境谈到未来进修更高学位时的注意事项,最后又回到当下,从各个方面分析本科生应掌握的技能;郁文山教授则从自身求学经历出发,着重强调了编程语言对当下大学生的重要性。

回访参与活动的同学,大家纷纷表示获益良多。励志书院党总支学生副书记王福豪谈道:“教授进书院活动是加强双院育人、发挥党建引领的一次有效尝试。老师们现身说法,结合工作和成长经历,积极引导同学们在思想上和学问上向更深层次、更远方向前进。这次活动的成功开展,帮助我们对如何适应社会、融入科研、促进发展有了深刻认识,坚定了理想信念,树立了长远目标。希望学院书院持续开展学业提升、思想引领的系列活动,做有力度、有深度、有温度的党建工作。”

统计81阿比旦·玉素甫谈道:“李义宝教授讲述了自己从高中到博士阶段的学习历程,使同学们产生了共鸣。在接触研究的初阶段,只有多看、多思、多写才能做到高产出,在学业上有所成。教授在座谈中多次提到要找到适合自己的道路,不能人云亦云、一叶障目,让我们审视自己的内心,更加坚定了未来的选择。”

强基物理002班赵喾谈道:“李静教授待人平和和善,他先向同学们分享了他对于化学学科的看法,表示学科之间应该做到交叉融合;接着,他又举了一些浅显易懂的例子,使我们体会到了化学和生物学科的奇妙之处。他告诉我们要认真学习基础知识,这样在以后的科研工作中才能驾轻就熟,为人类科学发展做出应有的贡献!”

习近平总书记强调,广大青年要肩负历史使命,坚定前进信心,立大志、明大德、成大才、担大任,努力成为堪当民族复兴重任的时代新人。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上、站在大有可为的时代,励志书院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记关于教育科技、青年工作重要论述,紧扣立德树人根本任务,联合学院发挥党建在协同育人中的引领作用,促进本科生人才培养质量稳步提升,为合格人才培养、学校“双一流”建设作出新贡献。