从今年开始,人文学院针对2017级35名入党积极分子举办读书活动。学院要求积极分子每月从推荐书籍中选择一本精读并撰写读书心得,在每个季度中选择10篇优秀读书心得进行现场分享活动。

5月4日,人文学院首期入党积极分子读书分享会在主B102举办。王学敏、王莹莹、孙雅玭、李鹏飞等10名积极分子分享了自己阅读的书籍。

王学敏在阅读《习近平的七年知青岁月》这本书时,针对大家目前时常坐在桌子前、手机旁的现状,她提倡大家放下手机、关掉电脑、掐掉WIFI、走进厚重的书中、走进人类的历史中、走进人民的实践中,像习近平总书记一样,在广阔的天地中,学习“无字之书”。

王莹莹阅读《苦难辉煌》后感触颇深。她认为,我们生活和成长在和平安定的环境中,从小没吃过苦、受过累,但是我们要明确自己肩上的重担。习近平同志在十九大报告中提到“青年强则国家强,青年一代有理想、有本领、有担当,国家就有前途,民族就有希望。”国家的未来还需要青年人来建设,每一位当代青年知识分子都应该有责任有担当。就像我们的校歌中唱的那样“为世界之光”,将自身的发展与国家的建设紧密结合在一起;就像我们的老一辈西迁人一样,将青春、热血、无私地洒在祖国的热土之上。

王莉莉在《资本论导读》的分享中为大家介绍了马克思分析的资本主义社会(商品社会)里最简单、最普遍的关系:商品交换。她认为这一理论从简单的现象中揭示出了现代社会的一切矛盾。

梁丹阅读《复兴之路》后获益良多。她认为,历史赋予了每一代人各自的使命,任何人都难以超越自己的时代。历史将会公正地记录每一代人走过的足迹,也将忠实地把发展的课题留给后来者。在新环境、新时期中,新一批的中国共产党人应坚定不移地把这条复兴之路走下去,直至胜利的终点。在这一迈向复兴的道路上,作为现代中国大学生,我们也应作出力所能及的贡献。

李鹏飞通过分享《走进中国城市内部》一书告诉大家要关注底层民众的声音。历史往往由精英记录表达,关于民众思想的文字资料或多或少存在着记录者的思想倾向,即我们从文字中得到关于民众思想及其文化的描述几乎都经过了精英的过滤,但这些描述都带有精英意识,因此这些描述可能会存在偏见。我们在运用文字资料研究民众思想时,应力图区别什么是底层思想和什么是由精英记录和描述的底层文化这两者的不同,从而重构一个接近真实的文化和生活方式,并借此去探索精英对底层民众的态度。

李慧婷在《一带一路:机遇与挑战》这本书的分享中为大家介绍了“一带一路”倡议的意义。她表示,一带一路有利于实现区域的互联互通和经济一体化进程,能够加快亚洲各国特别是发展中国家的发展步伐,是实现合作共赢的倡议,能够助力构建“人类命运共同体”。

柯红梅分享了《公共事务治理之道》一书。她认为,国家或市场在使个人以长期的、建设性的方式使用自然资源系统的方面,都未取得成功;社区的人们借助既不同于国家也不同于市场的制度安排,却在一个较长的时间内,对某些资源系统成功的实行了适度治理。针对这一背景柯红梅结合自己专业进行了社会学的分析,给大家带来了新的思考角度。

孙雅玭着重分享了《理论热点面对面》一书中的“创新”。她认为创新是引领发展的第一动力,创新发展是五大发展理念之首,国家应该把创新摆在发展全局的核心位置,让创新贯穿党和国家一切工作。

石培丰将《社会主义生态文明八讲》医术与个人生活经历结合进行了分享。他通过自己家乡村镇企业被环保整改带来可持续发展的例子来说明生态文明建设的重要性。

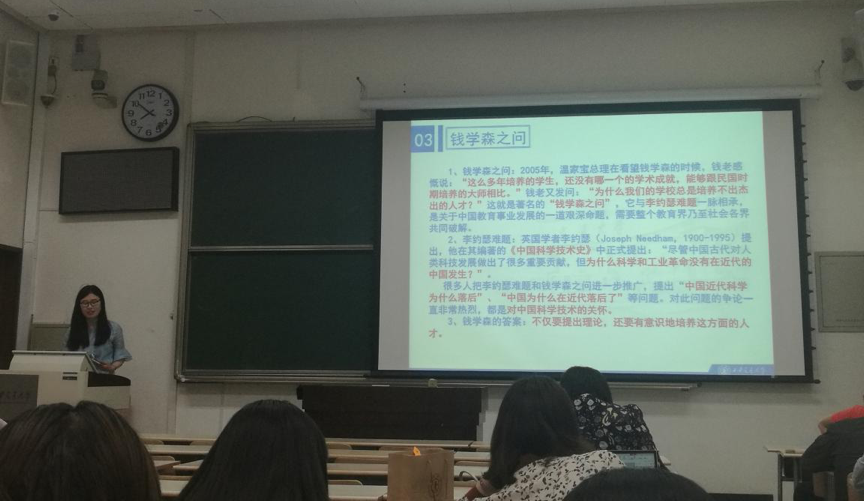

葛宇将《钱学森传》的分享和西安交通大学的历史相结合。他表示,西安交通大学一直坚持培育选拔优秀的人才,贯彻钱学森的思想精髓,即量智与性质相结合、科学与艺术相结合、逻辑思维与形象思维相结合、微观认识与宏观认识相结合。钱学森不仅是知识的宝藏、科学的旗帜,而且是民族的脊梁、全球华人的典范,他向世界展示了华人的风采。

读书分享活动是人文学院发展党员工作中一个新的举措,通过引导入党积极分子研读经典书籍和党的相关读物,加深对党的认识和了解,增强爱党爱国热情,坚定入党决心。学院将吸纳师生的意见和建议,不断完善此项活动的形式和内容,让积极分子通过参与读书活动,端正入党动机,提升理论水平和人文素养,并吸引更多的同学参与到活动中。