东亚夏季风是维系数十亿人生产生活的重要气候系统。尽管冰期时段东亚夏季风的变率已被证实与Dansgaard-Oeschger(DO)事件等气候突变密切相关,但北半球西风带在调控该区水汽输送路径及降水同位素组成方面的作用机制仍不明晰。基于48个U-Th年代、约1650组同位素数据,研究团队分析了来自中国神农宫洞、七星洞、啸天洞以及印度Bittoo洞等地的末次冰期石笋δ18O记录,发现短持续时间(约100年)的DO事件(如DO-15.1)期间,中国东南地区δ18O的变化幅度显著小于长持续时间(千年尺度)事件,而印度季风区则未表现出此类差异(图1)。

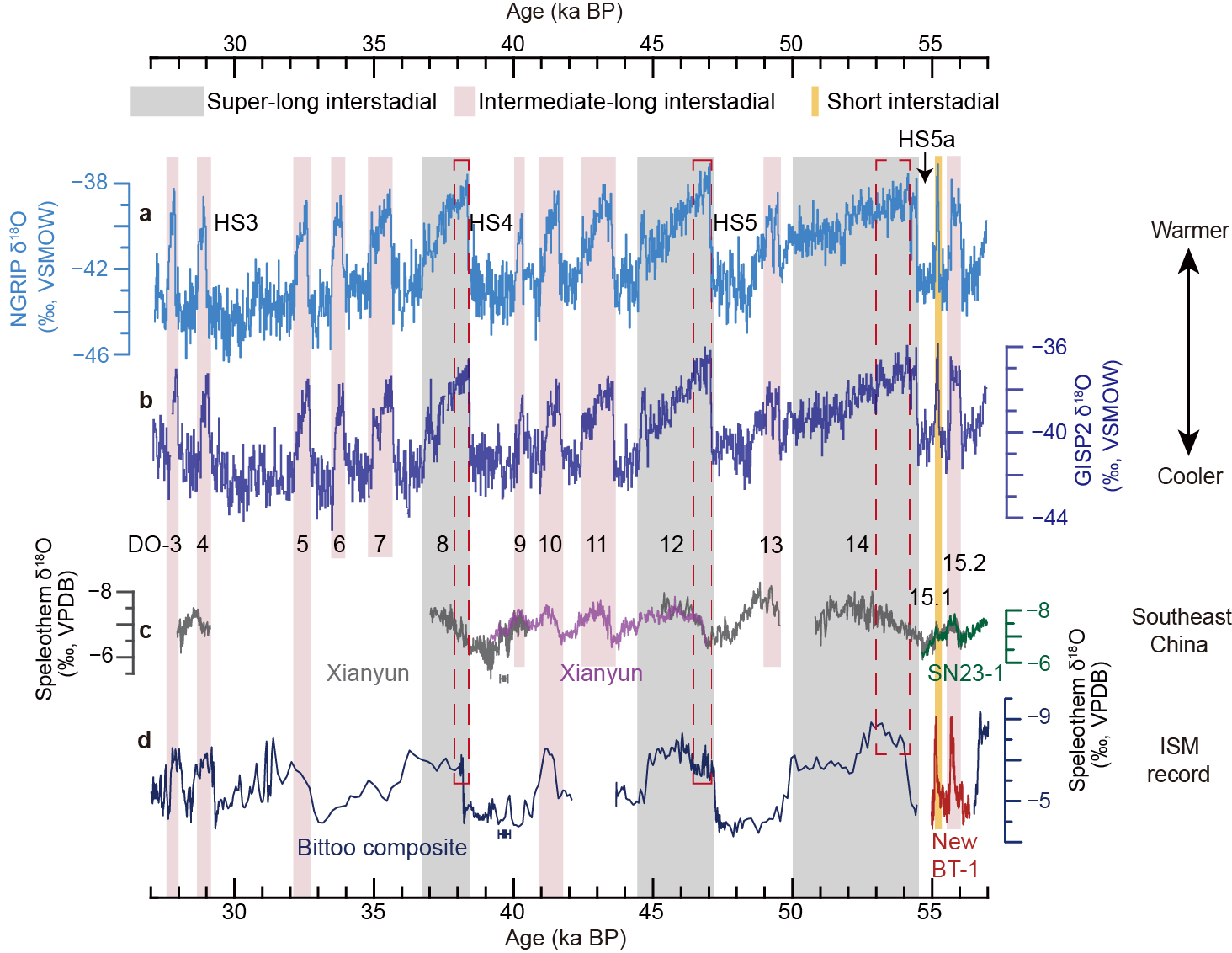

图1 MIS 3期间印度和东亚夏季风区石笋记录,格陵兰冰芯记录的对比

(图中红色虚线框表示超长间冰阶的初始“过冲”阶段)

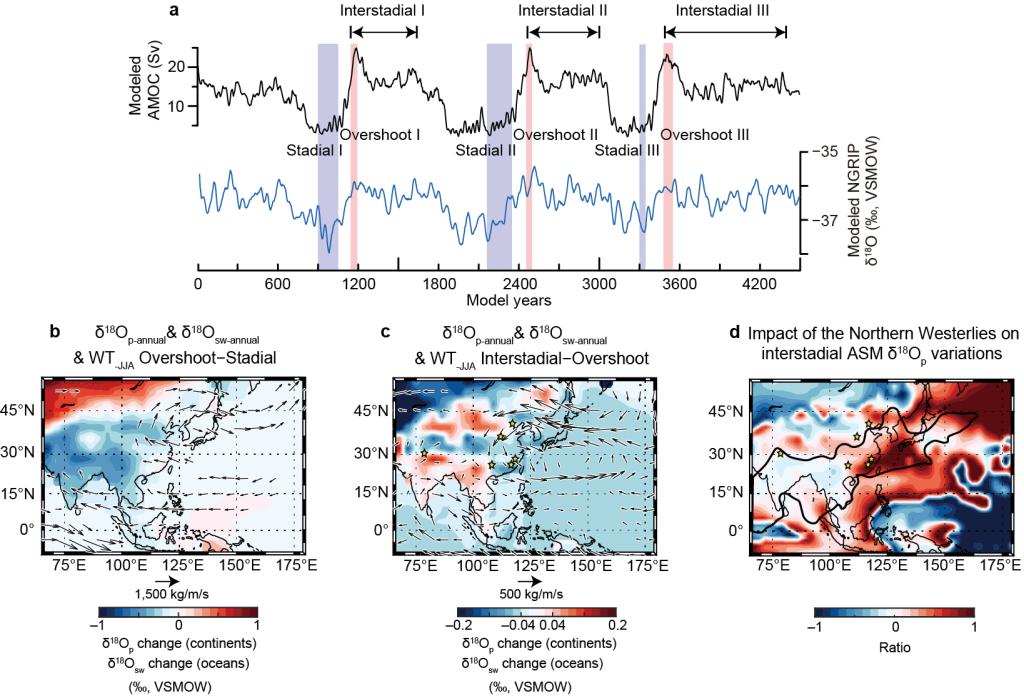

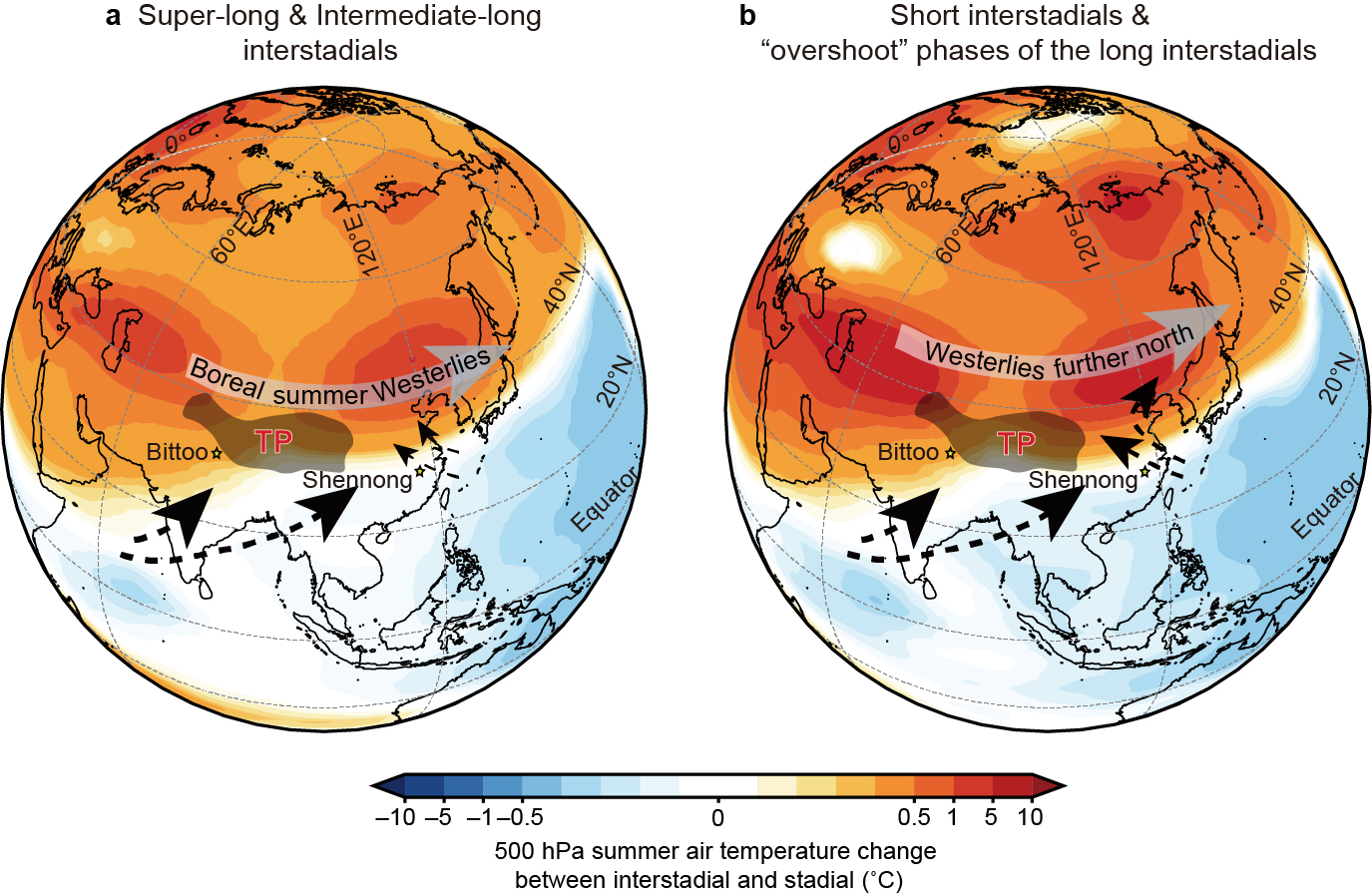

西安交通大学人居学院、全球环境变化研究院同位素实验室团队,联合英国南极调查局等多家国内外研究团队,利用包含同位素变化的气候模型(COSMOS-wiso)重现了石笋δ18O记录揭示的空间异质性(图2b-d),发现短DO事件期间,北大西洋高纬度地区因次表层热量的释放出现了幅度更大的增温,推动西风带进一步北移。这一变化促使西太平洋副热带高压向西北扩展,将更多来自近源(西太平洋)的水汽(δ18O偏重)输送至东亚,从而抑制了降水同位素的变负(图3)。相比之下,印度夏季风主要受热带过程主导,水汽来源相对稳定,因此对不同持续时间的DO暖事件响应一致。该研究提出的新机制不仅能解释长、短间冰阶的差异,还解释了长间冰阶内部的特征—特别是初始“过冲阶段”与后续时期的演变特征。在该研究的理论框架下,长间冰阶过冲阶段中国东南地区的石笋δ18O值应当偏重,对应于西风带的显著北移,这一推断与中国东南仙云洞的记录高度吻合:在DO-8、DO-12和DO-14事件的过冲阶段,δ18O值均系统性地高于各事件后续时期(图1c);而印度季风区Bittoo洞记录则显示二者差异微弱(图1d)。上述证据表明:驱动西风带北移的关键因素并非间冰阶的持续时间,而是高纬度地区变暖的程度。

图2 模拟的DO暖事件期间的水文气候变化

图(d):北半球西风带对亚洲季风区降水δ18O变化的调控作用,通过δ18O变化的比值来量化:(间冰阶减去过冲阶段)/(间冰阶减去冰阶)。在亚洲季风核心区,正值表示受西风带位置显著影响的区域:比值趋近1,表明在冰阶向短间冰阶或长间冰阶的过冲阶段(overshoot phase)转型期间,西风带的进一步北移导致降水δ18O变负的程度减弱;而比值接近0则表明间冰阶与冰阶的δ18O变幅受西风带的位置影响很小。图中五角星表示各洞穴的位置。

图3 持续时间不同的暖事件期间北半球西风带和东亚水汽传输的示意图

研究还建立了MIS 3早期的全球时序框架,显著缩小了格陵兰和南极冰芯记录的时序误差。基于统一的时序框架,研究支持了大西洋经向翻转环流变化在气候突变事件期间的重要作用。

研究揭示了末次冰期东亚季风区降水氧同位素(18O)对北半球西风带位置变化的敏感性差异,为理解千年-百年尺度气候突变事件的区域响应机制提供了新见解。该研究表明,千年和百年尺度事件期间西风带的移动并非是简单的二元模式(间冰阶一律北移,冰阶一律南移)。实际上,其响应呈现连续变化的特征,与高纬度增温的程度密切相关。这种动力学特征揭示了气候突变事件背后大气动力学过程的复杂性。

8月25日,团队在《自然通讯》(Nature Communications)上发表了题为“北半球西风带变化调控的东亚季风区间冰阶的多样性”的研究论文(Interstadial diversity of East Asian summer monsoon linked to changes of the Northern Westerlies)。西安交通大学助理教授董西瑀为本文第一作者,西安交通大学程海教授、英国南极调查局张旭研究员、西安交通大学张海伟教授为本文通讯作者。本研究得到了国家自然科学基金42488201,国家重点研发计划2023YFF0805201,国家自然科学基金42261144753、42150710534、41972186、423B2204,42003006,中国科学院战略性先导科技专项(XDB 40010203)以及黄土科学全国重点实验室(筹)主任基金SKLLQGZR2401的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-63057-2