精神分裂症是一种严重的精神障碍,全球患病率约为1%,是世界十大主要致残原因之一,然而其发病机制复杂且尚未完全阐明。遗传学、流行病学及动物研究均提示,免疫失调在精神分裂症的病理生理过程中发挥重要作用。既往多项小样本研究发现,部分精神分裂症患者血液及脑组织中存在免疫激活现象,该亚型患者往往表现出更严重的认知损害,并伴随较高的治疗抵抗风险,但其具体生物学特征仍有待进一步研究。肠道菌群可通过其代谢产物—SCFAs调控免疫系统,维持肠道屏障功能并影响免疫细胞活性。然而,在炎症状态下,SCFAs的抗炎作用可能减弱,甚至诱发异常免疫反应。

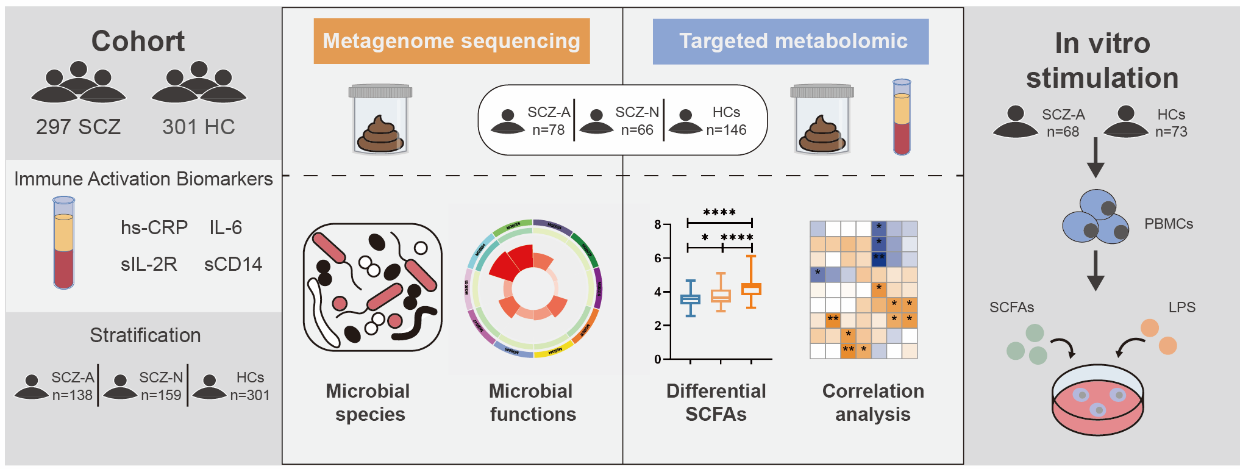

据此,西安交大一附院精神心理卫生科马现仓教授、朱峰教授团队提出科学问题:免疫激活亚型精神分裂症患者的肠道菌群特征是否发生改变?患者SCFAs水平及其免疫调节作用是否因此受到影响?基于这一问题,该研究纳入297例精神分裂症患者和301例健康对照,通过四种血清免疫介质界定外周免疫激活亚型,并对144例患者及146例对照的粪便和血清样本开展宏基因组测序及SCFAs水平检测。

研究发现,部分精神分裂症患者存在外周免疫激活(约占46.5%),该亚型患者呈现独特的肠道菌群特征,具体表现为产生SCFAs的菌种富集,菌群合成SCFAs的能力增强。靶向代谢组学进一步证实,该亚型患者的血清和肠道中乙酸、丙酸、丁酸及总SCFAs水平都显著高于非免疫激活患者和健康对照。此外,外周血单核细胞(PBMCs)体外刺激实验表明,SCFAs的抗炎作用在免疫激活亚型患者中明显减弱,反而表现出更强的促炎细胞因子分泌能力。这一结果提示,SCFAs免疫调节功能受损可能参与了精神分裂症患者外周低度炎症的发生。

8月21日,团队在精神病学权威期刊Schizophrenia Bulletin(《精神分裂症公报》)(中国科学院1区,精神分裂症研究领域国际公认的顶刊)上发表原创研究论文Distinct gut microbial signatures and diminished anti-inflammatory effect of short-chain fatty acids in schizophrenia with immune activation(《精神分裂症免疫激活亚型的独特肠道菌群特征及短链脂肪酸抗炎作用的减弱》),首次系统分析了伴有免疫激活的精神分裂症患者的肠道菌群特征、血清免疫激活标志物及短链脂肪酸(SCFAs)水平之间的多组学关联,并进一步揭示了肠道菌群代谢产物-短链脂肪酸在精神分裂症免疫紊乱中的作用。本研究首次系统刻画了精神分裂症免疫激活亚型的肠道菌群和SCFAs代谢特征,并揭示了该亚型患者SCFAs免疫调控反应的异常,为深入理解精神分裂症相关免疫激活的病理机制及开发靶向的精准治疗策略提供了新的理论依据。

本文通讯作者为西安交通大学第一附属医院精神心理科朱峰教授、马现仓教授及西安交通大学法医学院张建波副教授。第一作者为西安交大一附院精神心理卫生科何潇言博士生和高媛博士后,该成果体现了马现仓教授团队对精神分裂症肠道菌群-免疫-脑轴机制研究领域的持续深入和探索。以上工作在陕西省生物精神病学重点实验室完成并得到国家自然科学基金项目的支持。

西安交通大学第一附属医院精神心理卫生科作为国内首批在综合医院开设医学心理门诊的学科,自1980年开设以来,便一直在精神心理卫生领域不断探索和创新。本研究团队围绕精神疾病的肠道菌群-免疫-脑轴机制不断深耕,并取得了一系列科研成果,先后在Nature Communication、Molecular Psychiatry等顶级期刊上发表多篇高水平学术论文,并促使了粪菌移植、益生菌干预等技术的临床转化与应用,形成了鲜明的学科特色,得到了国内外同行的高度评价和认可。

论文链接:

https://academic.oup.com/schizophreniabulletin/advance-article/doi/10.1093/schbul/sbaf110/8239456?login=true