当前,科技革命和产业变革深入发展,以DeepSeek为代表的人工智能模型迅速在各行业各领域部署应用,深刻影响、改变着人类的生产生活方式和思维模式,加速我国人工智能产业创新步伐,加快重塑全球产业格局,无疑已成为驱动人类文明进步和经济社会发展的新引擎。

铸牢中华民族共同体意识,事关国家统一、民族团结和社会稳定,事关我国发展全局和中华民族长远利益。作为引领科技革命和产业变革的战略性技术,人工智能必然是助力铸牢中华民族共同体意识、推进中华民族共同体建设的重要工具。近日,《中国民族》邀请西安交通大学外国语学院教授王华,围绕“人工智能技术赋能铸牢中华民族共同体意识”话题展开探讨。

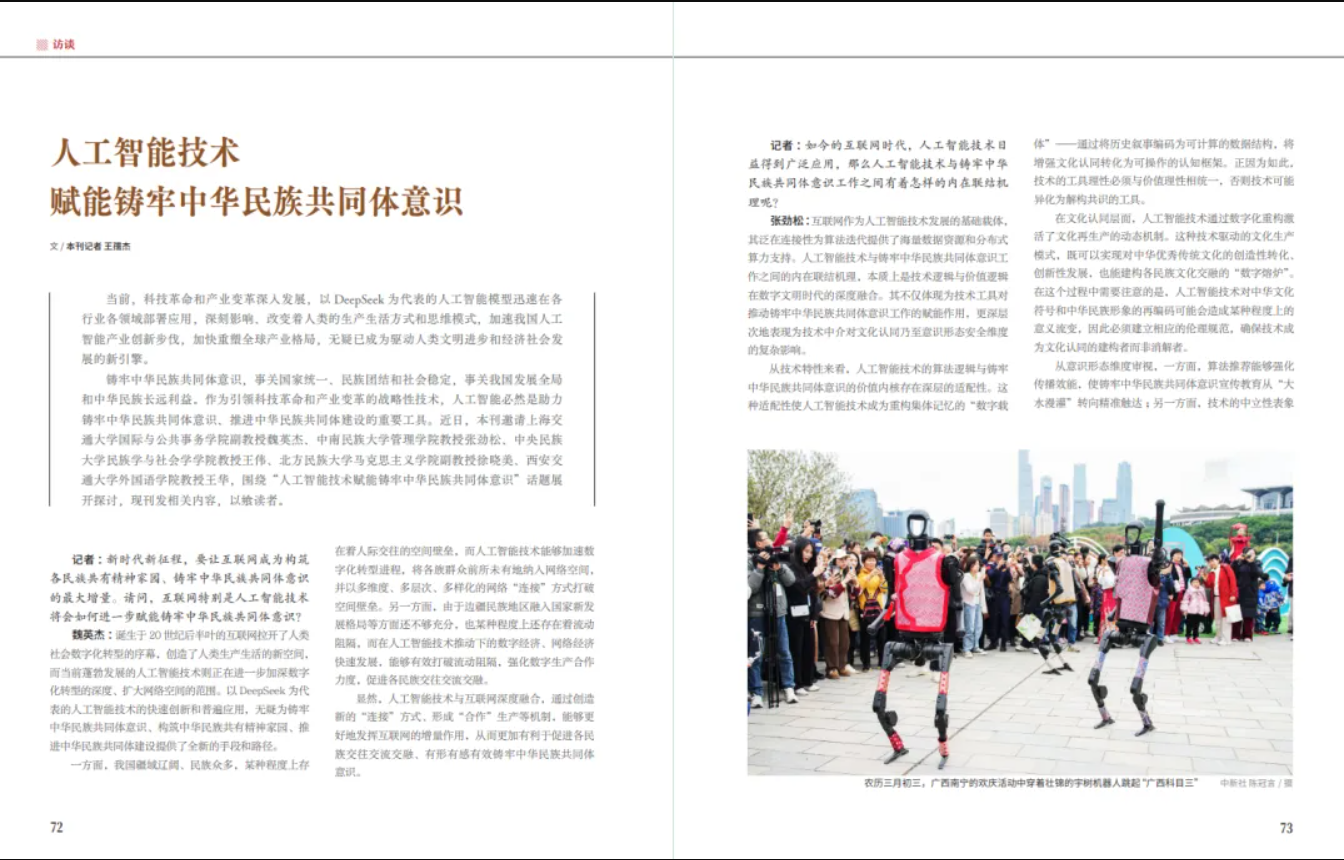

▲农历三月初三,广西南宁的欢庆活动中穿着壮锦的宇树机器人跳起“广西科目三”中新社陈冠言/摄

记者:在DeepSeek应用场景已覆盖多个领域的背景下,人工智能技术在民族工作领域特别是铸牢中华民族共同体意识工作方面的应用适用性如何?目前还存在哪些技术瓶颈?应该如何加以改进提升?

王华:随着人工智能技术的快速发展,以DeepSeek为代表的通用大模型已在民族工作领域进行了初步探索性应用,但仍面临共性技术挑战,主要表现在以下方面。

在信息查询方面,DeepSeek针对静态政策查询的响应能力已初步显现,但动态知识迭代效能有待提升。这一现象源于开放数据生态建设与知识更新机制的双重缺失,既受制于实时专业数据获取,又暂时难以形成开放数据生态。

在场景应用方面,DeepSeek的跨模态场景适配性不足,相关语料库建设仍有完善空间,直接导致DeepSeek在涉及中华文化符号解析、民族地区非结构化数据处理等领域中尚难堪重任,需结合推进中华民族共有精神家园建设等工作进一步积极探索。

此外,DeepSeek算法对铸牢中华民族共同体意识的领域建模需深化研究。比如,面对“少数民族文化保护与传承”的辩证性问题时,模型极易陷入非此即彼的机械判断,无法模拟政策性的系统思维。

针对上述问题,可以从以下方面进行改进提升。

通过建立动态更新的多源混合语料库,整合权威政策文件、收录优质媒体内容、采集民族文化习俗的多模态资料、汇总相关案例及分析评论等,保障语料的权威性、准确性、时效性与覆盖性。

在通用模型基础上,引入领域知识图谱和领域语料库对模型进行训练与微调,从而增强模型对铸牢中华民族共同体意识核心理念的语义理解,并采用本地化部署。

建立融合政策逻辑的评估体系,通过专家协同机制,制定合理的评估指标和方法,对模型的表现进行全面评估测试,提升模型对中华民族共同体话语体系的理解精度。

总之,DeepSeek在民族工作领域特别是铸牢中华民族共同体意识工作中初步呈现出了基础能力初显、深度应用受限的特征。随着人工智能技术发展以及部署应用,DeepSeek等国产大模型必定会助推民族工作高质量发展,成为铸牢中华民族共同体意识、推进中华民族共同体建设的新型数字基座。

记者:人工智能技术必将为新时代民族工作高质量发展特别是铸牢中华民族共同体意识、构建中国自主的中华民族共同体话语体系带来更多欣喜和无限可能。

原文刊登于《中国民族》杂志2025年第4期

报道链接:https://mp.weixin.qq.com/s/F3hFt9ltrlL4Jzm2yuz9SQ