近日,西安交通大学基础医学院丁毅研究员、口腔医院赵华翔副研究员、第二附属医院尹春燕副研究员及附属儿童医院黄惠梅主任医师在国际著名期刊Advanced Science(《先进科学》)上发表了题为Exome sequencing reveals the genetic architecture of non-syndromic orofacial clefts and identifies BOC as a novel causal gene(外显子组测序揭示非综合征型唇腭裂遗传结构并鉴定BOC为新致病基因)的研究论文,该研究被选为当期Frontispiece(扉页论文)高亮推荐。

该扉页以西游记为创意灵感,形象展示了本研究发现的非综合征性唇腭裂中一种新的上位性拮抗遗传模型。图中孙悟空施展的防火罩象征SHH信号通路中GLI2基因的激活型变异(GOF),周围炽烈的火焰则代表BOC基因的失活型变异(LOF),GLI2变异的激活效应部分中和了BOC失活带来的强烈破坏作用,最终导致了较轻的唇隐裂表型——就如唐僧受到保护未被火焰灼伤。这一遗传模型不仅为非综合征型唇腭裂,也为其它复杂发育性疾病提供了新的病因学理解视角。

非综合征型唇腭裂是口腔颅颌面部最常见的先天性发育畸形,严重影响患者的外貌、口颌功能及心理健康。该疾病由遗传因素、环境因素及其相互作用共同所致。然而,目前已知的致病基因仅能解释其部分遗传效应。

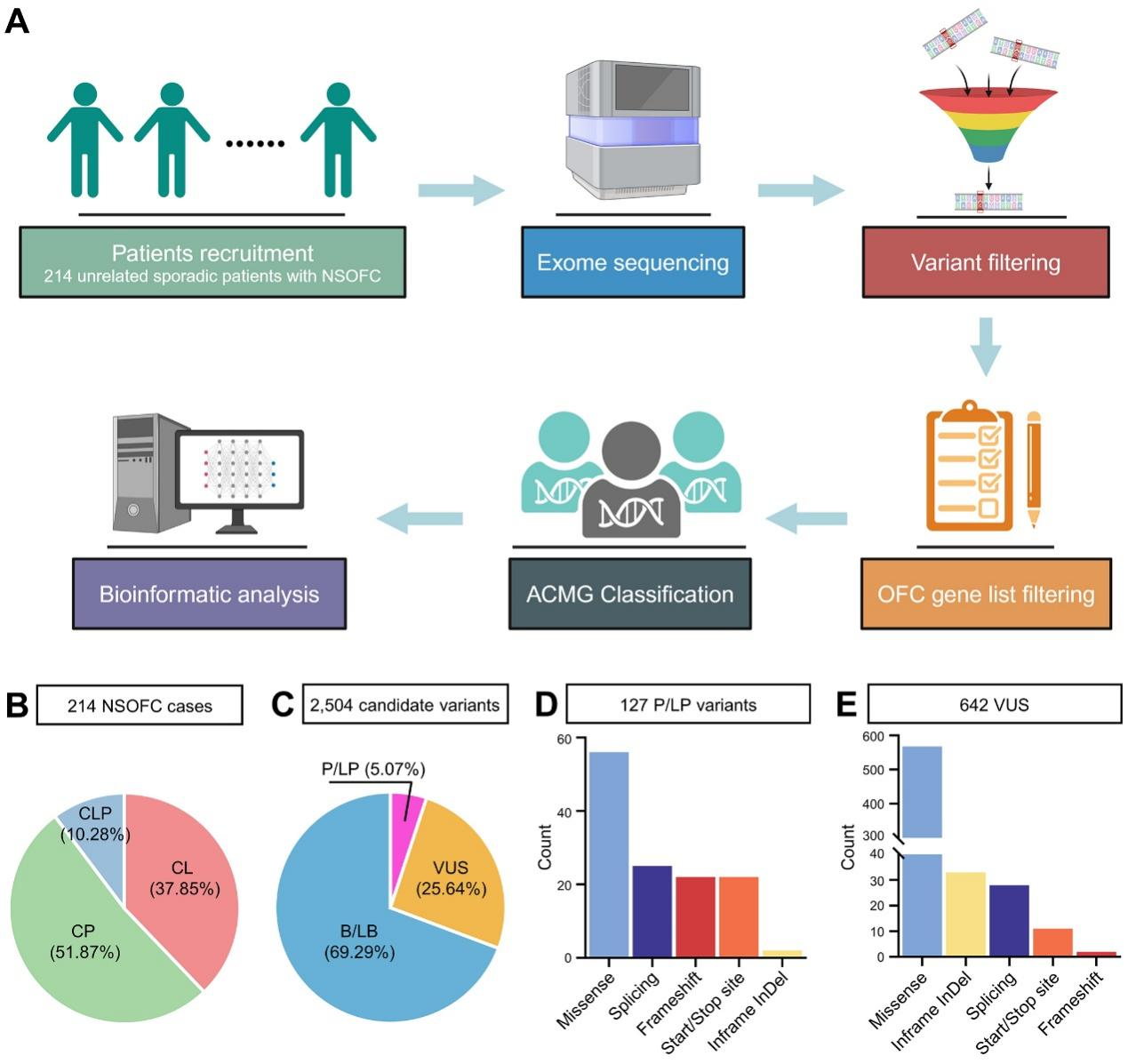

为进一步揭示非综合征型唇腭裂的罕见变异遗传结构,研究团队对来自中国西部地区的214例非综合征型唇腭裂患者进行了外显子组测序,鉴定出大量与唇腭裂发生相关的候选变异,为未来的研究提供了丰富的资源,包括位于80个基因的127个“致病/可能致病”变异——其中有11个并不包含在已报道的418个唇腭裂基因中(Diaz Perez et al., Genet Med, 2023),为新的唇腭裂致病候选基因。进一步的生物信息学分析不仅证实了非综合征型唇腭裂的等位基因异质性和遗传异质性,也提示影响唇腭裂相关信号通路的遗传变异更可能是唇腭裂的致病变异,应优先进行功能验证。

非综合征型唇腭裂散发病例罕见变异遗传结构解析

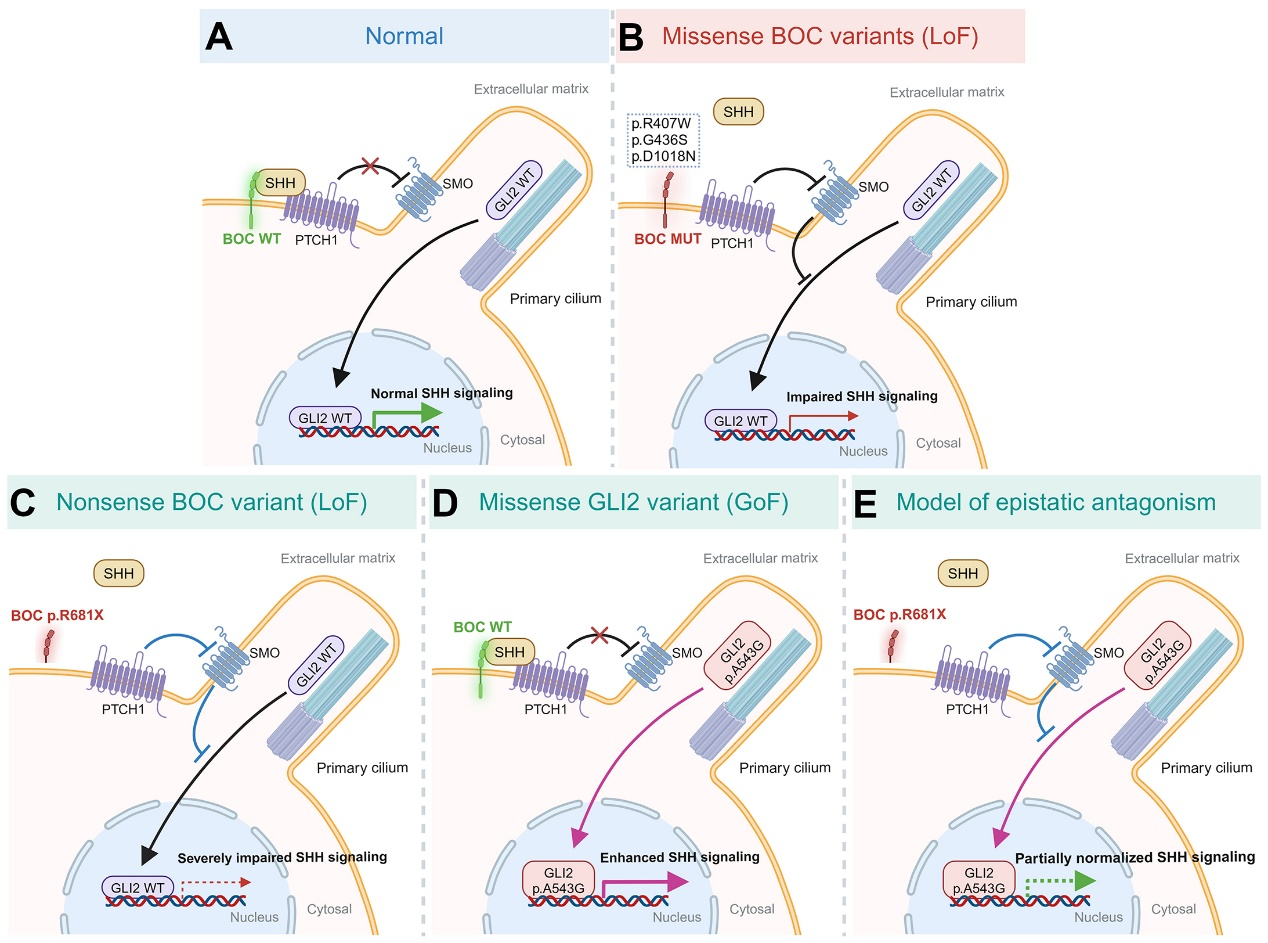

研究进一步聚焦于BOC基因的3个罕见变异,通过体外细胞实验与体内斑马鱼模型,证实这些变异均为失活型变异。更有趣的是,在一个表现为唇隐裂的遗传家系中,研究发现家系中的患者同时携带BOC的无义变异(p.R681X,一种极强的失活型变异)及GLI2的激活型变异(p.A543G)。随后的功能机制研究发现,GLI2的激活型变异可部分抵消BOC失活导致的信号下调,解释了为何携带破坏性极强失活型变异的患者却仅表现出轻微唇裂表型。

基于此,研究团队首次提出非综合征型唇腭裂的“上位性双基因拮抗遗传模型”:不同基因的两个突变在同一信号通路中产生拮抗作用,从而共同决定最终表型。这一机制不同于传统的“双基因共致病”模式(digenic inheritance,暨两个等位基因协同导致疾病发生),为包括非综合征型唇腭裂在内的复杂发育性疾病提供了全新的遗传学解释框架。

BOC失活突变导致非综合征型唇腭裂的分子机制图及上位性双基因拮抗遗传模式图

本研究全面描绘了中国非综合征型唇腭裂散发病例的罕见变异遗传结构,鉴定了包括BOC在内的多个新致病基因,并首次提出了非综合征型唇腭裂的上位性双基因拮抗遗传模型。该研究不仅拓展了非综合征型唇腭裂的病因学认知,也为复杂发育性疾病的发病机制研究提供了全新思路。

西安交通大学基础医学院丁毅研究员、口腔医院赵华翔副研究员、第二附属医院尹春燕副研究员以及附属儿童医院黄惠梅主任医师为本研究的共同通讯作者。西安交通大学博士研究生何青、北京大学口腔医院于敏博士和西安交通大学口腔医院博士研究生焦钰铧为共同第一作者。北京大学深圳医院黄文斌博士、西安交通大学口腔医院侯玉霞主任医师及任战平主任医师、北京大学钱振伟博士生、厦门大学吕贝乐博士生及南方科技大学刘朋朋教授等人参与了本研究的部分工作。

本研究得到国家自然科学基金、西安交通大学第二附属医院IIT临床研究基金、陕西省青年科技新星项目、西安交通大学“青年拔尖人才支持计划”、广东省深圳市高水平临床重点专科建设项目基金及深圳市口腔疾病临床研究中心项目等基金的支持。

原文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202412073