7月9日,第十五届中国生命科学公共平台管理与技术发展研讨会在西安召开,会议以“加强生命科学仪器全生命周期管理,提升专业技术人才创新能力,开创平台技术共享新模态”为主题。研讨会由陕西省检验检测产业技术创新战略联盟、陕西省电子显微镜学会主办,西安交通大学大型仪器设备共享实验中心、浙江创享仪器研究院有限公司承办,吸引了来自全国高校、科研院所的专家学者及仪器厂商223家参会单位、共计600余参会代表共聚西安。会议累计进行交流报告168个,共话生命科学公共平台创新发展。

开幕致辞:高位引领,共启征程

7月9日,大会开幕式举行,西安交通大学大型仪器设备共享实验中心副主任、化学学院孟令杰主持开幕式。

西安交通大学党委常委、常务副校长别朝红教授在致辞中表示,中国生命科学公共平台管理与技术发展研讨会已举办十五届,成为推动科技资源协同与创新突破的关键平台。西安交通大学传承“听党指挥跟党走”的西迁精神,以“三看交大”为引领,全方位融入国家战略、融入地方发展、融入国际创新链,坚定不移深化产教融合,构建协同育人新格局。她分享了西安交通大学在生命科学交叉融合、校级公共平台建设及产教融合中的实践成果,别朝红表示,希望进一步深化多方合作,共同破解资源利用效率低、高端人才短缺等瓶颈问题,助力国产科学仪器自主创新与产业化实现突破。

陕西省委科技工委委员、省科技资源统筹中心主任侯小林在致辞中系统介绍了陕西省的科教资源优势,阐述了中心“挖掘好、利用好、滋养好”科技资源的主责主业。侯小林表示,中心正通过组建西部科技创新港工作专班、完善大型仪器设备开放共享考核评价机制、共建区域分析测试中心等举措,着力建设国家科技资源富集区。他表示,未来将持续完善激励机制、强化人工智能赋能平台管理、推动西北五省共建高端仪器共享服务平台,为高水平科技自立自强贡献西部力量。

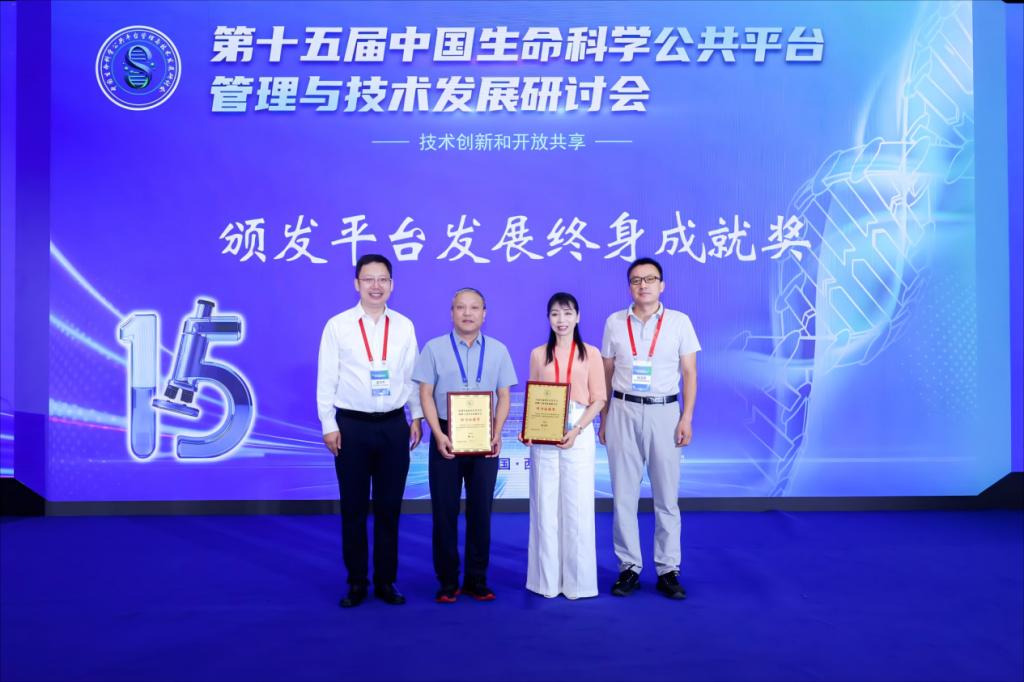

颁发终身成就奖:致敬贡献,传承精神

开幕式上举行了“生命科学公共平台发展终身成就奖”颁奖仪式,表彰为中国生命科学公共平台的建设、管理与发展作出卓越贡献的杰出学者。中国科学技术大学胡兵教授、北京大学何其华教授荣获奖项,大会指导委员会主席、中国科学院生物物理研究所韩玉刚研究员颁奖。

专题报告:前沿突破,管理求新

首日进行了13场主题报告,聚焦四大核心方向。在“技术前沿:AI赋能与装备革新”方向,中国科学院院士、清华大学李景虹教授阐释人工智能与单细胞成像、单分子测序技术的深度融合,揭示其在解析生命微观机制、推动精准医疗及个性化健康管理中的革命性潜力。北京大学孙育杰教授展示了国家重大科技基础设施“多模态跨尺度生物医学成像设施”建设进展,通过自主研发与集成创新,构建覆盖从分子到人体的时空尺度“一体化”成像技术集群。华中科技大学费鹏教授介绍了团队研发的智能化光片显微镜,突破现有设备通用性差、操作复杂的瓶颈,实现从纳米级细胞器动态到宏观器官单细胞图谱的跨尺度成像。

在“管理求新:共享机制与平台建设”方向,西安交通大学大型仪器设备共享实验中心高禄梅主任分享了校级平台整合多学科资源、打造高端技术共享平台的实践经验,提出“研用一体化”创新模式。中国科学院生物物理研究所韩玉刚研究员剖析了仪器开放共享“内卷化”困境,呼吁平衡考核指标与技术创新能力建设,强调服务国家重大需求导向。

在“产学研融合:国产仪器突围实践”方向,彩科(苏州)生物科技有限公司李慧博士介绍单细胞光导技术在抗体发现与细胞治疗领域的应用,展示其在提升研发效率中的关键作用。深圳市真迈生物科技有限公司周志良博士分享国产基因测序仪底层技术突破经验,强调贴近科研需求的本地化服务能力。武汉爱博科仪生物科技有限公司汪凯博士提出“仪器+试剂”生态融合策略,助力国产科学仪器行业的健康发展。

在“交叉创新:材料与检测技术突破”方向,东南大学张袁健教授基于氮化碳材料实现新能源电催化剂活性氧中间体精准检测。中国科学院大连化学物理研究所侯广进研究员运用固体核磁技术解析催化反应机制,推动能源化学研究深化。清华大学李文奇高级工程师分享了清华大学校级平台在推动硬件革新、算法优化及标准化体系构建方面的经验,探讨跨学科协作有效驱动仪器创新与产业转化。

战略签约:校企共建,深化全生命周期管理合作

会议期间,西安交通大学与碧迪医疗器械(上海)有限公司签署共建协议,双方将围绕仪器研发、应用验证及全生命周期管理展开深度合作,推动产学研用一体化发展,为国产仪器创新注入新动能。

据悉,7月10日,会议将开设十大平行分论坛,聚焦AI赋能分子理化技术、超分辨成像、多模态电镜联用等八个方向展开技术攻坚研讨,并特设“仪器自主创新与验证评价论坛”和“共享管理主任论坛”,推动国产设备应用落地与平台效能提升。