在“双碳”战略背景下,电催化二氧化碳还原反应(CO2RR)能够利用可再生能源将二氧化碳(CO2)转化为高价值化学品,是一种前景广阔的策略。迄今为止,人们已付出大量努力来设计开发用于CO2RR的高效催化剂。然而,在CO2RR中除了催化剂的关键作用外,反应的微环境也是影响催化性能的重要因素。传统的固-液-气三相界面主要是通过喷涂聚四氟乙烯(PTFE)或其他疏水涂层来构筑的,但这些方法往往会导致界面不均匀,以及离子/电子传输路径不足等问题,进而导致了对高价值的多碳(C2+)产物选择性降低。

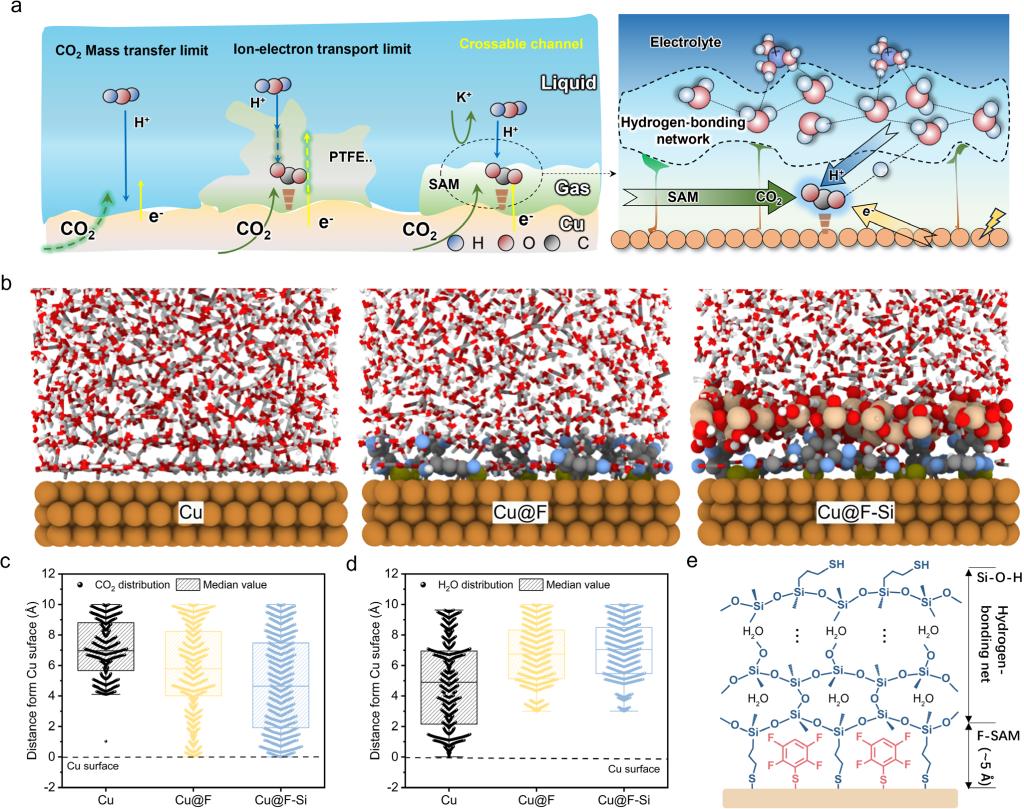

图. CO2与H2O的多维尺度分析以及提出的构型构建方案

针对该问题,西安交大肖春辉教授和陈圣华研究员提出了一种氢键网络重构自组装氟化单分子层(F-SAM)策略,用于形成一个有助于物质传输和离子/电子转移的高效三相界面。该方法通过在商用铜催化剂上共组装F-SAM和硅氧烷来实现,记Cu@F-Si。其中,内层的F-SAM均匀分布在电极表面并形成分子屏障,在抑制析氢反应的同时促进CO2的传输;而外层的硅氧烷氢键网络调节了界面水分子的结构,促进质子供应,实现深度加氢,提升了C2+产物的选择性。此外,界面强氢键网络维持了理想的H+/e-转移路径,减轻了盐沉积和游离水对催化剂性能的影响,催化层的稳定性得以提升。最终,Cu@F-Si催化剂在502.5 mA cm-2的高电流密度下保持了超过85%的C2+法拉第效率,并在约300 mA cm-2的电流密度下稳定运行超过100小时。这一界面工程策略为提高CO2RR效率提供了一个有效的解决方案,并在多相催化系统中有广泛的应用前景。

上述研究成果近期以《自组装单分子层界面氢键网络重构调控CO2电还原增效机制》(Self-Assembled Monolayer Interface with Reconstructed Hydrogen-Bond Network for Enhanced CO2 Electroreduction)为题发表在国际材料领域权威期刊《先进材料》 (Advanced Materials)。西安交通大学化学学院博士生魏远韬、李博阳和助理教授张建睿为本文共同第一作者,通讯作者为西安交大化学学院肖春辉教授、国家储能平台陈圣华特聘研究员以及华中科技大学夏宝玉教授和余福清博士后。特别感谢西安交通大学何雅玲院士和化学学院丁书江教授对该工作给予的细心指导与支持帮助;感谢国家自然科学基金和陕西省重点研发计划的资助;论文得到了西安交通大学分析测试共享中心和国家储能技术产教融合创新平台(中心)提供的支持,其中特别感谢耿直老师和刘佳老师提供电化学原位拉曼/红外表征和材料测试分析等的支持。

论文链接地址:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202504515

肖春辉教授课题组主页:https://gr.xjtu.edu.cn/en/web/chunhuixiao

陈圣华特聘研究员课题组主页:https://gr.xjtu.edu.cn/en/web/shenghchen/home