化石能源的过渡使用导致大气中二氧化碳(CO2)含量急剧增加(>420 ppm),造成了严重的气候变化和能源危机。开发经济高效的CO2捕集和利用技术对于实现全球能源与环境的可持续发展具有重要意义。锂-二氧化碳(Li-CO2)电池以CO2作为能源载体,兼具CO2转化利用和能量存储的特点,且Li-CO2电池能量密度高达1876 Wh kg-1,在近年来引起了科研工作者的广泛关注。然而,由于工作气体CO2和放电产物Li2CO3均为热力学的稳定化合物,且Li2CO3是一种宽带隙的绝缘固体,这导致Li-CO2电池在循环过程中CO2还原和析出反应(CORR和COER)动力学缓慢,严重限制了该电池的电化学性能和实际应用价值。为了解决这一难题,科研工作者开发了大量的催化正极,其中过渡金属锰基化合物由于其丰富的晶体和电子结构,在促进CORR和COER过程中表现出了极大的竞争优势。然而,关于Mn基催化剂的具体活性位点和催化机制仍然不明确,并且关于高效锰基催化正极的设计原则也非常匮乏,这严重限制了Li-CO2电池的发展。

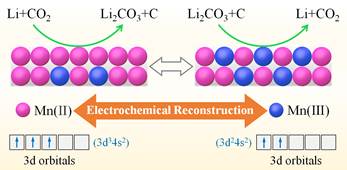

Mn(II)/Mn(III)原位电化学重构与催化过程示意图

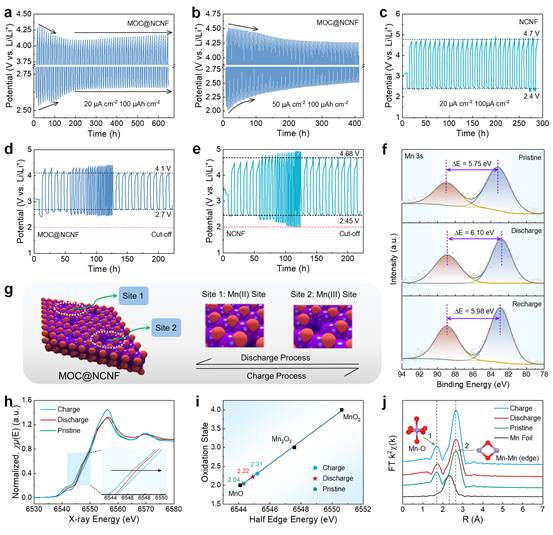

近期,西安交通大学化学学院丁书江教授和苏亚琼研究员设计了一种具有双活性位点的新型锰基正极催化(MOC@NCNF),并系统地研究了不同锰活性位点的电子构型和Li-CO2电池电化学性能之间的构效关系。结果表明,MOC@NCNF催化正极和大多锰基催化剂一样,在电池循环初期存在电活化现象。作者通过对不同放/充电状态下电极组成和电子结构的表征,首次揭示了这种活化现象是由于Mn(III)的原位电化学生成和稳定存在造成的。同时作者又对基于MOC@NCNF正极Li-CO2电池的循环过程和产物的演变进行了系统表征,明确了MOC@NCNF正极中Mn(II)和Mn(III)的电化学重构对CORR和COER的催化性能有显著影响。

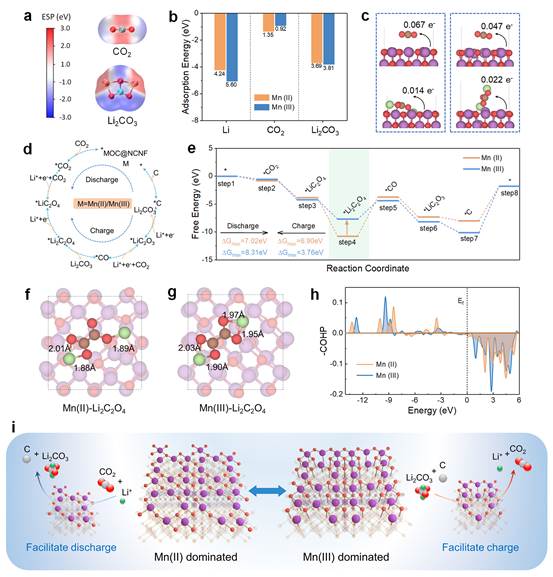

研究人员结合DFT理论模拟发现,CO2和Li2CO3分别在Mn(II)和Mn(III)位点上表现出优先吸附,并且它们在两个活性位点的电荷转移明显不同,CO2在Mn(II)上具有更高的电荷转移,而Li2CO3在Mn(III)位点上表现出了更大的电荷转移趋势。此外,由于电子结构和配位环境的不同,Mn(II)能更有效的降低CORR过程中的反应势垒,而Mn(III)位点则在激活充电过程关键中间体*Li2C2O4的Li-O键方面表现出更有利的电子结构。因此,研究人员认为Mn(II)和Mn(III)分别为CORR和COER的潜在活性位点,这一发现为开发适用于Li-CO2电池的高性能多价Mn集成混合催化剂提供了新的视角。

此外,得益于MOC@NCNF正极优异的机械性能,为了探究其作为柔性电极的优势,作为概念验证实验,他们组装了MOC@NCNF基柔性Li-CO2电池。结果显示,在不同折叠角度,电池均能为LED灯组供电,说明MOC@NCNF基Li-CO2电池在柔性可穿戴器件具有极大的应用潜力。

图1 MOC@NCNF与NCNF电化学活化过程分析

图2 结合DFT系统地揭示放电-充电过程中的反应机制

该工作以《揭示Mn(II)/Mn(III)原位电化学重构在提升Li-CO2电池性能中的关键作用》(Revealing the Indispensable Role of In Situ Electrochemically Reconstructed Mn(II)/Mn(III) in Improving the Performance of Lithium-Carbon Dioxide Batteries)为题发表在《先进材料》(Advanced Materials)上。文章第一作者是西安交通大学化学学院博士生刘理民,西安交通大学化学学院丁书江教授和苏亚琼研究员为论文共同通讯作者。该工作得到国家自然科学基金和西安交通大学青年拔尖人才支持计划的资助,也受到了西安交通大学分析测试中心的支持。

文章链接:https://doi.org/10.1002/adma.202403229

丁书江主页:https://gr.xjtu.edu.cn/en/web/dingsj

苏亚琼主页:https://gr.xjtu.edu.cn/en/web/yqsu1989