向西向远方,储能学子追寻西迁前辈的步伐寻源历往、展望未来,听大师重温西迁记忆,听同辈畅谈西行念想。

“交大迁到哪里,我就考到哪里。”1957年,陶文铨院士在报考交大时,就让自己的青春与西迁紧紧交联在一起。初见先生时,我们感到些许惊讶。照片上那孔武有力的身板,那满头青丝,都难以与眼前这位耄耋长者联系起来。先生微弓着背,带领大家进入会议室。他早已经放置好电脑,幻灯片上赫然映着标题“耄耋之年话初心”。先生竟特意为此次采访准备了一份PPT!这哪是采访,这是关于西迁、关乎未来的一堂课!

漫漫求学路,路上的师长们,一事事一人人……先生轻轻掸去记忆中的尘埃。尘埃片片落地,这段历史逐渐清晰起来。

提及往事,先生容光焕发;窗外的梧桐停止摇动,像当年刚刚栽下时那样依偎在教学楼边,静静听着教授们传授毕生心血。学术泰斗陈大燮、杨世铭……他们褪下模糊的黑白,披上斑斓的色彩,从记忆的相册中走了出来。先生又回到了那青葱岁月,再一次矗立在田埂上,游目四荒,再一次坐在教室的长椅上听师长传道授业;再一次高举桩木,投身于学术大厦的建设中。

城郭外,原野间,炉灯赤霞边。秋波卷岸朔风袭,西进艰复艰。绝八水,横石栈,焚膏彻夜天。师传书诲永不寐,精进年又年。就在这西北,在彼年岁,先生一点点在研学的棘丛中摸索前进。

在对老师的回忆中,先生这样说道:“他们是西迁人的代表,他们热爱祖国、热爱共产党;迁徙时他们背上行囊就去西安,与国家的发展同向同行;他们将自己的人生与国家和民族的命运紧紧相连,时同风起,时同浪没,尝尽人世间的沧桑冷暖。他们超越了种种悲苦与磨难,在学问和事业中,找到精神上的安魂处,摆脱世俗的羁绊,冲淡平和、从容坚定、宠辱不惊,从心所欲,而不逾矩。”

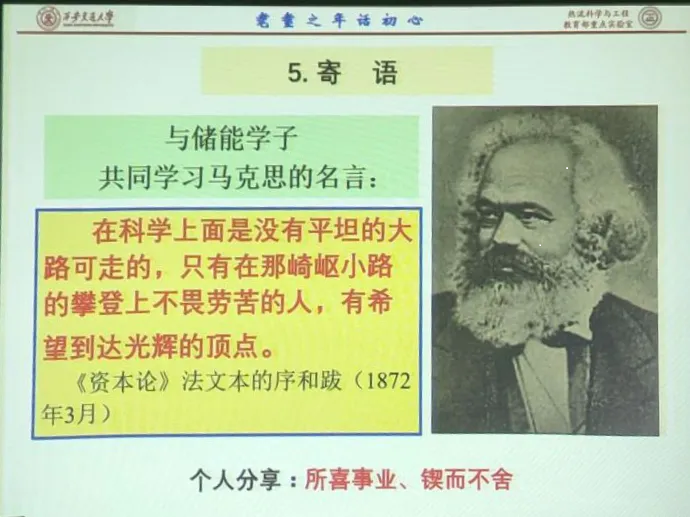

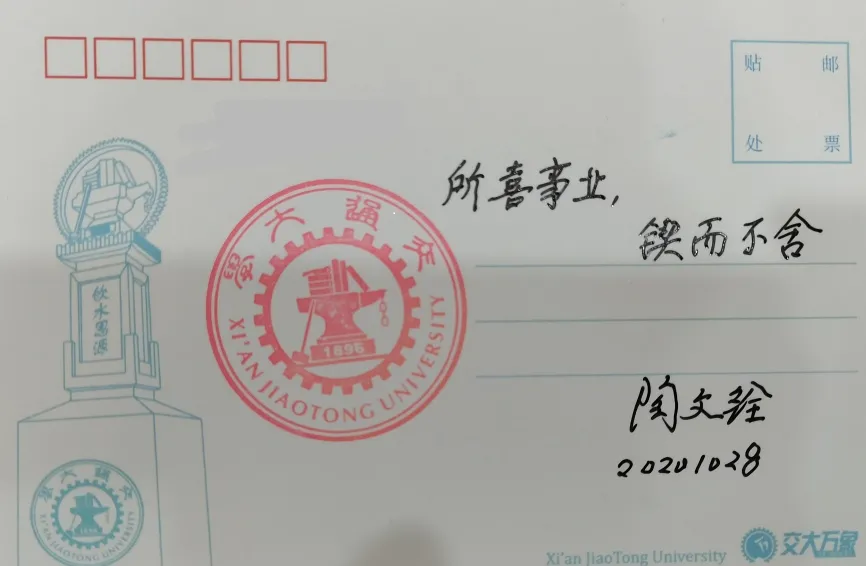

“所喜事业,锲而不舍。”先生毕生践行此句,也以此句教导我们。这短短八个字,饱含先生在热值传热学研究中付出的无数心血;这八个字,饱含先生对储能学子的无限希望;这八个字,更是我国能源科研事业在重重困难曲折中不断向前的缩影。

所喜事业,锲而不舍。破冰以何?热血而歌!

书桌上陶文铨院士亲笔的寄语,使大家对于先生回忆往事的情景历历在目。又听到远处的鸣笛,向西的列车正热情欢呼;又看到空中的青烟,热血青年强渡渭水,直穿山岭。历史的残笛鸣向现实,渐渐清脆,浓重煤烟褪去,墨彩让位蓝天。对,能源振兴的列车启动了,国家需求的长号吹响了,人民期望的未来要由我们以砖瓦砌成,科研事业的前沿将有我们活跃的身影,未知的领域将是我们探索的天地;正如六十多年前,先生摸索于西迁的未知之路,奋斗于西部的建设之中。

鞠躬尽瘁,精勤治学。这是听完陶文铨院士分享后最大的感触。仍记得先生的语气温柔,却又不失铿锵,八旬老人依然坚守在科研一线,一周日程表安排得紧锣密鼓;仍记得看到PPT时的惊喜与感动,未曾料想先生在百忙之中将小小访谈精心布置成淳淳教诲;仍记得先生畅谈80岁后想完成的事时由心而生的敬佩。谈及西迁,先生朴素言语里写满了对先辈的感恩,对学术的庄重,对学子的殷切期盼。先生的老师响应号召,为国西迁,义不容辞,在三秦大地上奉献热血;而先生用一丝不苟的钻研治学态度,将西迁精神最美的一面展示给莘莘学子。

作为交大西迁后第一批直接到西安报到的学生,陶文铨院士用亲身的求学执教科研经历勉励我们,同时也对储能专业给予厚望。所喜事业,锲而不舍。有陶文铨老先生作为榜样,储能学子一定会在这项新的学科领域中有所研究有所作为,不负期待,不忘使命,用青春书写储能的未来,用满腔热血交出一份满意的答卷。