近年来,作为光伏领域的新兴技术,钙钛矿太阳能电池以优异的光电转化效率和低温溶液加工特性,被视为下一代光伏技术的战略制高点。然而,如何在保持高转换效率的同时,确保电池的长期稳定性,始终是制约钙钛矿太阳能电池商业化应用的重大挑战。

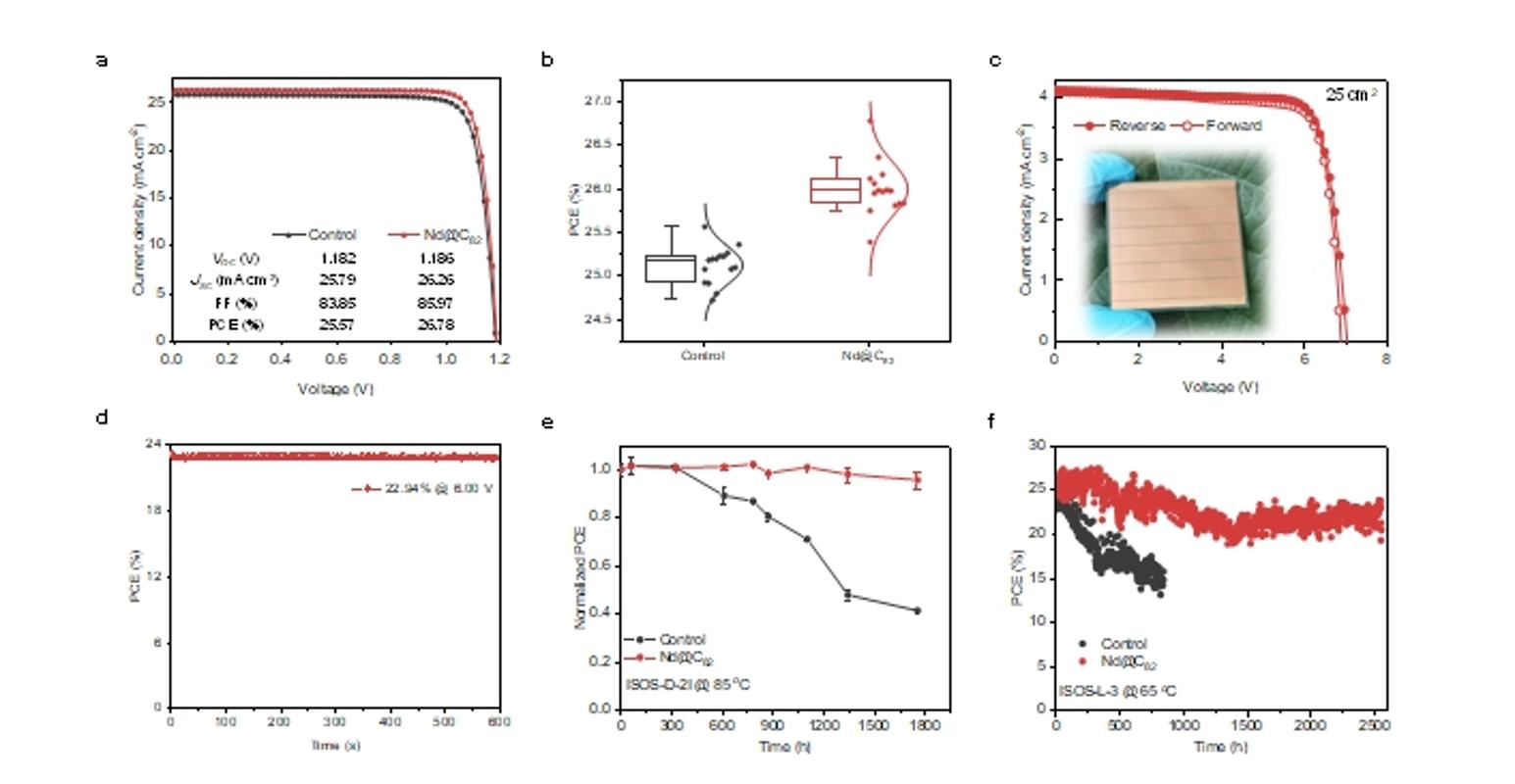

针对这一问题,西安交通大学物理学院梁超研究员(杨生春和杨志懋教授团队)通过分子界面工程,首创了一种内嵌金属富勒烯分子Nd@C82与聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)的耦合结构,对钙钛矿层进行原位封装,有效提高了钙钛矿太阳能电池的效率与稳定性。所制备的倒置型钙钛矿光伏太阳能电池的光电转换效率(PCE)分别为26.78%(0.08cm2)(认证值为26.29%)和23.08%(16cm2,模块),在湿热测试条件(ISOS-D-3标准)下经过1000小时效率仍保持在99%以上。这一创新成果揭示了一种分子界面极化调控新机制,将为高性能钙钛矿太阳能电池设计开发提供新路径。

该研究的核心创新点在于利用内嵌金属富勒烯分子Nd@C82作为电磁耦合传输介质,可通过界面极化增强电子提取能力和效率,进而耦合聚合物PMMA使该界面兼具了优异结构保护性能和超快电子选择传输特性,确保了电池中均质且超快电子提取,从而兼顾超快电子提取和原位封装的特点,促进均匀的电子提取并抑制离子相互扩散,最终显著提升了钙钛矿太阳能电池在高温、高湿等复杂环境下的PCE和运行寿命,拓展了其在户外及实际应用场景中的发展潜力。

该研究成果以《Nd@C82-聚合物界面应用于高效稳定钙钛矿太阳能电池》(“A Nd@C82-polymer interface for efficient and stable perovskite solar cells”)为题于4月8日在《自然》(Nature)期刊上在线发表。西安交通大学物理学院博士研究生林越辛、水源、朱文静,西安交通大学化学学院硕士研究生吕世丽,福建农林大学林智超博士为论文共同第一作者;物理学院梁超研究员、杨生春教授、杨涛研究员,化学学院蔡文婷研究员(丁书江教授团队),澳门大学邢贵川教授,河南大学李萌教授为论文通讯作者;西安交通大学物理学院为本论文第一完成单位。论文得到了西安交通大学分析测试中心在材料结构测试与分析方面提供的大力支持,特别是郭航、梁艳、周国庆和张杨提供了相关表征和分析支持。本研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、西安交通大学青年拔尖人才支持计划和中央高校基本科研业务费专项资金等项目的资助。

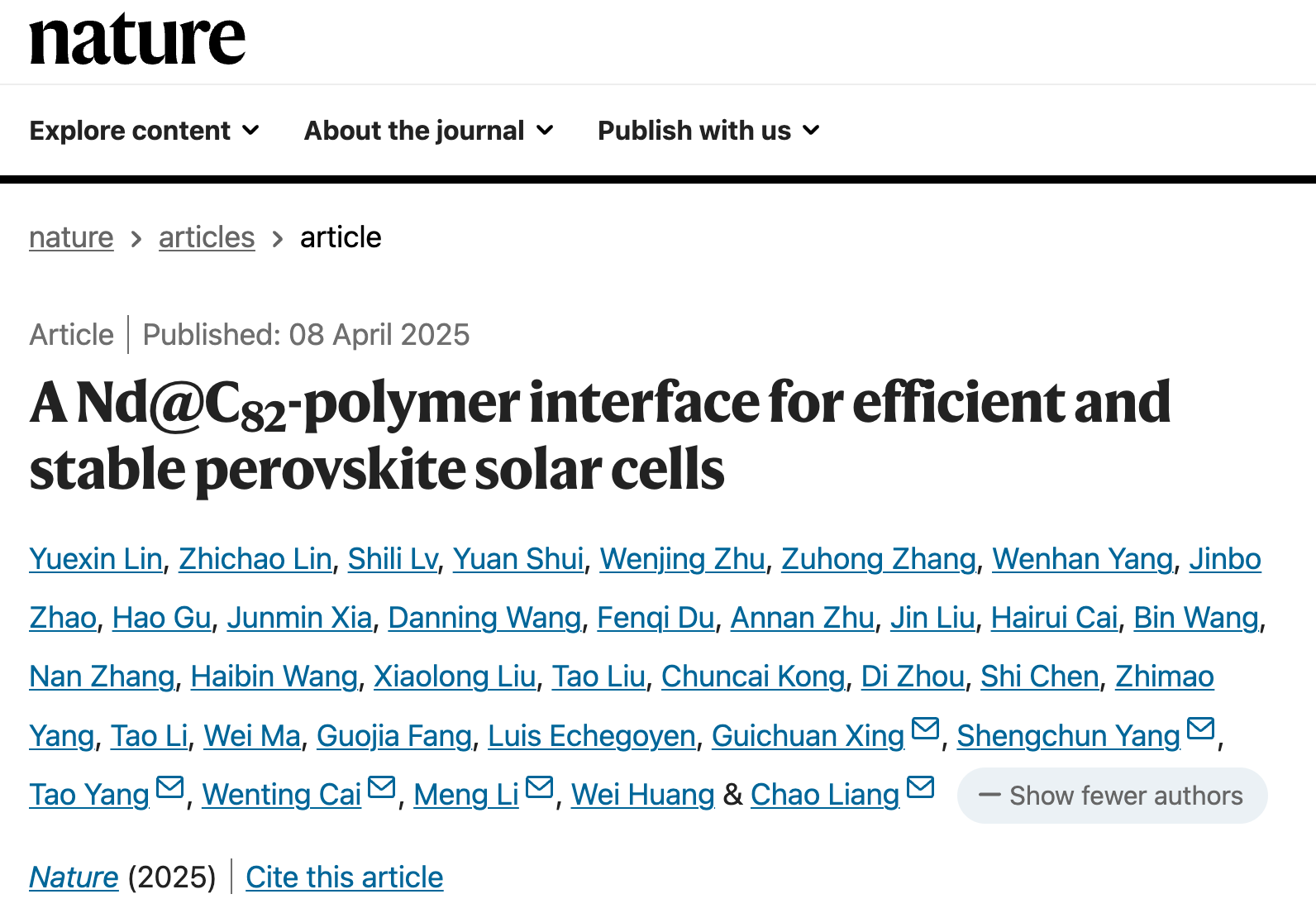

图1 内嵌金属富勒烯Nd@C82-聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)耦合层助力超快电子提取和离子扩散抑制。(a)C60,Nd@Cs(6)-C82,以及Nd@C2v(9)-C82的分子结构以及相应的电子局域化函数(ELF)。(b)钙钛矿/富勒烯的电荷密度差分布(CDD)。(c)计算出的不同富勒烯电子电导率。(d)具有Nd@C82-PMMA耦合层的倒置钙钛矿太阳能电池(PSC)的器件结构示意图。(e)横截面飞行时间二次离子质谱图。

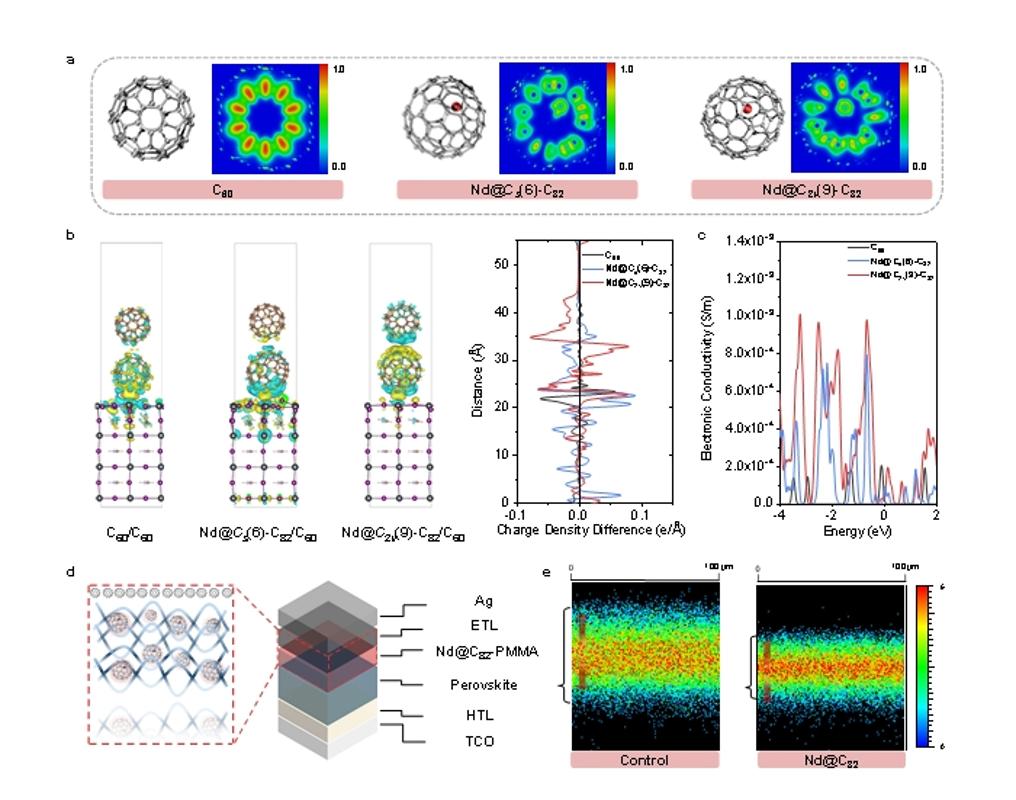

图2 具有Nd@C82-PMMA耦合层钙钛矿薄膜的电学和光学性质。(a-c)钙钛矿薄膜、钙钛矿/C60薄膜和钙钛矿/Nd@C82/C60薄膜的表面电势图。(d-f)钙钛矿薄膜、钙钛矿/C60薄膜和钙钛矿/Nd@C82/C60薄膜的表面电势变化。(g-i)钙钛矿薄膜、钙钛矿/C60薄膜和钙钛矿/Nd@C82/C60薄膜的光致发光扫描成像图。

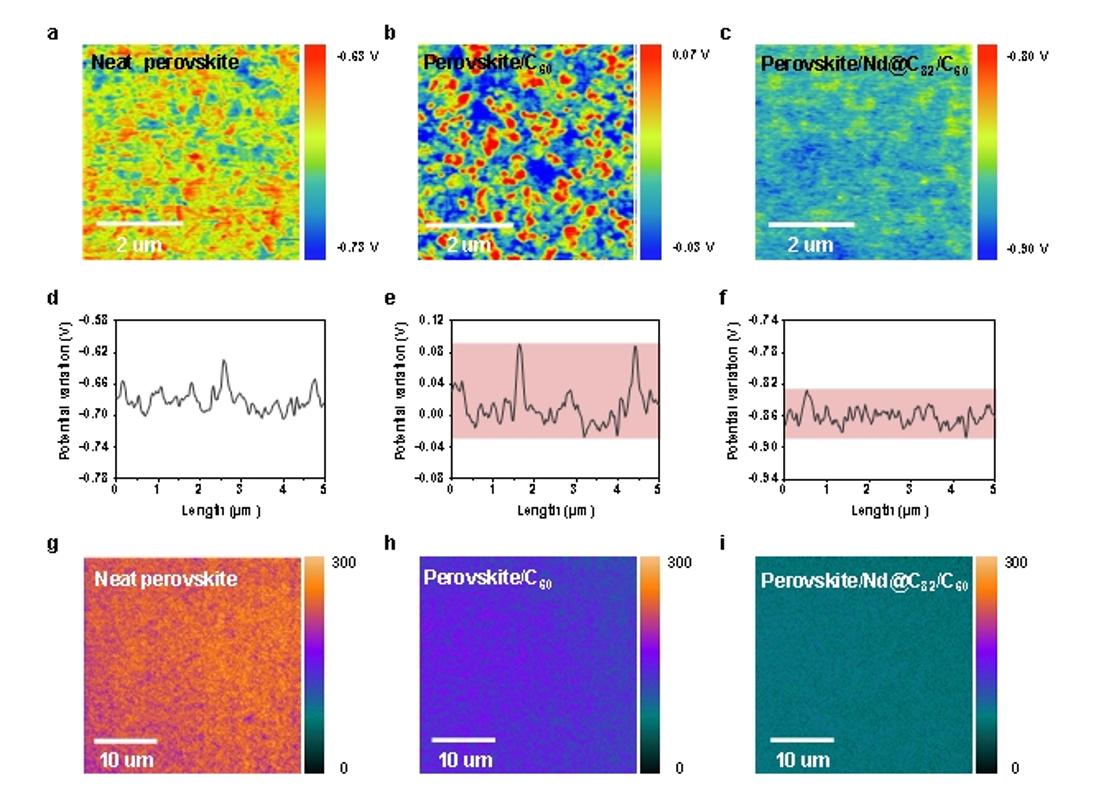

图3 Nd@C82-PMMA耦合层用于平衡电荷载流子传输。(a)钙钛矿薄膜、对照组薄膜(钙钛矿/C60)和Nd@C82(钙钛矿/Nd@C82/C60)薄膜的光致发光光谱图。(b)钙钛矿薄膜、对照组薄膜(钙钛矿/C60)和Nd@C82(钙钛矿/Nd@C82/C60)薄膜的时间分辨荧光光谱图。(c)钙钛矿/C60薄膜、钙钛矿/自组装单层(SAM)薄膜、钙钛矿/Nd@C82/C60薄膜的时间分辨荧光光谱图。(d)钙钛矿和电子传输层之间的能带排列。(e-f)能带排列示意图。

图4 基于Nd@C82制备器件的光伏性能。(a)最优的对照组和基于Nd@C82制备器件的J-V曲线。(b)从J-V曲线中获得的光电转换效率值的统计数据。(c)基于Nd@C82制备的最优模组的J-V曲线。(d)最优模组的最大功率点输出曲线。(e)基于ISOS-D-2I测试协议下器件的稳定性。(f)基于ISOS-L-3测试协议下器件的稳定性。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-025-08961-9

梁超研究员主页:https://gr.xjtu.edu.cn/en/web/0020220063/home

杨生春教授主页:https://gr.xjtu.edu.cn/en/web/ysch1209/1