12月13日,科技日报区域科技版头条刊发题为“西安交大实验室的“国家队”——在开放流动中集聚创新活力”的文章,全面报道了西安交大国家重点实验的建设和发展,全文如下:

近日,科技部揭晓2013年工程与材料领域国家重点实验室评估结果,11个工程领域国家重点实验室在64个参评单位中脱颖而出成为优秀,其中西安交大电力设备电气绝缘、动力工程多相流、机械制造系统工程等3个国家重点实验位列其中。

扎根于我国经济相对欠发达的大西北,西安交大这所老牌名校在工程与材料领域拥有5个国家重点实验室,如何短时间内一次实现三个“优秀”的华丽转身?该校党委书记王建华一语破的:坚持“顶天立地”,做好“八字方针”!

他说,“国家重点实验室要做得好,一定要坚持‘顶天立地’发展定位,基础研究要走在国际学术最前沿,应用研究要着眼于国民经济发展和社会进步的重大需求。虽然我国对国家重点实验室提出‘开放、流动、联合、竞争’八字建设方针,具体到每个国家重点实验室就是看谁做得好。”

立足急需 探寻学术最新前沿

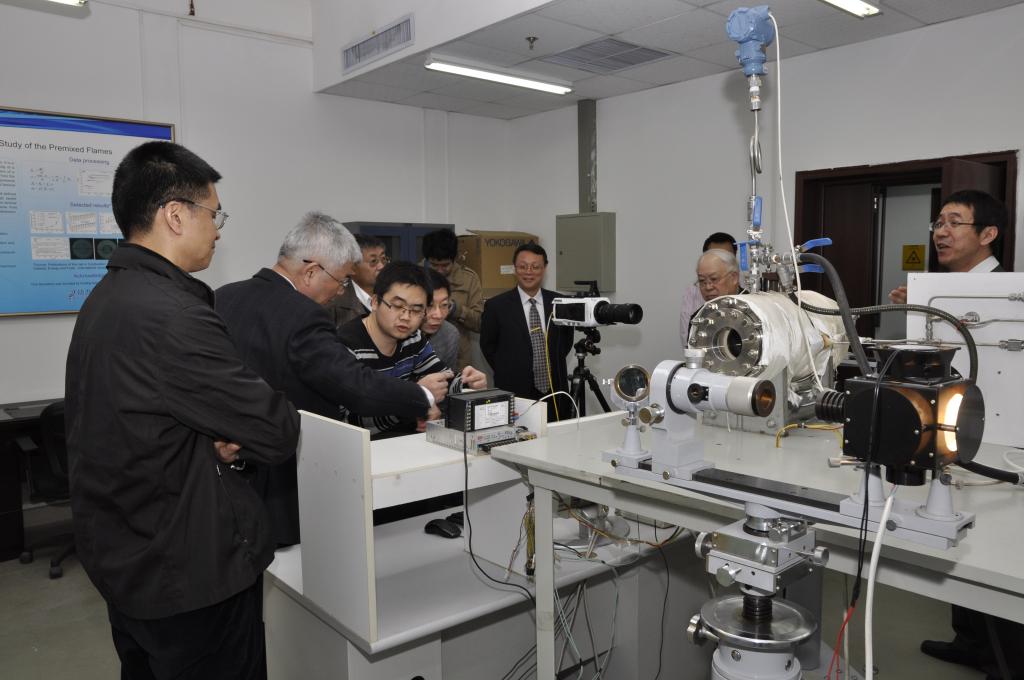

走进西安交大国家重点实验室,不难发现“立足国家战略需求,探寻学术最新前沿”几乎成为每个实验室可持续发展的共同追求。在这种精神力量的烘托下,大大小小各种有形设备、高端晦涩的科技术语、专注忙碌的研究人员等,这一切都让实验室看起来似乎离我们并不遥远。

国家重点实验室往往是一个学科的“国家队”,代表着国家在该领域的最高学术水平。西安交大国家重点实验室拥有大学最具优势的学科,紧紧抓住国家重大需求,走在学术研究最新前沿,从研究实力、队伍建设、凝聚团队、创新育人、服务国家等方面,在提升大学整体实力和服务国家战略需求中都扮演重要角色。

在工程与材料领域已连获3次优秀的西安交大多相流国家重点实验室,围绕国家在能源领域的发展目标,瞄准国家清洁能源战略需求,针对我国油气田生产“高能耗、高排放、低效率”现状,发明了油气集输的关键工艺和装备,成功开发了油气高效集输工艺中所急需的仪器、装置和关键装备,实现了油气集输的高效、安全和节能减排,节能减排效果显著,使经济开发边际油田成为可能,在追逐人类“节能减排、低碳生活”梦想中迈出重要一步。

作为我国动力工程多相流领域唯一的国家重点实验室,实验室在新能源与可再生能源新型转换技术基础研究方面独具特色,取得具有重要影响的进展,进入该领域国际学术最新前沿。实验室主任郭烈锦教授表示,针对我国急需大规模高效低成本的太阳能和生物质能洁净转化利用技术,实验室突破传统的生物质热解气化和太阳能热化学循环分解水制氢原理,原创性地提出太阳能聚焦供热与生物质超临界水气化耦合制氢新思路,获得具有自主知识产权的关键核心技术,实现了小型工业性示范,从基础理论和技术探索方面留住了天赐的光和热。

一直倡导和实施“服务型制造”的西安交大机械制造国家重点实验室,则围绕机械制造系统工程开展学科交叉研究,在推进信息与工业化结合中发挥了积极作用。实验室在制造技术、系统工程和管理工程交叉融合方面独具特色。目前,实验室在增材制造技术研究方面处于国际前列,该技术曾被英国《经济学人》称为改变未来生产和生活模式并实现社会化制造的技术。同样,曾被MIT Review誉为十大改变世界的科技之一的压印成形技术,实验室的相关研究成果登陆国际著名期刊Advanced Materials 封面文章,引领了微纳压印成形技术发展,特别是3D打印技术的研究和推广,彻底改变了传统制造业。实验室主任李涤尘教授说:“近年来,实验室又在生物制造领域进行开拓性研究,目标就是要将实验室发展成为引领制造系统工程发展的研究高地。”

瞄准国家重大需求和国际前沿方向,探索相关领域重大基础理论问题,突出“基础、综合、交叉、国际”特色,坚持基础理论研究与工程实践应用并重,促进国民经济发展,带动和提升整个研究领域的学术水平,这几乎成为西安交大国家重点实验室建设发展的“路线图”。

创新机制 激发科学创新活力

西安交大从国家重点实验室体制机制创新入手,以激发人的创新活力为根本,鼓励和支持实验室进行管理体制改革,并从政策、管理、硬件等方面给予重点扶持和保护,目的就是要从根本上解决如何整合优势资源、汇集优秀人才、凝练科研团队、提升科研实力、激发创新活力的问题。

在大学宏观政策的支持和指引下,西安交大将国家重点实验室建设纳入学校“985工程”和“211工程”整体建设之中,实验室也各显其能深化管理体制改革,电力设备电气绝缘国家重点实验室就是其中的一个缩影。

成立“国际学术委员会”,推进实验室国际化进程。2010年,电力设备电气绝缘国家重点实验室在全国率先成立“国际学术委员会”,聘请国际上最优秀的专家学者作国际学术委员,通过定期召开委员会议和委员短期学术交流等,开展实质性的管理和研究工作,对实验室的学术研究工作进行国际化视角的指导。

据悉,在14位国际学术委员中,其中IEEE Fellow就达9位,他们通过讲学和讨论的方式,为实验室搭建了与本领域顶尖科学家交流的平台,将本领域国际学术前沿的研究成果介绍到实验室来,并将实验室青年学术带头人推向国际学术舞台,有效地促进了实验室的国际化进程。

建立实验室“学术特区”,优化实验室研究环境。为了让国家重点实验室能够快速聚集一批研究领域及相关交叉学科建设急需的高层次人才和高水平团队,能够创立国际领先水平的学科方向,西安交大从政策上“放权”国家重点实验室建立“学术特区”,让实验室在队伍结构和人事管理方面有一定的自主权。

得益于学校的这一政策,电力设备电气绝缘国家重点实验室采用与国际接轨的管理模式,建立实验室的“学术特区”。实验室常务副主任李盛涛教授说,“学术特区汇聚海外一流学者将国外一流大学的创新文化带到了实验室,这种创新文化带动了实验室整体科研环境的变化。我们还尝试建立‘学术俱乐部’,作为一种新型科研合作模式的探索,希望能够创建跨学科的科研联合体。”

通过“开放课题”模式,打造实验室品牌效应。电气绝缘国家重点实验室通过“开放课题”运行制度创新,加强“立项、合作、验收”的过程管理,实现与国外平等合作的地位,将国内外优秀人才和项目吸引到实验室来,围绕实验室的需求做工作,近5年累计申请项目104项,批准50项,其中国外6项,形成了实验室的品牌效应。

据了解,这些开放课题围绕实验室研究方向,结合申请人的研究基础和特点,利用实验室的研究条件,对于开展电力设备电气绝缘领域的应用基础问题和共性关键技术问题的研究,凝聚我国电力设备电气绝缘领域的研究力量,推进实验室的国际科研合作具有重要意义。

“择优竞争”的用人机制,营造实验室创新文化。西安交大通过创新人才建设与管理制度,对实验室研究人员实行学校和实验室“双聘制”。在管理上建立研究人员业绩考核和奖励体系,每年对研究人员进行考核评估,实行“能进能出”的“末位淘汰”管理机制,促进实验室研究人员、管理人员和技术人员的合理流动,在实验室内部形成竞争的氛围,凝聚优秀研究人员,释放研究工作的创新活力。

电力设备电气绝缘国家重点实验室通过科研业绩考核和淘汰制度,实行实验室研究人员动态管理,建立业绩考核制度,进行业绩评价和排序,实行末位淘汰,同时吸纳优秀人员加入。李盛涛教授介绍说:“通过实验室人员的有序流动,充实和优化了基础研究队伍,吸引和凝聚国内外科技精英人才,形成人才聚集和流动机制,激发科研人员的创造性和创新精神,促进高水平科研成果的产出。”

创新“产学研用”体制,形成聚集效应。电力设备电气绝缘国家重点实验室围绕国家在电力能源和电力装备制造领域的重大需求,特别是国家电力能源“西电东送”战略需求,立足于电力设备电气绝缘领域的发展前沿,以“技术推动、需求牵引”为导向,开创了我国电力设备电气绝缘领域若干重要学科方向。

面对我国特高压套管长期依赖进口、关键技术一直被国外公司垄断,这一制约我国特高压主设备国产化急需解决的瓶颈问题,实验室肩负起振兴民族工业的重任,采取“产学研用”联合攻关的研发模式,积聚优势组成高效强大的研发团队进行科技攻关。2012年,以彭宗仁教授为核心的研发团队与中国西电集团经过6年联合攻关,自主研制成功的1100kV交流和800kV直流特高压套管,顺利通过国家能源局验收并投入生产,实现了中国特高压直流重大装备的国产化,打破了国外技术垄断,具有重大的社会效益与经济效益。

西安交大鼓励国家重点实验室深化管理体制改革,极大地发挥实验室在学科发展和队伍建设中的优势。西安交大金属材料强度国家重点实验室这次评估虽然未获优秀,但是10年三次评估“三连上”,呈现良好的发展势头,实验室紧紧抓住以力学性能为主要指标的材料设计和工艺优化基础研究,围绕材料服役失效机理及性能表征这一学科前沿和国家目标,获得了以Nature、Science论文和三项国家科学技术奖为代表的重要研究成果。同样,西安交大最具历史的机械结构强度与振动国家重点实验室通过体制改革,近年来从剑桥大学、牛津大学、加州大学、东京大学等国际一流大学和研究机构引进优秀人才20余名,39人次在国际国内学术会议作大会报告或特邀报告,形成了年龄结构和学缘结构合理、具有国际竞争力的研究队伍。

开放共享 打造人才聚集高地

西安交大通过创新实验室管理机制,形成激发创新活力的内在动力。为了对实验室的创新研究提供一个外部保证,西安交大进一步创新实验室环境和文化,营造世界一流实验室的氛围和文化,将国家重点实验室打造成集“开放共享、流动竞争、精英荟萃、国际风范”为一体的人才高地。

国家重点实验室作为国家在该领域的公共开放平台,做好“开放共享”工作是实验室建设的基础。为此,机械制造国家重点实验室提出这样一个目标:要建设一个集“设计制造、网络服务”为一体的服务型制造运行模式的国家重点实验室,专门建立与“设备使用率和实验效果”挂钩的考核机制,由用户对实验室管理和工程技术人员进行评价。李涤尘教授说,“为提高大型设备的利用率和实验室的良好运行,我们创新实验设备共享机制,加强实验设备的集中管理,实行网上预约,人人都可以根据设备使用状况安排实验,这极大提高了设备开放共享的运行效率。”

依托这样一个全面高效、开放共享的实验平台,西安交大注重创新实验室的环境和文化氛围,让研究人员能够有一个宽松的环境潜心研究,调动各学科具有不同特点研究人员的积极性,鼓励研究人员开拓新的研究领域和新的学科增长点,主动融入国际学术领域,提升实验室研究水平,这样的学术环境加上实验室的创新举措,吸引和凝聚众多国际一流大师加盟实验室。

动力工程多相流国家重点实验室通过成立研究中心和组建学术团队广纳贤才,2012年以日本国家材料研究院独立研究员Lionel Vayssieres博士和意大利罗马大学Enrico Traversa教授作为学术带头人成立“国际再生能源研究中心”。同时,以团队建制形式引入美国加州伯克利大学、美国劳伦斯国家实验室的SSMao团队、澳大利亚昆士兰大学功能纳米材料研究中心Max Lu院士团队来实验室长期开展工作。在这些国际顶尖学术大师的带动下,实验室一批中青年学术骨干围绕可再生能源的基础科学问题展开学术研究,极大开阔了中青年人才的学术视野,促进实验室中青年人才的快速成长。

西安交大何以吸引众多国际顶尖学者扎根西部,“放眼国际、立足国家”进行科学研究?这源于西安交大拥有“在开放中交叉融合、在流动中集聚人才、在竞争中激发活力、在联合中整合资源”的国家重点实验室平台,这个平台也成为西安交大带动学科发展、凝聚科技精英、培育高端人才、服务国家建设的“动力引擎”。

西交大王建华书记道出其中最根本的人文原因:西安交大国家重点实验室传承了胸怀大局、无私奉献、弘扬传统、艰苦创业的“西迁精神”,形成了西安交大特有的地域魅力和精神力量,并将这种精神融入到艰苦卓绝的科学研究中,赋予了实验室创新文化的新内涵和可持续发展的活力,凝聚了大批具有国际化背景的“新西迁人”,让西安交大实验室的“国家队”以改革创新的时代精神,逐步融入并走向世界。

文章链接: