“其实我的工作就是和尸体打交道,把尸体分离剖解、做成标本,把生命的意义化作知识去传承延续。”37年来,段保国一直在解剖学实验中心从事教辅工作,在幕后勤勤恳恳,默默付出。干一行、钻一行,他是非高学历的解剖专家,制作人体标本的高手。

走进解剖学实验中心的每一名学生,都会惊叹于标本室中陈列的标本:人体的每一个器官、每一条血管、每一根神经都清晰可见。大家都好奇这些标本是怎样制作的,到底是怎样的一双双巧手,完美地将这些组织精细地分离,鬼斧神工地呈现着生命的神奇?

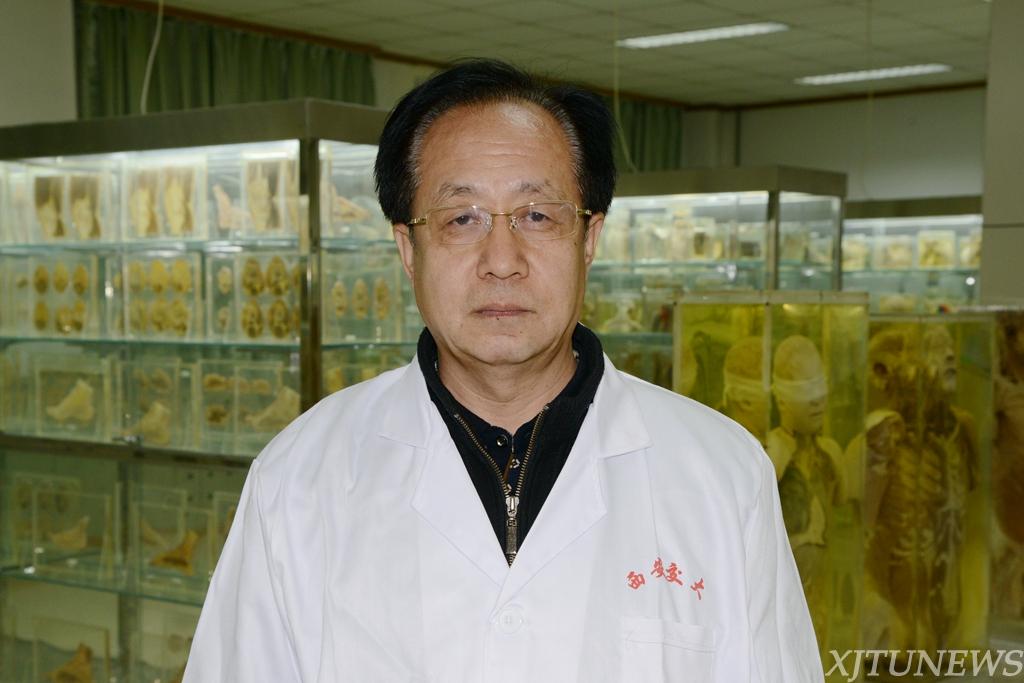

段保国就是这些“巧手”之一,37年来,他一直在解剖学实验中心从事教辅工作,一直在幕后,勤勤恳恳、默默付出;干一行、钻一行,他是非高学历的解剖专家。目前,他负责解剖学实验室的管理,教学标本的设计、制作等。380多平米的人体标本陈列馆,就是由他和他的团队“筑就”。

1977年2月,段保国以下乡知青的身份通过招工来到了医学院,因为在乡下做过几年“赤脚医生”,他被安排在解剖学实验中心从事教辅工作。“我们这代人,上过山下过乡,没什么苦和累的概念,工作对于我们来说就是一辈子的事。”就这样一干就是37年,他一直坚守在岗位上从未离开。37年间,陪伴他最多的是解剖室的标本和浓烈刺鼻的福尔马林味道。

初涉工作岗位的段保国并没有什么解剖的经验,而解剖学实验准备工作则需要熟练的技术。那时本科生的课堂里经常可以看到一位全神贯注、奋笔疾书的“大哥”,段保国重操课本,作起了蹭课大王。“人体解剖学是一门非常重要的医学基础课,学好这门课不仅需要下功夫记住书本上的知识,还需要多去实验室,多动手,多体会,在脑海中建立起立体的概念。作为实验教辅人员,更应该不断地学习、不断地提高。”1978年,他参加了卫生部委托原武汉医学院举办的全国人体解剖学技术人员培训班。1998年,时年41岁的段保国通过自学考试取得临床医学大专毕业证,圆了多年来的“文凭梦”。

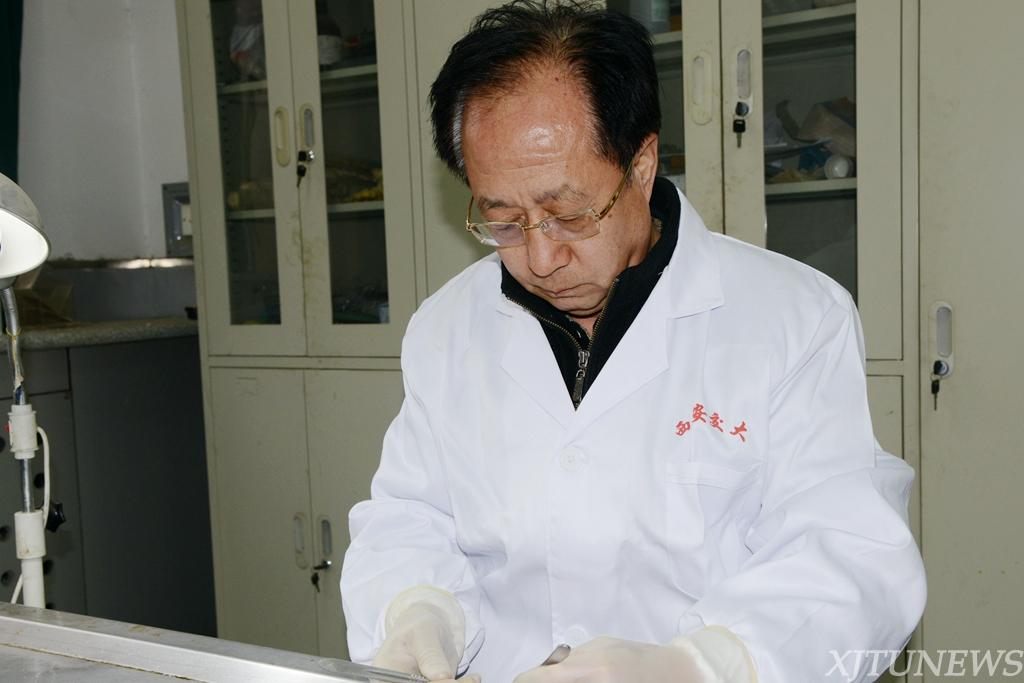

“其实我的工作就是和尸体打交道,把尸体分离剖解、做成标本,把生命的意义化作知识去传承延续。”他这样注解自己的工作意义。在日常工作中,他要搬运大量尸体,还要亲手制作不同专业需要的大量教学手摸标本。“这是个精细活,也要能沉得下心。”段保国每年平均制作教学手摸标本80多件,每一件标本都是一刀一剪的“工艺活”。人体解剖学教学标本属于软组织易损结构,血管神经极易在实验过程中损坏,段保国总是能精准地分离各条血管和神经,让它们清晰又完整地呈现在学生们面前。标本的制作过程非常繁琐,即使技术熟练的段保国,从分离剖解到固定保存,制作最简单的器官标本也至少要用一周时间,稍微复杂的标本则需要花费上月的时间。

“我学历不高,在那个年代也没有接受系统的高等教育。有的只是这么多年来一天天在解剖实验室积累下来的技术经验。干一行就要钻一行,要力争在自己的领域里做到专家的水准,把工作当成一项事业来干。”他熟悉各类不同层次解剖实验课的各个环节,指导全体解剖学教辅人员开展工作,并且在标本制作技术上不断探索新方法。他首次在校内成功制作了内耳雕制标本、淋巴管间接注射标本、利用酸脱钙制作头面部脑神经标本和人体断层解剖标本等。他还参与了大量的解剖学科研教学研究工作,获省部级奖2项,以第一作者发表论文4篇,参编解剖学图谱4部。

作为解剖学技术组组长,他总是善于苦中作乐,在艰苦的条件和枯燥的工作中制造笑声,活跃团队的工作气氛。制作人体解剖学标本的尸体材料都是经过10%的甲醛溶液灌注和浸泡保存的,在制作教学标本的过程中必须强忍着浓烈刺鼻的福尔马林气味进行操作,当技术组每个人都纷纷“涕泗横流”的时候,段保国总是轻松地打趣:“要是有人能发明出自动擦鼻机就好了。”由于解剖实验室教辅工作非常艰苦,先后有许多同志都离开了这个岗位,段保国经常和同事们交谈工作的意义,在生活和工作上送去温暖的关怀,将解剖学技术组建设成为团结的集体,为完成艰苦繁重的实验教学辅助工作提供了保障。

段保国就是这样勤勤恳恳,尽管他不曾出现在学生们的课堂上,但他始终把实验教学准备工作作为自己崇高的事业。尽管他在长年的福尔马林刺激下患上了严重的咽炎和鼻炎,但他始终坚守第一线,用精妙的技术和高度的责任心完成着一例又一例生命体的神奇演变。“做好一名实验教辅人员并不容易,需要一辈子的勤学苦练,还要一颗为培养人才服务并负责的心。”这就是白发斑驳、身躯微佝的段保国对自己职业的体悟。