李金,西安交通大学第二届“研究生教育青年优秀导师”获得者,管理学院教授、国家级青年人才,推进管工贯通的创新型复合人才培养,探索并构建起“基础方法+管理实践+前沿探索”育才体系,学生多次荣获国际和国内学术会议优秀论文奖。

从主体性教育到正反馈循环

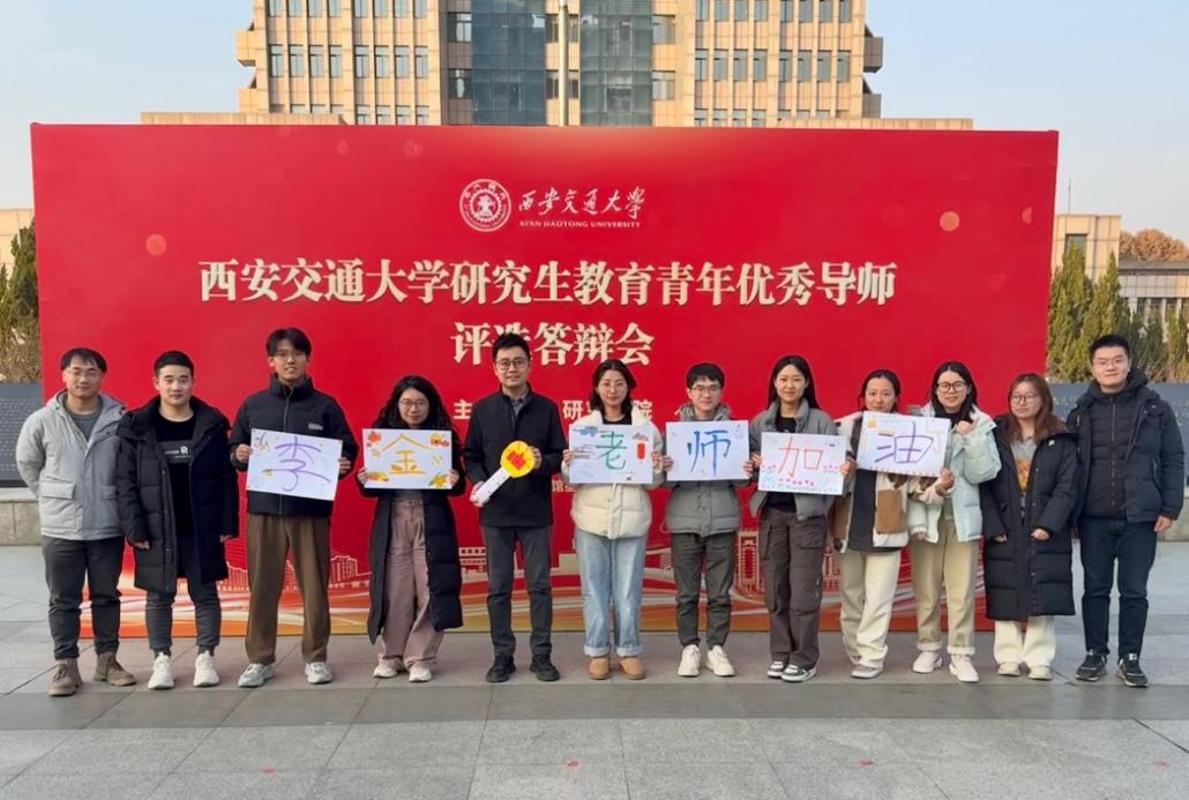

李金的办公室简单朴素,书柜上合照笑颜灿烂、奖杯熠熠生辉。“学生是这个团队的主体。”李金自豪地笑道,“那是评选当天,学生们自发为我‘打call’的照片。”主体性和正反馈,是他教研育才的关键词。

根据学生们不同的研究兴趣与教育背景,李金采取差异化培养模式,“我们围绕共同主题开辟不同方向。”以数字经济为主线,同组学生研究领域以小切口服务时代关切。有同学旁听了李金主讲的电子商务研究前沿课程,与云计算数据治理结缘,进组后专攻数据中心能耗优化;有同学在文献中觅得灵感,结合扎实的计量功底,钻研数据跨境风险管理。同学们充分发挥主观能动性,在各自领域闪闪发光,为数字经济共同目标贡献力量。

正反馈让科研的“冷板凳”坐出了“热乎劲”。从论文见刊到成果转化,再到日常肯定,团队氛围向上向好。“正反馈对学生和老师是一样重要的,鼓励我们继续做得更好。”李金分享道,“这次获评青年优秀导师对我们团队既是鼓励也是鞭策。”正是这源源不断的正反馈,激励着团队在良性循环中不断攀登一座座科研高峰。

贯通“上下”的精准科研

“科研有两个不同的发展路径。”李金说,“一是我们自由探索,读文献发现问题,访企业获得反馈,这是自下而上。另一种是自上而下,立足国家发展战略,寻找研究主题。”“自下而上”的灵感萌蘖于孜孜不倦的躬行求索,“自上而下”的攻坚植根在心系天下的使命担当。

在管工贯通背景下,两种科研模式都面临一个核心难点:科学问题的精准转化。“从发现问题到提取研究问题,再到转化为科学问题,中间过程往往会很难。”散点式现象距离科学问题尚远。面对这一挑战,李金带领团队通过持续迭代,逐步厘清关键问题,“我们的方法就是广泛地去调研、广泛地去咨询,一步步把问题凝练出来。”团队从学院、学会资源入手,积极发挥校友企业力量、吸收管理业界经验,“我们主动去跟企业交流,看看企业真问题是什么,我们怎么样去解决这些真问题。”团队在交叉领域反复推敲、精准定位,逐步将分散的现实需求转化为精准的科学问题。

“如果我们的成果局限在论文上,就是纸上谈兵。”李金积极带领团队与企业一线主体合作,不仅实现痛点蒸馏,更将科研产出反哺社会,构建起从实践中来、到实践中去的产学研用闭环生态。

培养全球胜任力

当被问及如何用一个词来形容自己的学生时,李金说:“我的第一反应是‘全球胜任力’。”短短五字,不仅凝聚着他对学生们当前学术素养与跨文化沟通能力的充分肯定,更寄托了他对学生未来能够纵横国际舞台、应对全球性挑战的深切厚望。

在过硬的专业本领之外,全球胜任力既蕴藏于待人接物、为人处世的细微之处,也彰显于在国际舞台上传递中国智慧的深厚能力。团队成员早已在实践中反复锤炼打磨这一综合素养。“你们看,那个圆形玻璃制品,是我学生在信息系统国际会议(ICIS)获得最佳学生论文奖(Best Student Paper Award)时带回来的奖杯。”李金指着书柜上的奖杯,语气中洋溢着自豪,毫不吝啬对学生的称赞,“看把我得瑟的,自己读博士时没拿过的奖,被我学生拿到了。”这份“青出于蓝”的背后,是老师的悉心托举,更是全球胜任力培养范式的生动写照。

团队里还有两位成员即将奔赴香港进行联合培养,他们将在全英文环境下磨砺专业技能和科研水平。“把自己呈现出来,让世界听到我们的声音。”李金寄语学生。李金教授团队未来将继续以专业钻探科学边界,以真诚凝聚寰宇同心,展现中国青年学者的卓越风采。