为深入推进人工智能与人文经管类课程教学的深度融合,助力教师提升AI 时代教学创新能力,10月30日,教师教学发展中心举办“人工智能赋能课堂教学实践(人文经管类)”教学工作坊。活动聚焦人文经管类学科特色,邀请新媒体学院王威力副教授、外国语学院钱希教授、经金学院董志龙副教授担任主讲人,通过“理论+案例+实操”的形式,为在场教师提供可借鉴、可落地的教学方案。活动由教师教学发展中心副主任张健主持,来自新媒体学院、外国语学院、经济与金融学院等多个人文经管相关院系的教师参加活动。

王威力以“人工智能赋能新闻传播学科教学创新研究”为主题,基于自身教改项目实践,提出“人工智能素养”培养的核心目标,表示需引导学生辩证看待AI的“乌托邦愿景”与“投报愿景”。通过跨国比较研究的数据分析,他指出,不同国家对AI的认知存在显著差异。在课堂实践环节,他分享了“AI生成音乐与封面图”“虚拟小镇居民行为模拟”“假新闻鉴别实验”等案例,展示如何通过AI工具提升课程互动性,同时让学生直观感受AI的潜力与风险,引导学生掌握虚假信息鉴别方法,树立技术伦理意识。

钱希则聚焦AI在语言教学中的实践路径,以“学术英语口语”课程为例,提出“目标导向、互动平衡、独立思考”三大AI融入课堂原则。她强调,AI应用需避免“炫技式使用”,应紧密贴合教学痛点,针对“学习资源碎片化”“课时压缩导致互动不足”“个性化测评缺失”等问题,构建了“数据驱动、资源协同” 的教学体系:通过打造课程专属知识库,接入大语言模型形成“精准答疑AI助教”,开发“小组口语智慧互评系统”,通过设定动态评分规则,解决课堂讨论参与度低、评价流于形式的问题。设计“AI创意引擎”“个性化导师”等课堂场景,形成“信息差”促进深度交互,有效提升学生语言应用能力与课堂参与质量。

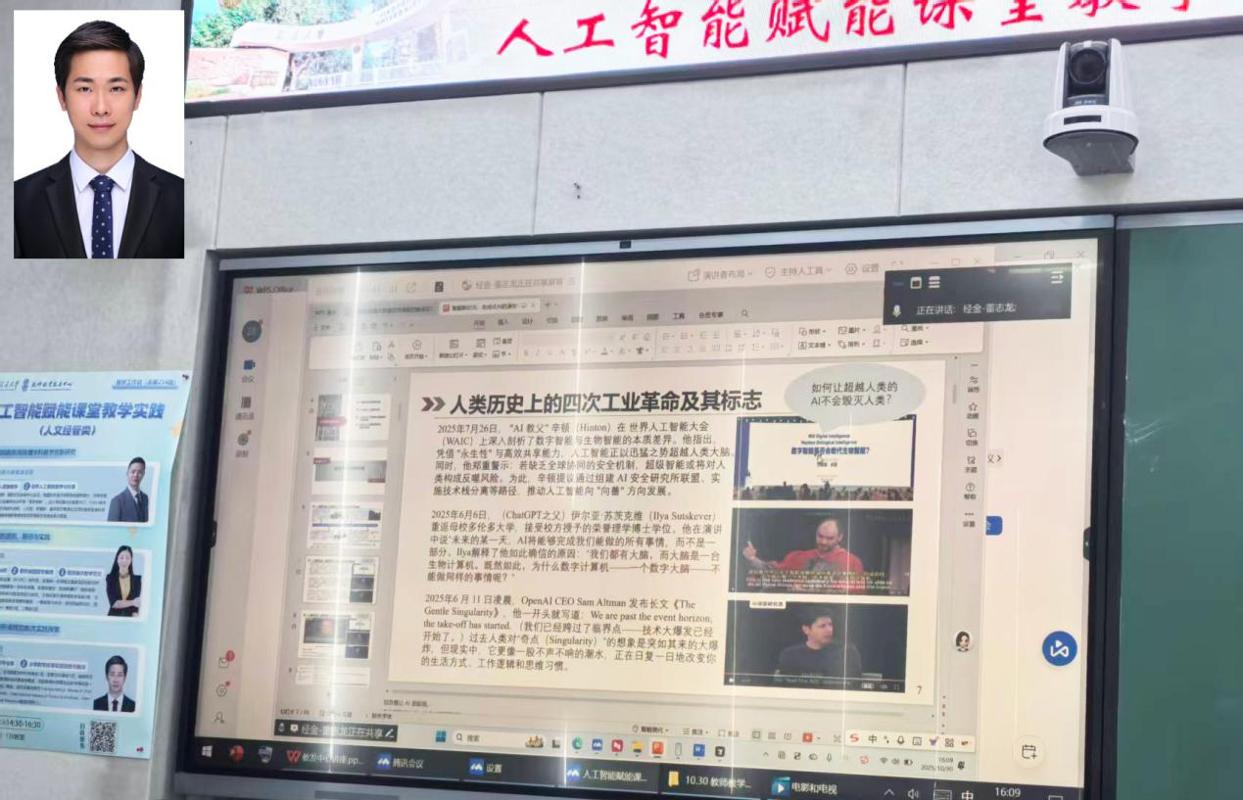

董志龙从跨学科视角出发,结合《金融大数据分析》课程改革经验,分享AI在“自适应学习”中的实践探索。他提出“学生学习五步法”,即利用大语言模型分析学生简历生成个性化画像、基于画像设定学习目标、学前测试定位能力短板、AI助教提供24小时答疑、学后测试完成闭环。他强调,“课程知识库建设”非常重要,通过让学生参与“AI问答对校验”“语料库清洗”等任务,既夯实课程知识,又培养学生对AI生成内容的判断能力。他演示了如何通过“零代码智能体搭建”快速创建课程AI助教,以及如何利用AI辅助完成“量化选股”“风险识别”等项目式教学任务,展现AI对复杂学科教学效率的显著提升。

在分享环节,现场教师围绕“AI生成内容的思想性界定”“如何避免学生产生技术幻灭感”“跨学科AI教学资源共享”等话题展开热烈讨论。针对教师提出的“AI可能替代人类创造性工作”的担忧,王威力表示,教学中需引导学生认识到“AI是工具而非替代者”,重点培养“人机协同” 的思维与能力。钱希则结合“TPACK整合技术的学科教学知识模型”,强调教师在AI教学中需平衡“学科知识、教学法知识、技术知识”,通过精准教学设计发挥AI最大价值。

本次工作坊是学校“AI赋能教育教学七大工程”的重要组成部分,后续将持续聚焦不同学科特色,推出医学专场活动,搭建跨学科AI教学交流平台,推动AI技术更精准、更高效地服务于课堂教学,助力学校人才培养质量持续提升。