近年来,新型冠状病毒(SARS-CoV-2)全球大流行,叠加流感病毒(IAV)、呼吸道合胞病毒(RSV)等高致病性呼吸道病毒的频繁暴发,给全球公共卫生系统带来前所未有的重压。既往研究大多聚焦于病毒的“活体传播”,对个体死亡后病毒存活与感染性变化缺乏系统性研究。尤其是在尸体处理、法医学检验与高风险职业暴露等环节,病毒是否在死后仍具备传染力?在不同组织中如何分布?不同病毒之间的存活时间是否存在差异?这一系列关键问题长期被忽视,却直接关系到法医、医生、防疫人员等高风险从业人群的生命安全,亟需开展交叉学科的前瞻性研究攻关。

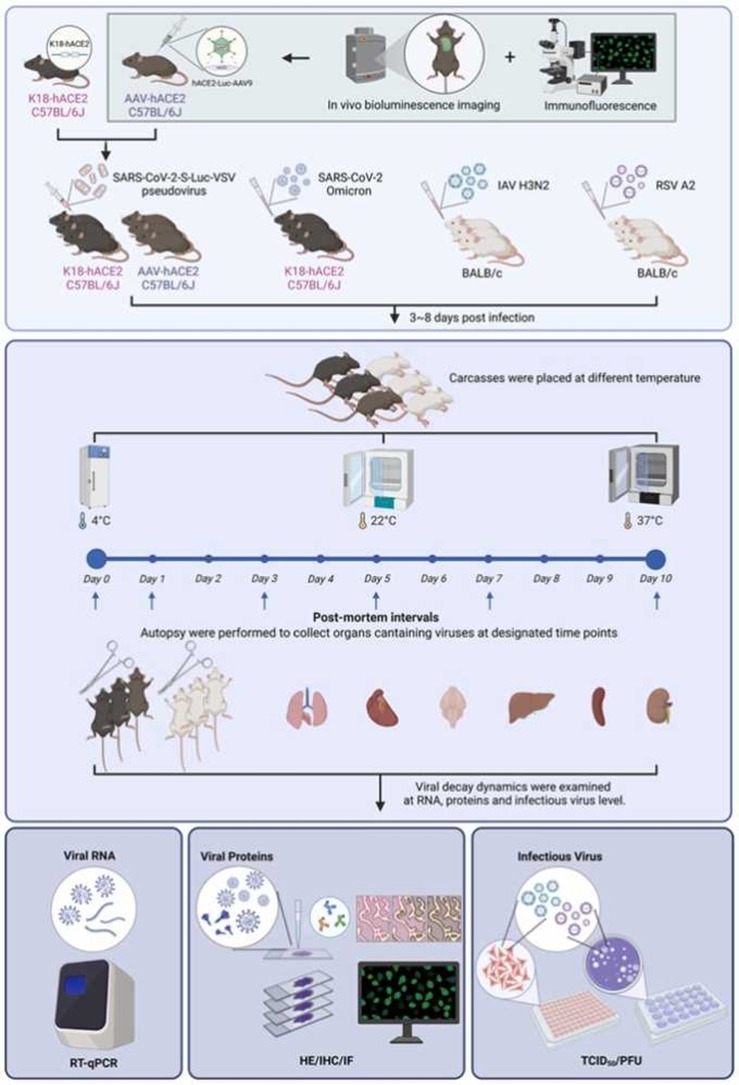

西安交通大学法医学院联合公安部鉴定中心等多家单位,在国家重点研发计划支持下,通过建立高标准小鼠感染模型,构建全球首个多病毒、跨温度、跨组织的死后感染动力学研究体系,从多个维度还原“死亡之后的病毒轨迹”,明确了温度、组织类型与初始病毒载量是影响死后病毒传染性的三大核心变量,填补了法医学与传染病学交叉研究的重要空白。2025年4月,研究团队成果在国际传染病领域权威期刊Journal of Infection上正式发表题为 “Decoding Post-Mortem Infection Dynamics of SARS-CoV-2, IAV and RSV: New Insights for Public Health and Emerging Infectious Diseases Management” 的研究论文。该研究首次系统阐明了新冠病毒(SARS-CoV-2)、甲型流感病毒(IAV)与呼吸道合胞病毒(RSV)在宿主死后不同组织、不同温度条件下的稳定性、分布特征与传染潜力,为遗体管理、尸检防护标准制定、新发传染病防控与突发公共卫生应急提供了坚实的科研依据与实践指导。西安交通大学法医学院陈润博士为第一作者,硕士生郝泽一为共同第一作者。西安交通大学法医学院王振原教授、孙钦儒副教授等为共同通讯作者。

该研究发现SARS-CoV-2在4℃条件下稳定存活超过7天,在室温与37℃下亦具备最长达5天的活性;相较之下,RSV的感染性仅维持24-48小时,而IAV数小时内迅速失活;表明SARS-CoV-2具备最强的死后感染持续能力,为后疫情时代的遗体管理、器官移植和职业暴露防护提供精准量化标准。此外该研究还突破性界定死后72小时(常温)和24小时(37℃)为SARS-CoV-2的高感染性传播窗口期;创新性发现大脑为SARS-CoV-2长期驻留的关键贮藏库,这是 RSV 或 IAV 所不具备的特点;并首次阐明自溶介导的病毒-宿主协同降解机制。研究结果呼吁建立病毒类型-温度-时间三重变量分级防控体系,为不同遗体处理环境与尸检操作制定科学的风险分级标准。

原文链接: https://doi.org/10.1016/j.jinf.2025.106489