2015年9月3日是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念日。在世界瞩目、举国共缅的伟大时刻,于烽火中诞生的西安交通大学医学部也已从容走过78年的苦难与辉煌。西安交通大学医学部,是由国立北平大学医学院在抗战烽火中内迁陕西后重建发展而来。她继承了中国现代医学教育的火种,扎根西北,历经磨砺,汇同陕甘医学,奠基并发展了西北地区的现代医学及医学教育,谱写了中国现代医学百年发展史上的壮丽篇章。让我们一同回望历史,缅怀先辈,为争取新时代的伟大胜利积蓄力量!

百年传承 抗战迁陕

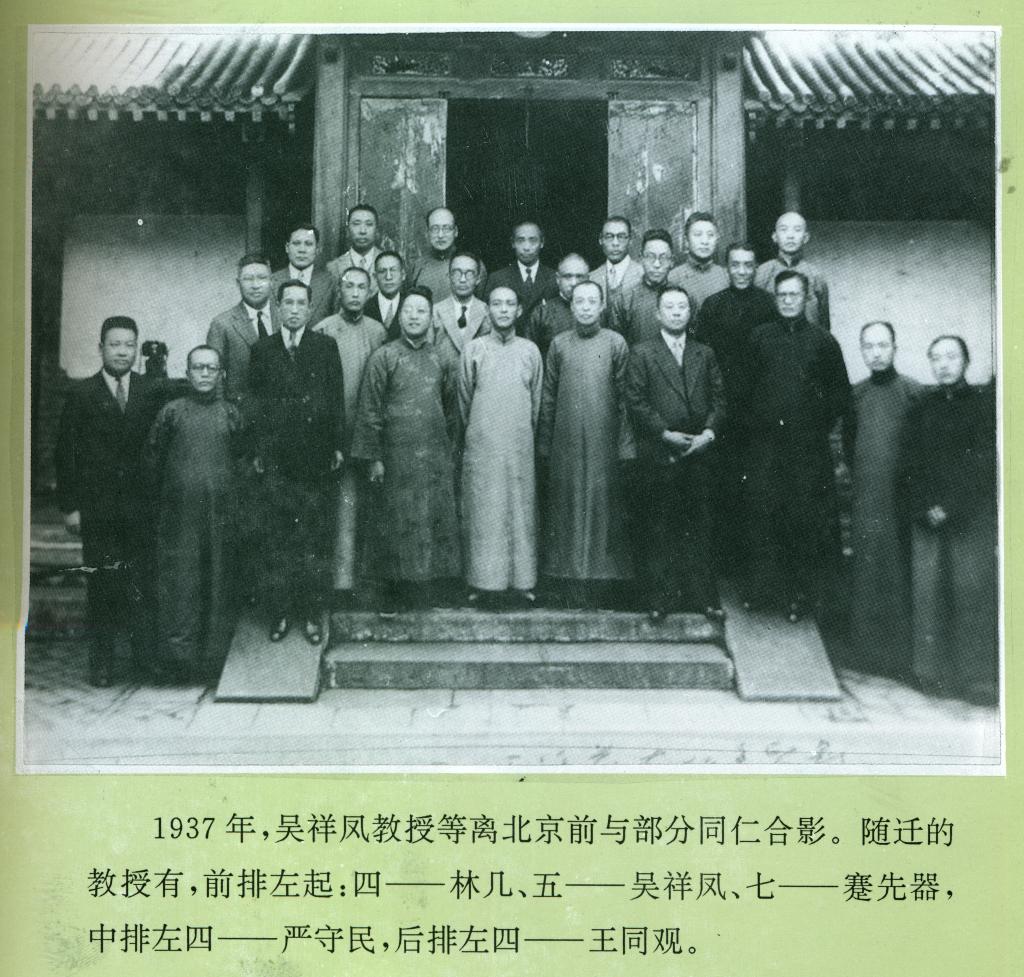

成立于1912年的国立北平大学医学院,是当时中国最负盛名的高等医科学校之一,被公认“汇集了一大批卓有成就的国内外知名学者,他们代表了当时我国医药卫生各学科的最高水平”,对中国现代医学教育发展影响深远。1937年卢沟桥事变爆发,平津相继沦陷,日军迅速展开对我国文化教育机构的疯狂破坏,妄图在精神文化上毁灭中国,一时间风雨如晦,人心惶惶。当此国家民族生死存亡之际,保护和抢救中华文化之根基以及近现代科教文卫事业发展之成果,已成燃眉之急。时任国立北平大学校长徐诵明按国民政府教育部9月10日令,号召全校西迁,与北平师范大学、北洋工学院合组国立西安临时大学,以保留高教火种,培养抗战力量,收抗战复兴之效。时任北平大学医学院院长的吴祥凤召集王同观、蹇先器、颜守民等教授在自己家中开会,传达教育部训令,并当场签名,表示要保持民族气节,坚决不为日伪服务,即日内迁西安办学。10月18日,国立西安临时大学正式成立,设文理、法商、教育、工、农、医6院23系。北平大学医学院改称国立西安临时大学医学院,附属医院随校迁陕。

抗战迁陕后,医学院虽仓促建校,设施简陋,但师资力量堪称国内一流,教授多为海归博士。师生们忍辱负重,不忘教学为抗战服务, 12月,医学院组织抗日宣传队赴宝鸡、汉中等地,行程千里,宣讲抗日救亡道理,宣传防空防毒知识,为群众看病解难,受到沿途民众和当地政府的热烈欢迎和鼎力支持,以烛火之光点亮民族希望。

1938年3月,日军攻占临汾,轰炸西安。为安全防备,师生们徒步半月,翻越秦岭,迁往汉中,继续民族教育和医学事业。借汉中联立中学校舍和交通银行房屋进行教学,借南郑卫生院32间房屋开办附属诊所,作为群众看病和学生实习基地。汉中地处偏僻,交通阻塞,办学条件极其简陋,临时校舍多次被日机炸毁,人员、财产损失惨重。但广大师生不屈不挠,愈挫愈强,到1942年,医学院学生达到近300人,附属医院设各类病床80张,日门诊量300余人次。学校遵“研究高深学术、培养医学专门人才”之宗旨,建立多个基础学科研究室及多个临床专科诊察室,还主办战时救护、公共卫生训练班,指导当地医院诊所工作,组织乡村巡回医疗,研究开发国药,开展流调分析,接受治疗了大批前线下来的伤员,成为抗战时期大后方四大医学院之一。教师们自编自印教材,秉烛备课研读,带教学生一丝不苟,诊治疾患兢兢业业;学生认真读书学习,心系民族危亡,立志服务社会、服务抗战。汉中办学期间,多名国内外知名的医界名流在医学院工作,如儿科教授颜守民,眼科教授刘新民,皮花科教授蹇先器,耳鼻喉科教授杨其昌(在日军轰炸中牺牲),内科教授李宝田,外科教授万福恩等,他们儒雅的学者风范、高超的学术造诣和诲人不倦的师承,留下了优良宝贵的学术传统。

扎根西北 艰苦奋斗

抗战胜利后,国立西北医学院师生服从国家建设发展大局,自1946年8月从汉中迁校西安至今,成为扎根建设大西北的先行者。1956年5月,西北医学院迁至西安南郊,同时将附属医院一分为二,留在原址的改名为第二附属医院,新建于南郊的定名为第一附属医院。这两医院的确同宗同源,回顾医学前辈曲折抗战史,身担重责,艰辛求存,他们在无情轰炸中的牺牲令人痛惜!历史,需要铭记!建国后万象生机,迎来一次新的发展!1950年侯老任西北医学院代院长,认为西五路那片地势狭小,不利发展,在各校南郊购地潮的形势中也申请南郊土地拟主体南迁,51年初上级批准购买如今纬二街十字周围这片1000亩地建学校、医院和家属住宅区。53年西五路西北医学院的医院部分改名西北医学院附属医院。在侯老督促建设下,55年夏,校本部南迁现在校园,一些教研组及高年级学生暂留西五路。56年8月,南郊这个校本部附近的新医院定名西北医学院第一附属医院,原附属医院改名第二附属医院,院长改任一附院代理院长。9月,西北医学院改名西安医学院,一附院个别科室开诊,基建尚未完。1957年初,一附院落成,西安医学院两附院领导班子成立,一拖二形式确立,2月一附院正式开门,3月一附院外科首开胰十二指肠切除术得胜!此后,学校历经“西安医学院”“西安医科大学”数次更名。2000年4月17日,经国务院批准,西安交通大学、西安医科大学、陕西财经学院三校合并,组成综合性的新的西安交通大学。至此,这一支自抗战烽火中诞生的珍贵火种历经风雨,最终成为西安交通大学医学部。

七十八年扎根西北的艰苦岁月,西医人走过风风雨雨,始终不忘艰苦奋斗的抗战精神。在新中国成立后的建设过程中,仍然涌现出一大批可歌可泣的英雄人物和光辉事迹。

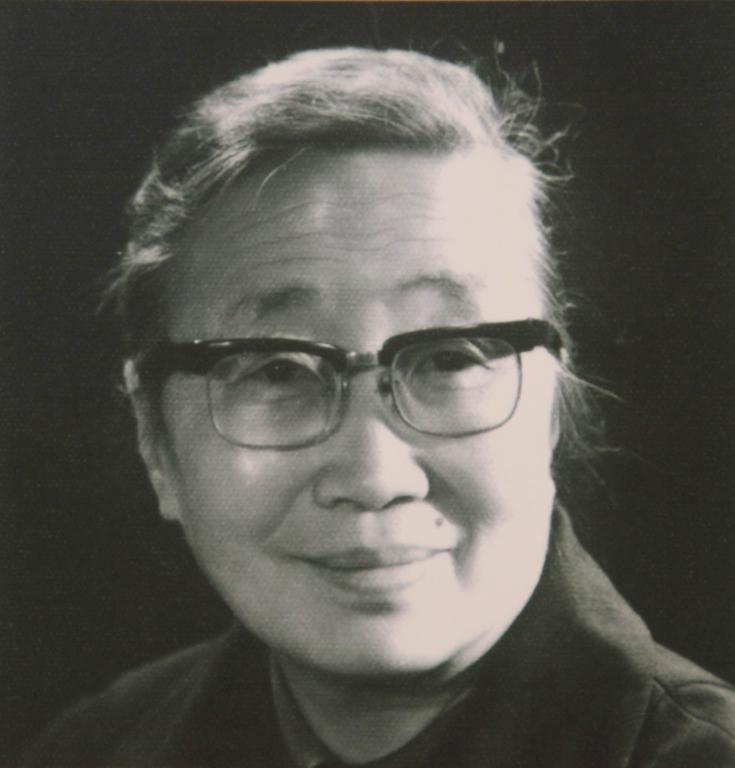

董淑芬(1919~1982)教授是我国著名的颌面成形外科专家,童年的苦难经历和抗美援朝中的救护工作使她具有常人无法企及的坚韧和执着。1957年董教授在西安医学院创立国内首家口腔颌面成形基地,成功地施行了8900余例颌面成形手术,备受国内外同行赞誉。一位来访美国专家感慨说:“我这水平,在美国已是百万富翁了,您一定会成为亿万富翁的!”她回答:“我愿意到美国去学习,但我不会做亿万富翁;在我们祖国为人民服务,我就满足了。”1981年,董教授奔走呼吁的口腔医院基建计划经卫生部批准后,她兴奋至极,强忍晚期乳腺癌的折磨,一如既往地从事教学、科研、医疗和医院建设工作。弥留之际捐出多年积蓄15000元作科研基金、个人藏书捐给院图书馆。次年董教授辞世,骨灰撒于医院五层楼顶,她将永远凝望着她热爱和为之奋斗一生的口腔卫生事业。

殷培璞(1923~2004)教授是著名骨科专家,大骨节病专家,1948年从西北医学院修业期满后,即被派往前线的芜湖弋矶山医院工作,救治了大批解放军指战员,为革命胜利贡献了力量。1978年,殷教授深入麟游县开展大骨节病普查普治工作,提出“吃杂、改水、讲卫生”综合防治措施,长期蹲点在杨家堡村,与群众同吃同住同劳动,建立大骨节病防治基地,培育“晚期大骨节病矫形手术”学员30余人。他多方筹集基金,送医送药上门,为1000多例大骨节病患者实施了手术,挽救了大量生活不能自理的患者,与麟游人民建立了深厚的感情。殷教授去世后,麟游人民将他的骨灰安葬在麟游境内页梁山区,把他的功绩载入《麟游县志》,并立碑撰文永远铭记这位“送瘟神”的老人。

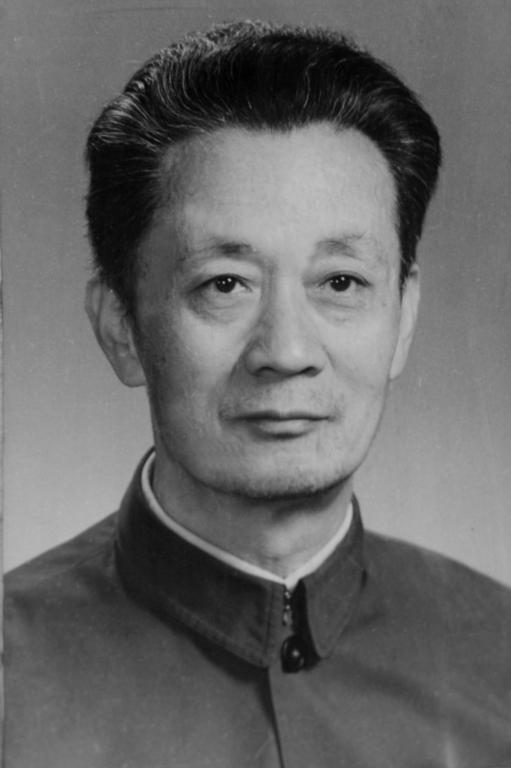

陕西省原卫生厅厅长张铝重先生,曾经参加过抗日战争后方工作和解放战争前线战斗。也曾担任第一附属医院院长,他任院长时,彼时正值政治形势风云变幻、举国经济堪忧之际,医院建设和业务开展面临巨大的困难:部分病房破损急需重建,但基本的水泥供应都捉襟见肘,病房及教学科研单位的水、电供应也常因资源紧张而不定期中断,困难数不胜数。张院长一马当先,顶着巨大压力,为医院建设改造工作殚精竭虑,亲临一线,多方奔走,他趁省市领导来院看病的机会,深入汇报医院面临的实际困难。在此期间,张院长多次累倒病倒,但他不惧艰辛、拼命三郎的奋斗精神,最终使问题得到解决,也在医院发展史上留下了浓墨重彩的一笔!

承载厚重 继往开来

如今的西安交通大学医学部,承载着历史的苦难与辉煌,始终不忘先辈抗战迁陕、扎根奋斗的精神,成为西北地区培养高级医学专业人才的摇篮,中国高等医学教育的一颗明珠。

医学部下设七院一系五中心,拥有4个国家重点学科,24个国家临床重点专科,5个国家和省级优秀教学团队。学部现有正、副教授1000余名,中国工程院院士1名、教育部创新团队2个,享受国务院政府特殊津贴专家近200人。多年来承担国家以省部级基金资助项目 2000多项,获国家及省部级科研成果奖、专利400余项。三所直属附属医院名医荟萃,医术精湛,开放床位5000余张,年门诊量400多万人次,年住院患者18万人次;10所非直属附属医院共有床位近9000张。

从国立北平大学医学院到西安交通大学医学部,历经百年传承和在陕七十八年的努力拼搏,在抗战烽火中涅槃,在苦难奋斗中辉煌。而今,从西安交通大学医学部走出的毕业生遍及海内外,为人类健康事业建立卓越功勋。其伟大的抗战迁陕精神必将辉映人间,激励后来者秉承“尚德尚医、求是求新”的崇高理想,继往开来,争取新时代的伟大胜利。