2021年,西安交通大学在创新港启动了“产教融合、协同育人”创新工程。电信学部信息与通信工程学院张安学教授团队的青年教师郭诚充分发挥校企联合平台优势,牵头和参与了电磁与信息技术研究所团队主持的多个国家级和企业委托的科研项目。作为西安交大众多投身于产教深度融合的青年教师的一员,他依托校企联合平台,充分发挥自身优势,为科技创新和产业创新贡献力量。

与产学研深度融合的“结缘”

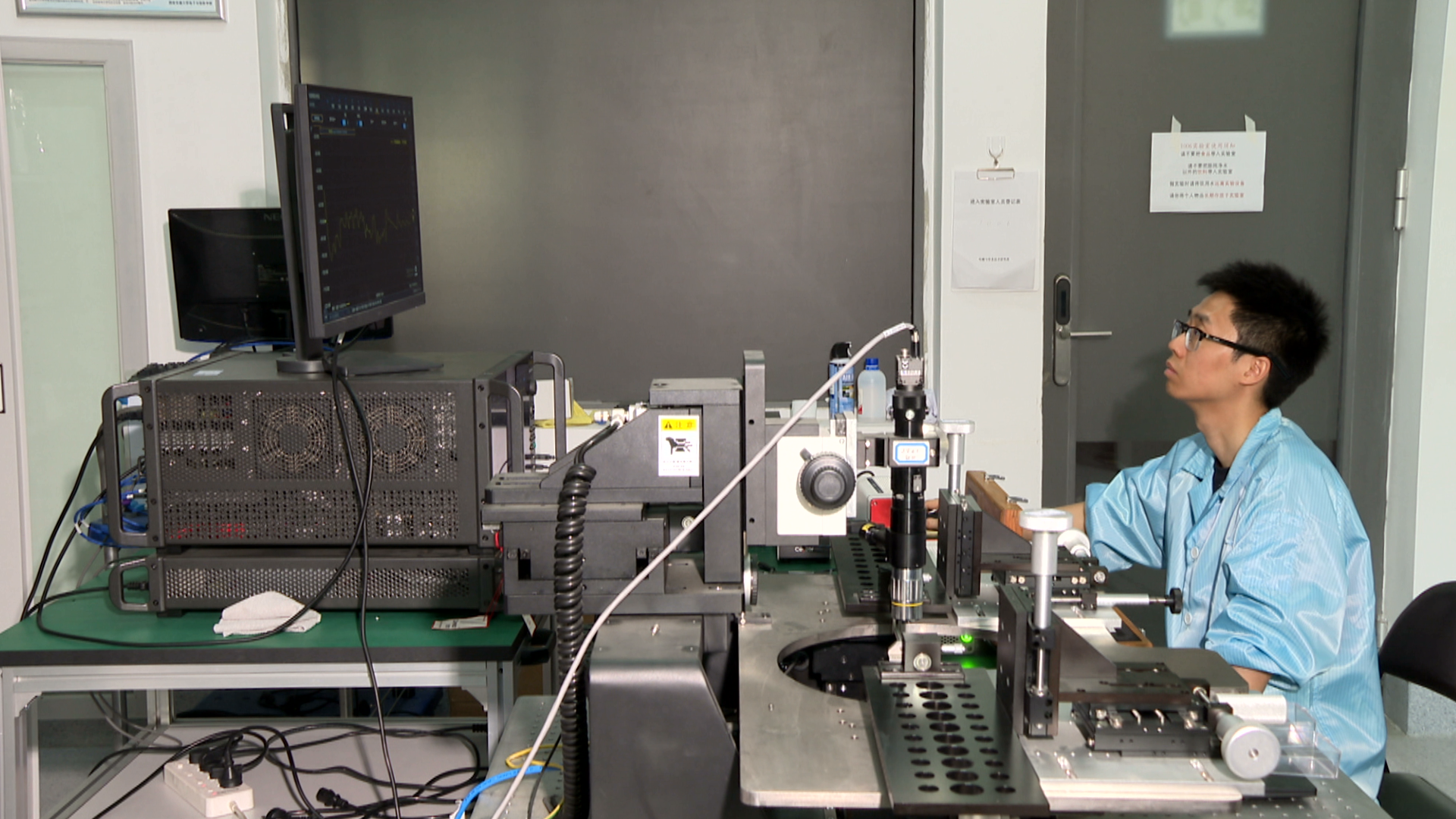

在刚刚回国的前两年,为了用有限的经费大幅改善实验硬件条件,提升科研产出效率,郭诚整合手上资源,自主探索射频集成电路测试装备中的核心技术问题。依托校企联合平台,郭诚与中电科集团第13研究所携手开展射频集成电路晶圆探针技术的联合攻关,在推动科技创新的同时解决企业的迫切需求,实现“强强联合”。

这次产学研深度合作使郭诚更加着眼于科技创新中的现实问题与需求,力求在高校与企业的双向互动中实现共赢。在满足企业即时需求的基础上,他前瞻性地探索技术应用的延伸场景,推动团队实现从被动响应到主动引领的跨越式发展。他分享道:“我们2021年完成工程样品研制,2022年发表该细分领域国际首篇学术论文,2024年末实现技术指标全面达到商用标准,在成熟后的短短半年内,该成果不仅为国内多家科研机构提供支撑,更向海外科研单位输出中国创新方案。

在“超越”中寻找“现实”,在“现实”中寻求“超越”

在主导射频晶圆针研发的初期,团队曾陷入“唯论文导向”的困境——追求单一技术指标的突破以达成考核要求,却忽视了产品的工程化价值。这种科研导向导致初期方案虽在实验室表现优异,却在产业化过程中暴露缺陷——设备寿命远不及国外产品。为此,团队耐下心来,深入研究此前未曾预料的材料力学、结构力学问题,2022年后并未在该特定方向发表任何科研论文,而是耗费大量的精力和经费进行工程迭代。最终,团队突破瓶颈,后续研制的探针寿命有了指数级的提升,使产品具备商业化价值。“功成不必在我,功成或许有我”是郭诚团队的信条,他们秉持“实践需求驱动基础研究,理论突破重塑技术路线”的模式,印证了科技创新中学术价值与工程价值的内在统一。

在人才培养中,郭诚十分重视将理论与实践相结合。在讲授《通信电子线路》《微波测量基础》等课程时,郭诚会带领学生追溯概念的源头,深入阐释物理量定义与理论体系构建背后的实践逻辑。“诸多物理量及理论体系的形成,并非凭空臆造,而是源于先有能够对其进行测量或实现的装备与技术实践,理论正是在这些实践探索的坚实基础上逐步建立并趋于完善的。”郭诚表示,“这就好像是牛顿和莱布尼茨发明了微积分,而100多年后才由魏尔施特拉斯等人利用Epsilon-Delta语言将其规范化是一个道理。”这一教学方式有助于让学生理解知识的来龙去脉,也将“产教融合”“工程思维”的种子埋入学生心中,潜移默化激发学生对科研实践的浓厚兴趣与无限热情。正因如此,吸引了众多优秀学子加入了他的科研团队。

存“无所得”心,结“不思议”果

科研之路从来都不是坦途,它布满了未知的“暗礁”与变数,可能历经无数次实验失败,也可能在漫长的探索后仍与预期成果失之交臂。在科研之路求索中,郭诚始终保持着一种“平常心”。他常常提醒自己:“不必执着于特定结果,不必强求某种回报”,正是这种心态让他在科研道路上走得更加从容。

“我的科研能力其实很普通。”郭诚坦言,“真正关键的是平台机遇、团队协作,以及科研方向的选择判断这些综合因素。”在他看来,科研工作者最理想的状态是:在过程中全力以赴,对结果保持坦然;在能力范围内做到极致,但不把荣誉利益当作唯一追求。郭诚对未来的科研道路始终保持着清醒认知,他谦逊地表示,现有成果本质上是集体智慧的结晶——得益于国家政策的支持、学校平台的支撑、团队成员的协作以及学生的付出。

“科研路上没有必然的成功公式。”郭诚表示,“或许此刻就是我的学术巅峰,也可能未来会有更大突破。”这种不设预期的坦然,反而让他能够心无旁骛地专注当下——在实验室里踏实解决一个个具体问题,为国内科研机构研发性价比高、供应稳定的实验装备。在郭诚看来,每个科研工作者的成长轨迹都是独特的机遇组合,他更愿意分享的是一种对于科研的态度:以“无所得”之心做应做之事——不执着于成果预期,不计较个人得失,只是本分地完成每个研究环节。或许正是这种“去功利化”的科研态度,才能孕育出真正有价值的创新成果。

“少些期待,多些理解。”这是郭诚对科研工作者的真诚建议。当科研不再被各种外在指标所束缚,研究者才能回归探索的本质,在“不确定”中寻找“确定”的科学真理。