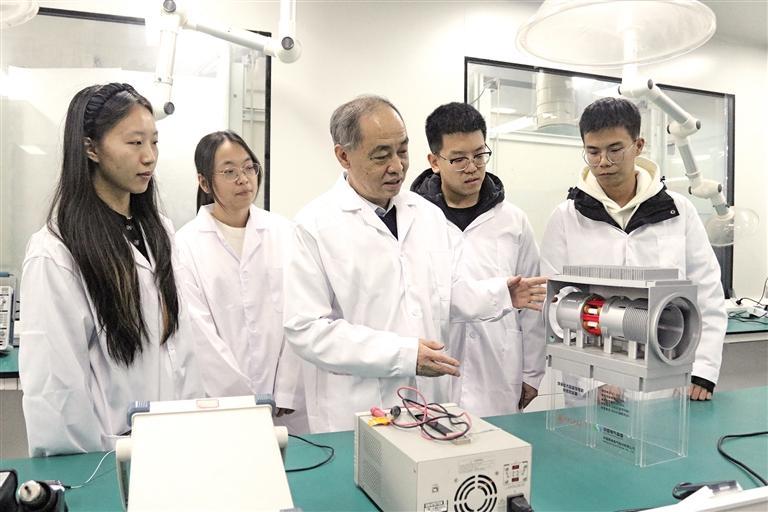

西安交通大学教授荣命哲(中)为学生讲解环保型发电机快速断路器的工作原理

在很长一段时间里,高端电力开关装备几乎被国外企业垄断,要价高昂不说,最关键的核心技术始终受制于人。中国电力系统大规模发展,电力开关装备是技术迭代升级绕不开的“坎儿”,相关核心技术和装备必须自主可控。

为了打破这一局面,西安交通大学教授荣命哲带领团队一头扎进科研“无人区”。在无先例可循、无经验可借鉴的前提下,他们一次次推倒重来、反复试验。凭着这种韧劲,团队咬牙攻下一个个难关。

2024年11月,西安交通大学荣命哲教授团队研发的“环保型发电机快速断路器成套装置”,通过中国机械工业联合会组织的专家组认证。专家组宣布其达到国际领先水平。这一装备还入选我国第五批能源领域首台(套)重大技术装备名单。这标志着我国在百万千瓦级大容量发电机断路器技术领域实现了跨越式发展,拥有了自主知识产权。电力系统的“安全阀门”牢牢掌握在了中国人手里。

科研“无人区”再难也要闯进去

2005年,面对国家对高压直流开断技术的紧迫需要,荣命哲迅速组建团队开展科研攻关。

“核心技术要么买不到,要么人家有也不卖,我们必须走自己的路。”这是荣命哲常对团队成员说的一句话。

可大家都清楚,这条路有多难。当时,高压直流开断技术领域几乎是一片空白。冲进这片未知领域,可能会发现一片全新的蓝海,也可能一无所获。

面对大家的疑虑,荣命哲笑着说:“人这一生总要做几件有挑战的事情。不要怕,能为国家突破‘卡脖子’技术出力,再难再苦也值了!”

这句话像一剂强心针,瞬间激发了团队所有人的斗志。有团队成员说:“为国家的重大需求服务,这是科研工作者的职责,再难也要冲上去。没有路,我们就闯出一条属于中国人的创新之路。”

“一定要做原创性的研究,才能牢牢掌握知识产权”。抱着这样的信念,团队义无反顾地开始了艰难探索。因为没有可供借鉴和参考的理论与经验,荣命哲带领团队一点点摸索、一次次验证。

科研工作从来不是一片坦途,失败、挫折甚至质疑始终如影随形。一次次试验失败,一遍遍推倒重来,实验室里的灯经常彻夜不熄。

“科研就像打仗,胜败乃兵家常事。”9月12日,荣命哲说,他从不避讳失败,也引导团队勇敢面对失败。他们会第一时间召开复盘会议,分析问题、总结经验、调整策略,将失败的教训转化为前进的“养分”。

“其实我也会焦虑。”荣命哲回忆,在科研攻关最艰难的时候,别人下班后,他常常会独自坐在办公室,反复思考,寻找问题的解决之道。

他说:“作为科研团队的领头人,我绝不能把焦虑写在脸上。”第二天,他又精神抖擞地鼓励年轻人继续出发。

创新要做到“顶天”“立地”

熬过无数个日夜的攻坚克难,团队终于在电流开断技术领域迎来了一系列突破。

荣命哲团队跳出原有技术路径,找到全新的解决方案,将短路故障切除时间缩减了50%,更以环保的灭弧与绝缘介质替代了传统方案。在性能与环保双重维度实现了对国际领先技术的超越,成功解决了百万千瓦大容量发电机断路器的“卡脖子”问题。

2012年,团队研制出当时世界开断容量最高的直流断路器,一举打破了地铁电气系统国产化的最后一道壁垒。

在绿色能源的浪潮奔涌而来之时,他们又将目光对准大规模风电光伏发电并网难题,日夜攻关重大工程急需的各类电力开关装备。他们研制的系列新能源发电并网用电力开关装备,不仅满足了国家重大工程需求,还敲开了国际市场的大门。仅2023年一年,这些“中国造”的电力开关装备,就走进了全球586个风电光伏工程。

科研路上从不止步。2019年,荣命哲团队做了一个大胆决定,拿出多年科研结余经费,建起国际高校中实验能力最强的电力开关研究平台。同年,他们将积累的数据和经验进行分享,构建起国内首个放电等离子体基础数据库,并向全球免费开放。数据库里涵盖了54种介质组分和17类基础数据,为开关设计、材料处理、生物医学等多个领域提供了精准的数据支撑,不仅成了学者的“科研神器”,还帮多家企业解决了产品开发难题。

产学研协同是荣命哲团队加速创新的“助推器”。2013年,西安交大与平高集团共建电气工程学院的首个校企联合研究院。2021年,在“政、产、学、研、用、金”多方资源支持下,他们又在西部科技创新港建起多个联合研究平台。校企双方强强联手,创新成果不断涌现。

荣命哲说:“基础研究和原始创新要‘顶天’,应用研究和转移转化要‘立地’,让电气装备走出实验室,成为大国重器,是交大人的使命。真正把论文写在祖国的大地上,是科研工作者对西迁精神最好的传承。”

为国家培养能挑大梁的年轻人

在学生心里,荣命哲不仅是科研的“掌舵人”,更像是课题组的“大家长”。

“我们课题组的微信群就叫‘荣门客栈’。这里不仅是学术交流之地,还是一个温暖的家。”博士生韩翔宇笑着说,荣老师的团队规模越来越大,能为学生提供在创新研究和科研实战中成长的机会。

“科研上,荣老师总是教导我们,发表论文固然重要,但绝不能仅仅满足于此,要经常反思、不断审视,从科研选题到技术路线再到研究结果,到底有没有真正的创新?有没有研究真问题、解决真问题?当前的研究工作距离真正的产业应用还有哪些差距?”博士生范成瑜说,“细细想来,这种压力背后,是一种深沉的慈爱。荣老师用严格的要求,为我们铺平科研之路。”

刘定新是荣命哲的学生,如今也是团队中的研究生导师。20多年来,他见证了荣命哲如何坚守服务“国之大者”的初心。

“荣老师常说,要快乐科研、快乐生活,既要敢啃硬骨头,也要保持好心态。”刘定新说,“每当大家迷茫时,他总能为我们指明方向。面对失败和质疑,他会鼓励大家别害怕、大胆想、大胆试,让年轻人有充足勇气向未知领域发起挑战。”

作为团队的“坚实后盾”,荣命哲搭建起产学研融合平台,把科研成果送到工程现场,让学生真切理解“论文要写在祖国大地上”的意义。

在学生们看来,荣老师身上最动人的地方是几十年如一日的坚守,以及严格要求之下深藏的温暖与关怀。有学生感慨:“荣老师不仅关心我们飞得高不高,还关心我们飞得累不累。”

作为一名优秀的科学领路人,荣命哲为团队撑起一片试错的天空,不断鼓励团队成员。在这样的氛围中,青年科学家学会了协作,团队的凝聚力在一次次挑战中提高。

多年来,团队收获了累累硕果:国家技术发明奖二等奖1项、国家科技进步奖二等奖3项、国家自然科学奖四等奖1项、教育部技术发明奖一等奖和自然科学奖一等奖各1项、陕西省技术发明奖一等奖1项,以及“国家基金委创新群体”“教育部创新团队”“三秦学者创新团队”“中国产学研百佳科技创新团队”等荣誉称号。

荣命哲笑着说:“我就是一名普通的高校老师,除了做科研就是教书育人,我特别享受整个过程。我们既为国家培养了能挑大梁的年轻人,又用科研成果破解了一个个国家重大需求。育新人、解难题的双重收获,让我觉得幸福又自豪。”

原文刊发于2025年9月17日《陕西日报》11版

报道链接:

https://xzzsx.sxdaily.com.cn/app/template/displayTemplate/news/newsDetail/919384.html?isDigital=true&isShare=true