8月8日,西安交通大学“青阅多伦,石榴花开”宣讲团与“情系少年·云端追梦”实践团队赴内蒙古多伦县第二中学开展为期一周的“宣讲+支教”实践活动。团队牢记习近平总书记对青年的殷切嘱托,通过系列主题宣讲传承红色基因,依托专业特色开展多元支教,将时代使命融入社会实践,用知识与信仰为草原学子点亮梦想,以实际行动诠释新时代交大青年的责任担当。

理论宣讲:传承红色基因,厚植家国情怀

实践队成员紧扣时代脉搏与青年使命,通过讲述感人至深的奋斗故事和卓越人物的光辉历程,引导中学生从楷模中汲取精神力量,感悟奉献担当,砥砺强国之志。

张晓彤以《忆峥嵘岁月,传西迁之火》为题,系统回顾了交通大学自1896年建校至今的发展历程,重点讲述了上世纪五十年代交大师生响应党和国家号召、从上海迁至西安的壮举,生动诠释了西迁精神的核心与精髓。

陈昱儒以《抗战迁陕纪念碑下初心的回望》为题,将同学们的思绪带回战火纷飞的年代。她讲述了国立北平大学医学院师生西迁办学的艰辛历程,以及交大医学人传承先辈精神、扎根西部、服务国家医学事业的故事,深化了同学们对医学使命和西迁精神时代价值的理解。

专业知识讲座:精心设计课程,点燃求知热情

为拓宽多伦二中学生视野,助力构建更完整的知识体系,社会实践支教团成员充分发挥西安交通大学的学科优势与青年才智,结合学生实际需求,精心打造了多元化、互动性强的课程体系。

刘长鑫精心设计了“3D打印”课程,通过动手实验和趣味讲解,激发草原学子对科学技术的浓厚兴趣。“交大的哥哥姐姐们讲的课太有趣了!”多伦二中学生祈同学兴奋地说,“3D打印让我觉得科技离我们很近,也更向往西安这座历史科技名城了。”

成员闫冰玉、张意梦组织的“中国传统非遗文化——中国结”“德国语言文化”等课程,架起了文化交流互鉴的桥梁;成员张黄哲逸策划的“心理韧性——我的青春铠甲”“我的幸福”等心理课程,关注学生心理健康,培养积极乐观的生活态度和人际交往能力。课堂气氛活跃,学生们踊跃参与,收获颇丰。

专题思政课:赓续红色血脉,厚植家国情怀

社会实践支教团带队教师、崇实书院辅导员李永鼎为同学们带来了主题为“先锋队与中华民族独立解放”的《中华民族共同体概论》专题思政课。李永鼎运用生动的史实、珍贵的图片和感人的故事,深情回顾了中国共产党领导中国人民为争取民族独立和人民解放所进行的艰苦卓绝的伟大斗争,特别讲述了党领导内蒙古地区少数民族同胞开展的革命斗争工作。课程着重阐释了新民主主义革命时期的民族政策,引导学子们铸牢中华民族共同体意识,将爱国情、强国志、报国行融入成长血脉。这堂生动的思政课在师生中引发热烈反响。

主题班会:聚焦民族团结,关注心灵成长

在主题班会环节,班会主题紧扣中学生成长关键期的核心需求,通过生动有趣的形式,旨在引导中学生塑造积极价值观、提升关键能力。

董俊哲主持的《石榴籽课堂:我们的团结成长日记》主题班会,详细介绍了我国各民族的独特文化和多伦县本地的民族团结历史,并分享了西安交通大学校园内促进民族团结的生动故事。班会通过互动分享环节,引导同学们讲述身边的民族团结故事,共同探讨民族团结的深远意义。

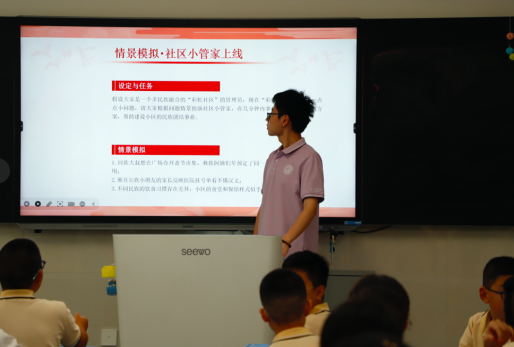

闫冰玉则以《心理韧性:我的青春战甲》为主题开展班会。她以趣味折纸承重游戏开场,寓教于乐地引导同学们认识情绪、学习接纳情绪并积极行动,生动阐释了心理韧性的概念。班会还分享了提升心理韧性的实用技巧,并通过情景模拟练习,帮助同学们在实战演练中增强应对困难与挑战的能力。

读书会:启迪科技思维与人文素养

实践队深知读书是启智增慧、涵养品格的重要途径。通过读书会搭建知识桥梁,营造书香氛围,引导学生在阅读中拓展视野、深化思考。

英子珊以《机器人与未来》一书为引,带领同学们探索科技前沿。她从机器人的定义切入,深入浅出地解析其未来发展趋势,并抛出“机器人雾霾”等概念性问题,引导同学们深入思考人与机器人的关系,感受科技创新对社会发展的深远影响。

张晓彤依托《走向古都西安》一书,引领同学们进行了一场文化穿越之旅。从远古的蓝田猿人到辉煌的汉唐盛世,他用具体的历史故事串联起西安作为十三朝古都的文化亮点,使同学们真切感受到中华文明的源远流长与博大精深。

活动结束后,多伦二中学生反响热烈。初一十五班学生李同学表示:“西迁老教授的坚守、钱学森爷爷的担当让我特别感动,原来科学家不仅要有聪明的头脑,更要有报效祖国的决心,以后我也要像他们一样,为国家努力读书,勇敢面对学习生活中的困难!”

“西安交通大学暑期社会实践团队通过精心设计的实践形式,将思想引领与正能量传递有机融合,为学子们打造了沉浸式成长平台,”多伦二中副校长王玖芬对活动给予高度评价,“期待以此次实践为契机,深化两校在人才培养、资源共享等方面的协同合作,推动知识传递与价值引领真正实现‘心连心’。”

此次实践活动是西安交大深化“实践育人”理念、引导青年学子服务国家战略、投身乡村振兴的生动缩影。在多伦的土地上,交大学子用知识启迪智慧,用陪伴传递温暖,不仅播撒了求知的种子,更以青春之笔在北疆大地书写了新时代青年的责任与担当。