潘杰,物理学院副教授,主要从事低维量子材料物性及其电子器件构筑的研究,2025年获西安交通大学第十一届“十大学术新人”称号。

追光逐梦,勇攀科研高峰

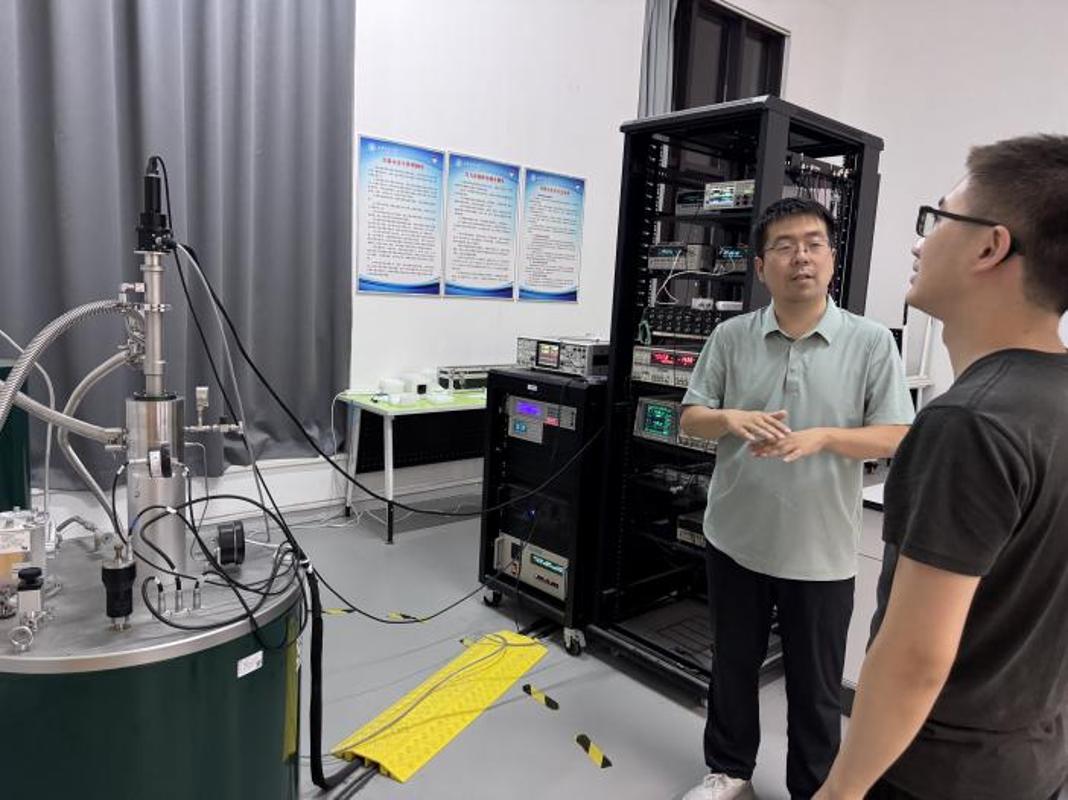

在人工智能与大数据时代,海量数据的产生和存储对计算机硬件提出了前所未有的挑战,亟需研制集成度更高、功耗更低的电子器件。自2022年加入西安交通大学物理学院以来,潘杰专注于低维量子材料与器件前沿研究,聚焦电子自旋与拓扑性质调控,旨在开发低功耗、高集成度的电子器件,为人工智能的快速发展提供坚实的硬件支撑。

“二维磁性半导体是一类特殊的量子材料体系,与传统非磁性半导体材料相比具备多重优势,”潘杰介绍说,“这类材料不仅拥有原子级别极薄的厚度,还可如同搭积木般进行不同材料的精妙组装。正因如此,该体系材料在实现更先进的电子器件方面展现出极大的潜力。”他同时坦言:“当然,这个研究领域目前仍处于基础探索阶段,我们希望通过对该体系的实验探索和理论分析,揭示其背后深邃的物理机理,在此基础上最终制备出高性能器件,最终实现科研成果的转化与应用。”

科研之路从来不是一帆风顺。初入工作岗位之时,潘杰既面临疫情冲击和实验条件受限的困境,又遭遇该研究方向对实验与理论高度协同的严苛要求,前期科研进展一度受阻。“那段时间确实压力重重,”潘杰回忆道,“但每一次挑战都是成长的契机。”在物理学院的大力支持和团队老师的悉心引导下,实验室条件日臻完善,科研进展也逐渐步入正轨,取得了一系列有意义的成果。

在荣获第十一届“十大学术新人”称号之际,潘杰倍感荣幸与振奋:“这份荣誉不仅是对过去科研工作的肯定,也将激励我继续攀登科学高峰,为学院、学校乃至国家的发展贡献自己的智慧与力量。”

教学相长,践行育人使命

回首在西安交通大学的任教岁月,潘杰感触最深的是身份的转变——从求知若渴的学生到传道授业的教师。“学生学好一门课与教师教好一门课,其间的差距远超想象,”他说,“如何循序渐进、深入浅出地讲好一门课,是极具挑战的。”所幸,学校为青年教师提供了系统而有针对性的培训,从专业知识到教学方法,从授课技巧到心理辅导,全方位支持成长。得益于此,他不仅汲取了多位名师的教学经验,也在同行点评中不断积累宝贵的教学心得。

充分备课是上好一门课的根基。谈及备课历程,潘杰回忆道:“学习物理最重要的内容之一就是建立清晰的物理图像。为了生动形象地展示物理过程,我常常需要准备各种直观的动态演示。有时找不到合适的动画素材,我就会自己设计制作。一个或许在课堂上只展示短短十几秒的动态过程,往往需要耗费一个小时甚至更长时间来精心准备。但只要能够有效帮助学生构建准确的物理图像,理解抽象概念,这一切辛劳都是值得的。”

面向未来的教学计划,潘杰坦言自己仍是教学路上的新人,需要学习和提升的空间依然广阔。“物理学院为青年教师提供了丰富的教学法培训资源,从教学示范到专家点评,每一次学习都让我收获良多,”潘杰表示,“在教学相长中实现立德树人,正是我所追求的教学理念。未来我将进一步深化教学与前沿科研的融合,以科研思维激发学生的求知欲与创新精神;同时注重传授高效的学习方法,提升学生的自主学习能力。”

扎根西部,服务国家发展

溯源潘杰的学术之路,早在中学时期,他便对物理学科产生了浓厚的兴趣。随着对物理科学发展历程和国家战略需求的深入了解,他愈发意识到将个人专业知识与国家发展紧密结合的重要性。选择加入西安交通大学,对他而言,是实现学术理想与报效国家的双重契机:一方面,这里有一流的科研团队和先进的实验条件,为个人成长提供沃土;另一方面,国家西部大开发战略亟需青年才俊,为这片土地注入新的活力。

入职西安交通大学以来,潘杰扎根创新港,与这片崭新的科研沃土共同成长。“科研之路虽然艰辛,但能够探索科学未知领域,每一分付出都充满意义。”潘杰表示,将继续秉持初心,在教学与科研的道路上砥砺前行,为西部发展、为科技强国贡献自己的一份力量。面对科研路上的重重挑战,他曾感叹“行路难”,但回望三年的奋战时光,他始终坚信:“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。”